|

相關閱讀 |

520帶你走進荒木經惟的情愛世界!

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

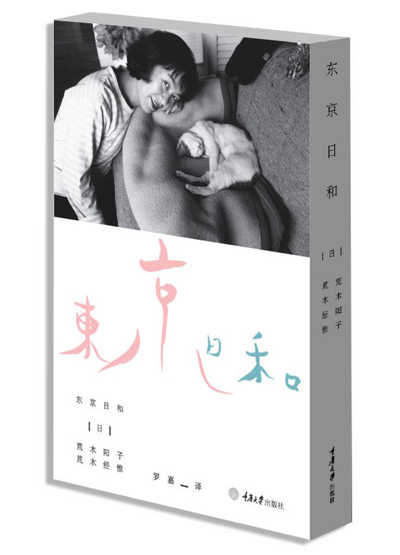

荒木經惟(1940—),攝影師、當代藝術家。主要作品有《感傷之旅·冬之旅》《東京物語》《東京日和》《愛貓奇洛》等。 + 荒木陽子(1947—1990),荒木經惟妻子,本名青木陽子,日本隨筆作家。 《東京日和》一書,最初連載于日本《思想科學》雜志1989年7月期,按先前的慣例,陽子撰文,荒木配圖;但三期過后,陽子因患子宮癌入院,1990年1月27日,陽子離開了人世。整整一年的時間中,荒木沉浸在巨大的喪妻之痛中無法自拔,最終決定獨自完成《東京日和》。在本書的后半部中,透過憂郁的寫真和感傷的文字,荒木用自己的方式深切表達了對妻子永遠的思念。 七月的《東京畫》 by 荒木陽子 七月七日七夕節是我們的結婚紀念日。結婚已有十八年了,真讓人難以置信。我們變了么?夫婦間的默契已經達成了么……不知道,也許什么都沒變,也許相互更能包容了。接受采訪時,經常有人問夫婦間和諧的秘訣是什么。哪有誰會刻意去注意這個呢,這么想著,也就爽然答道:“也許是小時候的生活環境比較相似吧,兩人直接就很能理解。真的,說不上為什么就能互相明白……”回答是回答了,還是有些搞不懂。即便真如所言,說出來,倒好像是撒謊,心里很不爽。其實,夫婦間的感情,用話來說,反倒不好。雖說兩人一心同體,也按照各自的方向各自堅持。傷害了對方后,突然醒悟,像賠罪似的,又一起去討好Chiro,這心情怎么形容呢,很難。 每年七七結婚紀念日,多是下雨,今年例外。清晨起來,天氣晴朗,“今天這是最棒的東京日和了。”老公心情分外好。去入谷的牽牛花市轉轉吧,兩人商談著。“這之前,還是先去看Wim Wenders獻給小津安二郎的《東京畫》吧,”兩人越談越興奮,“那就早點兒出門吧。”一點半出門,誰知在大門口碰上了Chiro。兩人一起出門呀,喵嗚,Chiro 生氣地抗議。 Chiro抗議兩人一起出門 有樂電影院兩點三十五分那場,坐了有八成人。 給人感覺觀眾性格都不很明快,大概Wim Wenders和小津安二郎兩人的粉絲,性格大多陰暗吧,我自己就認同。電影放在小屏幕上。小津《東京物語》的標題出現時,Wim Wenders的旁白也開始了:“……小津的電影傳達了二十世紀人的真實生活。從中,我們看到了自己,更多地了解了自己……”《東京物語》里,尾道那場戲登場。笠智眾和東山千榮子在收拾行李,拍攝的角度顯得很怪異。畫面中的夏日是靜靜的,兩人的對話也是靜靜的。景致如此讓人懷念,深深地震撼了我。旅行中,Wenders對千姿百態的東京的思考,在一個男人面前突然停止了。此人是跟隨小津歷二十余年的攝影導演厚田雄春。厚田趴在席子上,看著低位攝像機的鏡頭。我也經常用席子,可像這樣總抱著席子到處走動,真是不容易。觀眾撲哧一笑的時候,他開始講述對小津的懷念,可以看出他很動情。“小津挖掘出我的潛能,充實了我,如今再也無法與其他導演合作了。請原諒……”說著,淚如雨下。這一幕深深打動了我,感到渾身乏力。畫面緊跟著切換到《東京物語》里原節子哭泣的鏡頭,這下我再也無法抑制自己,淚腺如同開了閘一般,就這么放任地流到最后。畫面出現行駛在尾道老街上的汽車,坐在車內的原節子打開婆婆的遺物,鏡頭上是一塊手表。臉上流露出的靜默的哀傷,深深地印刻在那里。沒有誰能演得比她再好了。同電影開始的畫面一樣,妻子亡去,笠智眾獨坐起居室,現在只他一人。蒸汽從一幢幢房屋間的水溝里騰起。天空晴朗而幽靜。 小津的《東京物語》和Wenders的《東京畫》 《東京物語》畫面出現“終”字之時,《東京畫》也終結了。平靜的結尾,我渾身疲塌軟弱。Wenders對小津的懷念,厚田對小津的懷念,還有對小津電影的懷念,使我心潮起伏。這一幕幕仿佛真的看到了,情緒久久不能平靜。即使之后在“煉瓦亭”吃了牛肉飯,在光線柔和的玻璃窗前坐望,看著銀座的來往人流(老公用平視角度拍了張照),腦子里還是一片暈眩,一個不同于平時的我。 在無時無刻不在拍照的老公的催促下,按之前的計劃,向入谷的牽牛花市出發。乘上熟悉的日比谷線,兩人很久都沒坐過,到了幾年都沒來過的入谷站下車。出到外面,言問街上擺滿了一排排牽牛花的花盆。一盆盆牽牛花,和一陣陣嘈雜的人群,突然讓人很有感觸。一絲感傷掠過,不知為何,那感傷深深滲透心底揮之不去。擠在人潮里,買了牽牛花及鬼子母神守護符,還買了最喜歡的杏子糖,可心情并沒好轉。看看周圍,白領在那兒嚼著炭燒小魚,帶孩子的人在一旁吸溜著炒面。夜市和以往一樣,可我的心情無論如何也High不起來。 有樂街的高架橋下 “本來想來這兒看我自己的《東京畫》的,”我和老公嘰歪著,“當然不行了,我們已經出局了。特特坐上地鐵跑到牽牛花市來,不是也就這樣了么。在三之輪那會兒,因為是生活在那兒的,情況不一樣。” “嗯,是呀,已經不是我們的生活圈子了,那已經沒有了。 ” 我默默地點了點頭。 還是很讓人惱火。最后買了兩塊西瓜,邊吃邊走,走到了根岸附近。 “這周邊全是情人旅館”,經老公這么一說才注意到。粗俗的建筑,刺眼的霓虹燈,讓人覺得怪誕不經。過了鶯谷的高架橋,再直著走,正好是谷中墓地的入口處。 “好吧,咱們穿過墓地走,出去就到谷中銀座了。 ” 聽從老公的提議,走進了墓地。白天的話,怎么都好說,這大晚上的,走在這么多老墓碑里,想想都覺得有問題。可我還是跟在了他后面。但是,走來走去,總不見有什么新異處,好像總在一個地方轉悠。我忍無可忍問道:“我說,走得出去嗎?走這種地兒,就這么有意思嗎?”我煩躁得喊了起來。“沒問題,往這邊走,不是可以看到亮燈的地方嗎。”我跟在他后面,總算平安出來了。 走來走去到處是墓碑 可之后,他帶我去的谷中銀座,因為時間太晚(已過八點),商店街也都關了門。副食店、豆腐坊、燒串攤,都看不到了,我怒氣沖沖地繃著臉。大結婚紀念日的晚上,憑什么讓人這么著急上火,氣哼哼的呢。穿過夜晚的墓地,走過打烊的商店街,感受一下谷中的夜晚也還成,現在想想當時可能因為走得太多了。從入谷到根岸,又從根岸到谷中,之后又從谷中到西日暮里站,我跟在熟悉東京街市的老公后面,一路快走,真的已累得疲憊不堪。到千代田線,在西日暮里站買票時,幾乎快吵了起來。 對這地區我和他本來的感覺,就是不同的。 最后,還是坐出租車到青山,去了常去的餐吧用餐。端來吧臺上冰涼的Gin and Tonic ,順著喉嚨流下去,一下子覺得很爽快,非常奇怪的一種感覺。看著架子上擺放的Liqueur 、Whisky、Gin、Vermouth,全然沒有了從入谷到谷中一路走來時的那種不舒服。感到很踏實,實實在在體會到,自己還是很適應這樣的生活圈。估計老公則不然。這是我自己的一種感受。在這個與自己無緣無分的青山地方,在這間剛開張不久的餐吧里,一個從未謀面的少年男子給自己調了一杯Gin and Tonic,是這么好喝,感覺這么舒服。與自己毫無關系,卻又如此的輕松,這種感受還要說得的么。 一定是入谷和谷中,于我心有戚戚焉,否則,不可能這么簡單讓我一下就沉浸到懷舊情緒里。Wenders之所以花了那么大氣力,只因他不是日本人。 不管怎么著,今年的結婚紀念日完全給《東京畫》弄糟了。當時如果不去看,說不定入谷的牽牛花市,谷中的商店街,都能讓人很開心。正因看了那場電影,一開始把情緒提升得太高了。明年得小心。 獨自走在東京日和的路上 by 荒木經惟 一所新房子建立起來,從露臺看過去,景致徹底不同了。 陽子身體還好的時候曾說過:“咱們是不是趕緊搬回市內呢。在上野、根津附近找所舊房子,獨棟的那種。” 上高中那會兒(我在上野高中,陽子在白鷗高中),經常到不忍池附近玩耍,很喜歡那一帶。橫山大觀的故居就在那里,真想住在那樣的地方。 今天一早起來,就是一個絕好的東京日和的天。覺得久未有過的好心情來了,應該可以在東京走走了。邊思念著陽子,邊獨自走在東京日和的路上。拿著萊卡相機,裝上彩色膠卷,把拍出的獻給陽子。 運動便鞋不行,一定得穿上锃光瓦亮的皮鞋。萊卡也不是背在肩上,要掛在脖子上。帶了二十卷(別人偶爾送的)柯尼卡膠卷。用萊卡,拍彩色的。用35mm鏡頭。 可是去哪兒呢?假如是陽子,會去哪兒呢?還是去青山一帶吧。 出了豪邸(溫莎貧民窟豪德寺3), 走在每次都走的路上, 想著到底要去哪兒? 在小田急車站, 決定還是去根津那一帶吧。 [溫莎貧民窟豪德寺:荒木對自己宅邸的戲稱。] 住在這種地方也很不錯嘛。 喂, 貓咪, 貓咪,小貓咪。 哦, 房頂上的貓也安靜了。 谷中二丁目、四丁目。 不穿過墓地走了, 陽子曾為此發過火, 對吧? 穿過上野公園, 到了不忍池。 大師推薦 《東京日和》:心地荒涼思念 by 朱白 對死人的無奈是永無止境的,它不會因你的意志與虔誠而發生改變;對死去愛人的懷念是暗無天日的,在記憶中那種歡愉有多清晰,你用來懷念過去的現在時的痛苦就有多模糊。 這本荒木經惟在他妻子過世三年后整理出版的攝影集,正是這種灰暗模糊的基調。不管荒木經惟的鏡頭里出現什么,天空、白云、亂草、破宅、陋巷、老房、荒地、小路……所有這些都被打上了一種哀愁的色調。好像荒木經惟的鏡頭上安裝了一個叫做“哀愁”的濾鏡,任何物體進來都難逃其設定好的色調。即便是他妻子荒木陽子的舊日照片,也能讓人時時沉浸在他們的美好往事中,那又是一種格外分明的心地荒涼之感。 如果僅從藝術作品上來審美,對于《東京日和》來說是不公平的。我們盡可以說荒木經惟抓住了文學敘述的情感精髓,他還緊握住攝影圖片所能傳導出的人間溫度,積累和釋放,放任和收緊,他都拿捏精準,但這種情感上的動容其實并非真的是一種創作,至少不完全是,而是一種掏心挖肝的現實流露。 《東京日和》前三篇是荒木經惟老婆荒木陽子寫的隨筆,當時是給一個刊物用來與荒木經惟攝影作品合并發表的文字。兩者相得益彰,荒木經惟的怪誕和冰火處理時顯示出的冷峻、疏朗,正好與荒木陽子的調皮、和諧、溫暖交相呼應。如果說荒木經惟那時作品是消極中對藝術的敏銳捕捉,那么荒木陽子的文字則是充滿陽光和火質感的梳理,前者疏離和荒誕感濃重,但正是建立在有后者這樣的親人在身邊圍繞的對比之上。 沒有什么力量可以搭救死亡帶來的失去,縱然有工作、稿費、啤酒、日復一日的日出日落,也無法真的令光陰重聚。愈發美好,也就愈發懷念,愈懷念則愈不可逆轉的荒涼。 荒木經惟對生命的無奈,甚至絕望也在他日記體的記錄中一一再現了,他說:“拍桌上干枯的花。想著陽子/Chiro(兩人養的貓)進入畫面/想拿給陽子看/獻給陽子的寫真集《近景》拍了芋頭/結尾是蝴蝶……” 畫面的震撼不一定非得是內容上的絕望或者傷感。那幅《妻子逝去 上吊自殺的荒木》自然驚世駭俗,而那些平平常常的斷瓦殘墻也都讓人隨時感受到荒木經惟的傷感與痛心,還有那些曾經二人的同光時光,荒木經惟用重新再走一遍二人曾一同走過的路,來極端處理自己的痛苦和懷念,那些街巷和小吃店,荒木經惟會臆想此時如果荒木陽子在會說什么、會做怎樣的決定。此時他就像一個被再三遺棄的老人,一邊讓過去的往事無比清晰地重復再現,一邊將自己眼下的日子過成失焦狀態。你再也不會想起來這個荒木經惟就是拍攝了無數色情照片的那個胡子拉碴甚至有些猥瑣相的攝影大師了。 悲觀至極,終究還是接受不了妻子的死去,荒木經惟將過去妻子健在時拍攝的照片穿插在這本影集中,造成的藝術錯覺就是他們一直纏繞,在同一個銀河系中,真的客觀存在。 有些人天生就是藝術家。像荒木經惟這種,隨便按下快門就可以打開藝術的密碼箱,成為傳遞情感的作品,他對于生活中的細枝末梢有著天賦異稟的感知力。碰巧上帝要成全或者摧毀他,讓他中年喪妻,失去了相依為命情投意合的親人,對于荒木經惟來說,痛失與懷念變成了一種生活和藝術的常態。他無比憂郁和無奈地寫著日記,不管這一天他做了什么都洋溢著濃濃的思念之情,他對于妻子的愛和對于曾經美好的懷念,竟然都在他成為大師的工作記錄和日常生活中點點滴滴地緩慢流淌了。 此時細讀荒木經惟的文字,也有一種盎然的趣味。簡短、跳躍、零碎,但這些文字猶如被注入了一種天然的氣味,不管寫什么都充滿了一股悠悠的斷腸之情。對于閱讀文字作品就其形式來說,很少有閱讀過如此文字的經歷,說不清它們是詩,還是日記,當然不會圖片的文字說明,但他們偶爾相遇,總是相得益彰。 就像竹中直人根據這本書改編的同名電影一樣,色調和劇情都是緩慢流淌卻可以一下子抓住你,觀者甚至不需要特殊準備修養,放松就可以被故事打動,為“太陽和暖,天朗,風和,氣清”動容,這本圖文集跟其他攝影集比起來不需要任何門檻,只需仔細端詳每一個細節。沒有刻意煽情便可以讓讀者動容,這種力量現在也不多見吧。如果簡單延伸一下,這種淡淡的哀愁在日本文學中也常見,從坂口安吾到年輕的青山七惠,他們筆下都有這種力量,而這,當然可以看做日本文明中的一種傳承力量。

楚塵文化 2015-08-23 08:38:14

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表