|

相關閱讀 |

周濂:正直的生活有代價,不正直的生活代價更沉重

|

>>> 民初教育及人才培養 >>> | 簡體 傳統 |

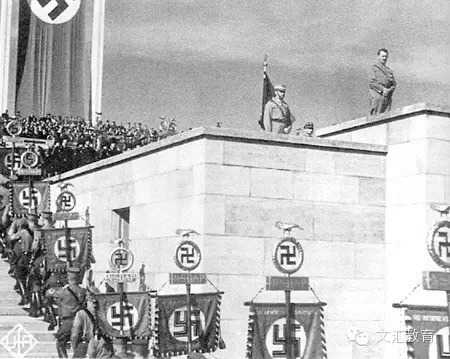

有一個朋友給我留言說,正直的生活是有代價的,而且很沉重,太沉重了。這句話讓我沉默了很久,我當然同意他的說法。但另一方面我想說,其實不正直的生活同樣是有代價的,同樣很沉重,而且甚至更沉重。 本文節選自周濂在《理念的力量》新書發布會上的演講。 周濂 / 中國人民大學副教授 感謝廣西師大出版社的邀請,讓我有機會非常深入地去閱讀張維迎老師的書《理念的力量》,毫不夸張地說,幾乎每一頁我都劃下很多下劃線,有很多共鳴之處,尤其是這本書的名字,《理念的力量》,作為一個哲學工作者,我非常喜歡這個書名,可以說是感同身受。為什么?因為每當有人語帶嘲諷地問我,說:“你們學哲學有什么用呢?”我就會回答說,我們學哲學的雖然看似無用,其實是有大用,所謂無用之大用。現在張維迎老師給我提供另外一個說法,就是理念的力量。 說到理念的力量,我經常會舉一個例子,法國大革命的時候,當民眾攻陷巴士底獄的消息傳到巴黎南郊的凡爾賽宮,路易十六驚慌失措之下問道:“什么?造反了嗎?”當時的波爾多公爵回答他說:“不,陛下,是革命”。造反與革命,一詞之差,不僅是語詞的轉換,更是觀念和理念的革命。 還是這個法國國王路易十六,當他身陷囹圄的時候,據說在夜半人靜之時,他說了一句話,他說:“是這兩個人消滅了法國。”他說的這兩個人一個是盧梭,一個是伏爾泰,都是哲學家。 所以,改變觀念就是改變世界! 大家都知道,馬克思死后葬在倫敦北郊的海格特公墓,在他的墓碑上刻有兩句話,第一句話大家耳熟能詳:“全世界無產者聯合起來”。第二句話大家同樣耳熟能詳:“從來的哲學家都是用不同的方式解釋世界,而問題在于改變世界”。后面這句話我不是特別的認同。為什么?因為馬克思本人正是通過解釋世界來改變世界,如果不是因為他發明了“剝削”、“剩余價值”這些概念,全世界的無產者怎么可能會聯合起來去推翻這個舊世界,去建立一個新世界? 當然,正因為理念具有摧枯拉朽的力量,正因為理念可能讓我們上天堂也可能使我們下地獄,所以就應該充分借助思想的自由市場,讓每一種理念和觀念在公平、公開和自由的環境下面進行競爭。就像張維迎老師所說的,如果我們能真正執行憲法第35條,至少可以消除50%的語言腐敗,如果我們能消除這50%危害最大的語言腐敗,就有希望消除80%的官員腐敗。 說到語言的腐敗,我特別認同張老師在這本書的第17章《語言腐敗及其危害》中所傳達的觀點。什么是語言腐敗?用張老師的話說,指人們出于經濟、政治、意識形態的目的,隨意改變詞匯的含義,甚至賦予它們與原來的意思完全不同的含義,忽悠民眾、操縱人心,這就是語言的腐敗。 語言的腐敗至少有三種嚴重的后果: 首先,它嚴重地破壞了語言的交流功能,導致人類智力的退化。 其次,語言腐敗導致道德的腐敗。張老師引用托馬斯·潘恩的話,我非常認同:“當一個人已經腐化而侮辱了他思想的純潔,從而宣揚他自己不相信的東西,他已經準備好犯其他任何的罪行。” 第三個后果是,語言腐敗導致社會走向高度不確定和不可預測性。 對于以上觀點,我無一字不贊同。如何避免語言的污染,作為一個哲學工作者,我首先想到的是保持智者的審慎,避免誤用或者濫用超級概念或者宏大概念。 我給大家講一個故事,1939年秋天,當時二戰激戰正酣,維特根斯坦和他的學生馬爾康姆在倫敦的泰晤士河畔散步,兩個人閑聊的時候說起一則八卦消息:德國政府正在譴責英國政府煽動一起謀殺案,謀殺的對象是希特勒。維特根斯坦評論說,如果這個消息是真的,我也不會驚訝。馬爾康姆反駁他說,這種行為跟英國人的“民族性格”是不相容的。這種爭論本來是無傷大雅的,但是維特根斯坦卻非常生氣,他們本來是好基友,但是從此之后,維特根斯坦跟馬爾康姆割袍斷交了。 維特根斯坦 過了五年,馬爾康姆已經離開英國,到美國的太平洋艦隊上服役,這時候他收到維特根斯坦的來信,終于了解了維特根斯坦為什么會生氣。在那封信里維特根斯坦是這么回憶他們的爭論的,他說:“你關于民族性格的議論,它的簡單幼稚使我吃驚,我因而想到,研究哲學如果給你帶來的只不過是使你能夠似是而非地談論一些深奧的邏輯之類的問題,如果它不能改善你關于日常生活中重要問題的思考,如果它不能使你在使用危險的語句時比任何一個記者都更為謹慎,那么它有什么用呢?”我對維特根斯坦這句話印象極其深刻。 我覺得我們這個時代因為知識的普及和資訊的發達,越來越多的人能夠毫無門檻接觸到各種各樣抽象的、玄奧的哲學理論和莫測高深的超級概念,用維特根斯坦的話說就是那些“危險的語句”。但是正像維特根斯坦所說的,如果人們非但沒有因此養成謙卑的習慣,學會鞭辟入里,小心謹慎地分析,反而借此贏得了知識上的驕矜,隨心所欲地濫用這些危險的語句,那將不止是對哲學的踐踏,而會戕害公共討論的品格和日常生活的常識感。 除了要警惕超級概念的濫用,還要警惕政治語言、軍事語言的濫用,以及網絡語言的濫用。我覺得我們的生活世界正在充斥著各種各樣暴力語言,有的來自于政治語言的污染,打個比方,嚴打、斗垮斗臭、狠斗私自一閃念、打假、掃盲,掃黃打非辦公室、拳頭產品、主打,等等。還有軍事語言的濫用和污染,比如進軍海外,搶灘,勝利完成。有的來自于網絡語言的污染,在座同學應該非常了解,比如屌絲、給力、矮矬窮、白富美、高富帥、正能量、元芳你怎么看、你懂的、逆襲、基友(我們也經常用)、坑爹、拼爹、尼瑪、跪了、打醬油、碉堡了、表叔、房妹、綠茶婊、也都醉了。 暴力的語言、粗糙的語言必然會導致暴力的思維、粗糙的思維。奧威爾說,思維的淺陋讓我們的語言變得粗俗而有失準確,而語言的隨意的零亂又使我們更容易產生淺薄的思想。在我看來,這種僵化、暴力、粗糙的語言表達出來的是對思考的仇恨,是對思想者本身的恐懼。 如果說清晰、準確、有邏輯的思維是走向觀念革命的第一步,觀念的革新首先就表現在語言和表達上。還是奧威爾的原話:抵制不良英語并不是一件無足輕重的小事,也不止是職業作家所應該關心的事情。那么同樣,在我看來,抵制不良中文也不是一件無足輕重的小事。因為語言是存在的家,我們是通過語言來定型我們的思想,通過語言來塑造我們的情感。 在談完理念的力量,語言的腐敗之后,最后我想花一點時間談一下情感的教育。我和張老師一樣都非常篤信理念的力量,但是另一方面我并不認為理念是萬能的。大衛·休謨說過一句話:“理性是激情的奴隸。”在現實生活中,我們經常會發現讓我們感到有些沮喪的事實,哪怕你費盡口舌,試圖通過理性的論證去說服或者改變一個人,但你會發現,即便你把他說得啞口無言,你仍然無法真正地說服他或者改變他。 有一個道德心理學家叫喬納森·海特,他在《正義之心》中指出,我們大腦存在類似于照相機的暴光反應,它會把你熟悉的詞匯和事物自動標識為好的、壞的、喜歡、厭惡的。這種暴光反應的速度非常非常迅捷,這個過程只有200毫秒左右。這是什么概念?一秒有1000毫秒,你可想而知這是一個多么短暫的過程。換言之,當你看到俞敏洪老師的時候,你立刻產生了好感,然后你才會通過理性去尋找為什么喜歡他的理由。在這個意義上說,理性是情感的一個慢動作,理性是情感的馬后炮,理性是情感的奴隸。 海特說,我們的社會和政治判斷尤其是出于這種直覺,出于情感的暴光反應。對于這一點我是深有感觸。 我現在還記得我7歲的時候,那年夏天的有一天,突然我們三線廠(周濂解釋:我出生在三線廠,大家可能太年輕都不知道這個是什么意思。為了備戰第三次世界大戰,當年我們國家在各種各樣偏僻的山區建立了各種各樣的國防工廠,我們的工廠對外號稱賣化肥的,其實對內可以生產炸藥的,隨時可以轉產)的喇嘛暫停了紅色歌曲的播報,用沉重、悲痛的聲音開始播發悼文。我當時坐在門口跟小伙伴在玩兒,我媽把我一把抓進屋里,跟我說從今天開始,三天之內不準在公共場合大聲說笑。為什么?因為我們慈祥的宋慶齡奶奶去世了。 我當時不明就里,但是很快接受了我媽的解釋。多年以后才認識到,嚴格說來,我媽給出的這個解釋并不是一個道德上的理由,而是直覺上的鍛造和情感的規訓。慈祥的宋慶齡奶奶去世了,嬉笑玩鬧當然是錯誤的行為,這是一種無需任何推理的直覺判斷,就像我們看見鮮花會愉悅,聽到“癌癥”這個詞我們會心悸。 從小到大,我們都是在各種各樣情感暴光反應中接受了一套黑白分明、愛憎分明的情感教育,最后建立起了一一對應的情感反應。比方說宋慶齡是慈祥的,毛澤東是偉大的,周恩來是敬愛的,舊社會是萬惡的,國民黨是腐敗的,說到臺灣,我們就想起收復,說到民主我們就肯定會接上“亂象”二字,說到美國不僅是美帝國主義,而且加上“邪惡”的。 語言和情感就在這個過程當中不斷被加工,被消毒,被馴化。哪怕多年以后,我們知道農民起義不一定是可歌可泣的,民主除了亂象也有美德和制式,舊社會不一定是萬惡的,可能還有溫情脈脈的一面。但是那種深入骨髓的情感反應仍舊揮之不去,以至于一旦有人想挑戰我們根深蒂固的情感反應,就像根本上否定我們自己,這是自我認同的一種東西。 所以在這種意義上,我認為我們不僅應該重視理念的力量,還應該關注情感的力量,應該關注情感的教育。因為情感教育可能是改變一個人的根本路徑。 《正義之心》這本書中說我們存在的六種道德基礎的知覺,分別是兩兩對應的十二個概念:第一,關愛和傷害;第二,自由和壓迫;第三,公平和欺騙;第四,忠誠和反對;第五,權威和顛覆;第六,神圣和墮落。海特認為,在美國的政治光譜中,自由主義更在意的道德基礎是前三組,反映在社會公共政策上面就是關心弱勢群體,反對強權壓迫,強調對窮人同情。對比可知,專制主義更關心的道德基礎應該是后三個:忠誠和陪伴,權威和顛覆,神圣和墮落。 紀錄片《意志的勝利》劇照 我不知道多少人看過《意志的勝利》這個紀錄片,這是1934年德國著名的女導演萊尼·里芬斯塔爾受納粹邀請拍攝的片子。我看《意志的勝利》總會想起奧威爾另外一句話,他說:“正步走是世界上最為恐怖的景象之一,甚至比俯沖轟炸機更令人感到恐怖,這是一個赤裸裸的權力的宣言,相當明確而刻意存在于其中的是這個靴子直沖我們臉龐而來的景象,它的丑陋是其存在的一部分,因為它正在宣稱的是:‘是的,我很丑,但是你不敢嘲笑我’。”“我很丑,但是你不敢嘲笑我”,我覺得奧威爾的這個觀察非常入木三分,但是光有恐嚇還不夠,墨索里尼說過,所謂法西斯主義,首先是一種美。 由此可見,權力要想贏得敬畏除了霸道、混不吝之外,還要懂一點美學原理。我猜想在觀看黨衛軍隊員正步走的時候,一定會有人被整齊劃一、無懈可擊的力量所震撼,同時也會被其中所蘊含的所謂莊嚴的、肅穆的美感所魅惑。而只有當你真正接受到個人主義的、人道主義的情感上的熏陶,你才會意識到它的丑而不是美。所以,我一直認為,一個人的政治立場是右是左,他對權力的態度是喜還是惡,他的生活是有趣還是無趣,除了事關理性、理念、觀念,更大程度上是情感教育和審美趣味的問題。 英國一個著名哲學家懷特海曾經說過一句話,他說:“在任何理解之前要先有表達,而在任何表達之前,先要有對重要性的感受。”什么是重要性的感受?重要性到底寓居在何處?這個看似非常深刻的哲學問題,我認為它其實有一個非常非常淺俗的答案,重要性寓居在我們每個人的日常經驗之中。 當然,這里所說的日常生活經驗,首先要求是健康的生活經驗,真實的生活經驗,是免于恐懼的生活經驗。用哈維爾的話說,就是生活在真實中。真實地生活,真實地說話,真實地思考,真實地寫作,做正派的人,成就正派的社會。就像我們的古人所教導我們那樣,堂堂正正、自尊正派、慎言獨行、有恥且格。 不久前,有一個朋友給我留言說,正直的生活是有代價的,而且很沉重,太沉重了。這句話讓我沉默了很久,我當然同意他的說法。但另一方面我想說,其實不正直的生活同樣是有代價的,同樣很沉重,而且甚至更沉重。張東蓀先生在幾十年前說過一句話,他說:“專制者不僅在于政客貪贓枉法,肆意妄為,而在于人民多恐懼之心,偽詐卑賤之習。” 有人曾經這樣總結我們當下中國社會的道德景觀—— 第一,為了一點點利益害人而無底線 第二,有權的沒權都不看長線,只看今天,仿佛沒有明天 第三,太多人只關心結果,而不論是非 第四,很多人幻想甚至崇拜不勞而獲 第五,遇事要么冷漠逃避,要么陰陽怪氣 第六,民族主義比色相更好賣。 如果這是對我們所置身的生活世界的真實刻畫的話,那么我們為此付出的代價實在是太大了。 我經常向我的學生推薦一本書,那是一個著名的古典學家依迪斯·漢密爾頓寫的,書名叫《希臘精神》,里面有一段話我非常喜歡,愿意跟大家分享一下。 她說:“文明是一個用濫了的詞,它代表的其實是一種高遠的東西,遠非電燈、電話之類的東西所能包括。文明給我們帶來的影響是我們無法準確衡量的,它是對心智的熱衷,甚至是對于美的熱愛,是理智,是溫文爾雅,是禮貌周到,是微妙的情感。如果那些我們無法準確衡量的事物變成頭等重要的東西,那就是文明的最高境界。如果人沒有因此變得優柔寡斷,人類的生活就達到人們很少能夠達到的,根本沒有人能夠超越的東西。” 這種對心智的熱衷,對美的喜愛,對榮譽、對溫文爾雅、對禮貌周到,對微妙情感的珍視,我們曾經并不陌生。 我最近讀到沈從文的兒子沈虎雛懷念他父親的一個訪談,說到沈從文在一次閑聊當中提到《水滸》當中武松出差前細致安排武大郎生活的場景。沈從文說,《水滸》這些地方寫得好,家常、有人情。他又聊到古典名著當中寫到很多剛烈魯莽的人物,但是只有幾個能給普通讀者帶來深刻的影響。為什么?因為除了故事曲折動人,更成功的地方在于這些粗人被作者寫得非常的嫵媚非常的動人。用簡單的語言談論復雜的文藝,用日常的語言描繪微妙的情感,對任何美麗的,纖細的事物充滿這種敏感和敬意,這就是文明最高的階段,這是我所向往的生活。

文匯教育 2015-08-23 08:51:29

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表