|

相關閱讀 |

㊙國民黨是否消極抗日 看美軍檔案怎么說

|

>>> 民初歷史變遷觀察 >>> | 簡體 傳統 |

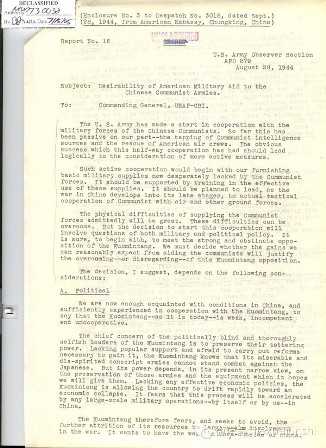

本文部分內容摘錄自網友 三橫一豎 發表于知乎問題《為什么共產黨逼得聯軍半島都打不下,而國民黨卻被日本打到重慶內陸?》的回答。 出處:http://www.zhihu.com/question/29265452 John Service, Report No. 16, 8/29/1944, to Commanding General, USAF – CBI, "Desirability of American Military Aide to the Chinese Communist Armies." State Department, NARA, RG 59. 此處資料來源于 @冷哲 兄,在此感謝。 “我們現在對中國的情況已經足夠熟悉了,也充分體驗了與國民黨的合作,因此可以說國民黨如同它表面上一樣,是虛弱、無能且不合作的。 共產黨意識到,如果它在贏得這場戰爭的過程中扮演了主要角色,其國內國際地位都會得到極大的加強。即使不是因為其他理想主義或愛國主義的原因,以上的理由也足以使中共非常想要戰斗。” 基于這一背景,可以得出以下結論: 實際上整個駐華觀察團在對前線和后方進行嚴密而詳細的調查之后都變成了堅定的共產黨支持者,這種轉變是如此的劇烈以至于他們在麥卡錫時代全部遭到了迫害。 ——————我是修改的分割線———————— 在37年之前,由于歷史上從清政府時期延續下來的采購習慣,以及國民政府本身的外交傾向,中國對外采購武器裝備物資的對象主要是德國。這一時期大致可以以1934年為界,在此之前,雙方的貿易一直處于一種“一手交錢,一手交貨”的情形中。到1934年8月,孔祥熙與德國軍火商人漢斯·克蘭簽訂了《中德易貨合同》,確定了一種先訂購軍事物資,再以農產品和礦物抵價的貿易方式,這種方式后來被中德政府以《中德信用借款合同》承認和延續。在此之后,中德之間的軍火貿易規模迅速擴大,到1935年底訂貨總額已經達到了1億馬克,抗戰開始前則達到了3.9億馬克,其中有至少1.44億馬克(時價約6000萬美元)的物資在全面戰爭爆發前已經運抵中國,包括坦克、裝甲車、重型火炮、戰斗機、轟炸機、槍支和彈藥.然而,到1938年4月,德國承認滿洲國,同時戈林下令終止與國民政府之間的軍火貿易,最后一部分中方訂購而原定于7月交付的軍火由芬蘭公司轉交,此后,中德關系轉入冷淡。 在中德軍火貿易破裂幾乎同一時間,蘇聯派遣的軍事顧問團抵達中國,揭開了蘇聯援助的序幕。1937年8月,中蘇互不侵犯條約簽訂,楊杰領命奔赴莫斯科請求蘇聯援助。同年10月開始,大批蘇聯軍事物資進入中國。 值得注意的是,由于蔣介石的強烈要求,以及斯大林本人的現實考慮,蘇聯援助是把中共完全排除在外的。 題外話,關于蘇聯是否以某種方式援助中共軍隊的問題。 參考資料: 《中德外交密檔(1927-1947) 》,中央研究院 編

國民黨最大的問題在于,在對自己內部的左翼進行清洗之后,他就沒有能力,也沒有動力發動底層群眾了。對于一個可以看做列強在華勢力代言人的軍閥集合體來說,最重要的事是抱大腿,其次是清除其他軍閥,而響應民粹的意志團結各階層人民反對外國侵略這種事,只有當有利于前兩個目的的時候才會成為這群買辦的可選項,實際上在面對日本的入侵時,國民黨內部的親日派就義無反顧地選擇站到了日本一方,從這點也能對買辦這個團體的行事方式有所了解。

也正是由于這種軍閥式的組織形式,國民政府的軍隊始終有一個很大的問題:不能很好的執行原先的戰略意圖。

一方面,軍隊的實際領導者需要首先考慮的是如何保全自己的力量,硬仗難仗自然無人愿意打,一旦戰事不利,立即選擇撤退自保;

另一方面,在分配物資、人員、任務時,指揮層是做不到一碗水端平的,中央軍損失了一個團,很快就能重建,而地方軍損失一個團,這個團的番號就會隨之撤銷,一個中央系甲種師月軍費十二萬銀元,各部還有自己的小金庫,但東北軍的一個甲種師,每個月軍費僅有常被拖欠的三萬銀元,在這樣赤裸裸的排擠異己的環境下,各軍閥只要不是守自家基業,大多首鼠兩端,消極怠工。

當時國民政府的作為可以從美軍的文件上得知一二:

與本題相關的翻譯內容摘選如下:

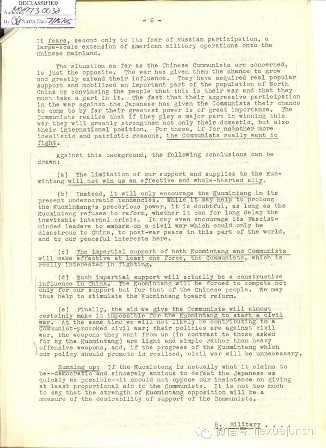

政治盲目且完全自私的國民黨領袖所担心的唯一問題是他們搖搖欲墜的權力。由于缺乏民望且沒有勇氣采取必要改革來重獲民望,國民黨知道它的可悲的、毫無士氣的壯丁部隊無法在戰斗中抵抗日本人。在其當前的短淺目光看來,那些軍隊以及國民黨希望我們將提供的裝備才是它權力的根基。

由于缺乏任何有效的經濟政策,國民黨正在使這個國家迅速滑向經濟崩潰。國民黨害怕這一過程會被任何,無論是我們的還是它自己的,在中國的大型軍事行動所加速。

因此,國民黨害怕,也試圖避免任何大型軍事行動對其資源的進一步損耗。它希望能夠有人在中國之外替它贏得這場戰爭。

它非常害怕美國將軍事行動大規模地擴展到中國境內,僅次于害怕蘇聯介入。

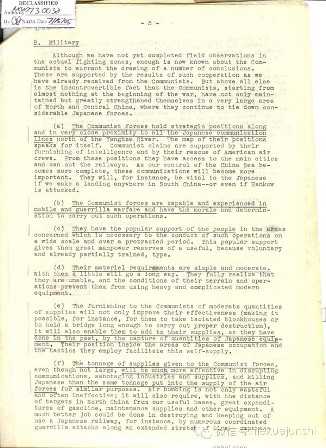

而中共所考慮的問題則恰恰相反。這場戰爭給予了他們一個成長并極大提升影響力的機會。通過使人們確信這是他們自己的戰爭、它們必須要參戰,中共獲得了切實的民眾支持,并動員了華北很大一部分人口。積極參與抗日戰爭給予了共產黨一個機會,讓他們獲得了到目前為止最大的權力。這一事實非常重要。

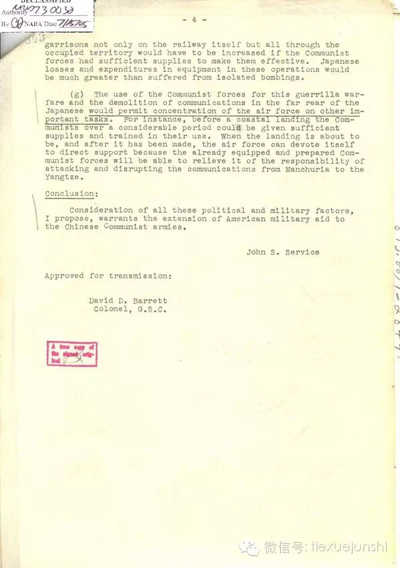

總結如果國民黨如他們所宣稱的那樣——民主且真誠、急切地想要盡快擊敗日本人——那么我們提議要給予中共至少成比例的援助時,他們就不應該反對。不過分地說,國民黨反對的強度能夠有效反映我們援助共產黨究竟有多高的價值。”

雖然出于政治考慮,美國政府沒有采取迪克西使團的建議直接援助中共,且使團的多數成員回國后都遭到了麥卡錫主義的迫害,但在1971年國會外交關系委員會召開的聽證會中,委員會判定“(中國通們)誠實地匯報了情況,但卻曾經因為他們的誠實而受到指控。這居然發生在這個文明國家里,實在是奇怪。”

迪克西使團的成員還出了一些其他的書。

John S.Service的報告整理出一本書《在中國失掉的機會》。

David Barrett 寫過一本《Dixie Mission: The United States Army Observer Group in Yenan, 1944, Berkeley, California: Center for Chinese Studies, U of California, 1970. 》,還有一本《Dragon by the Tail》。Jack Beldon寫了一本《China Shakes the World》。Theodore White寫了《Thunder Out of China》

隨便寫一段吧,雖然可能是跑題。

國民政府在敗退臺灣前的軍事物資來源,有德國,蘇聯,美國三個階段。

整個抗戰時期蘇聯援助的物資是以三次對華借款的形式提供的,共計2.5億美元,實際運抵中國的共六萬噸,大約價值1.72億美元,包括飛機904架,坦克82輛,牽引車602輛,汽車1516輛,大炮1140門,機槍9720挺,步槍5萬支,子彈1.8億發,炸彈31600枚,炮彈約200萬發。

與此同時,蘇聯還為國民政府提供了包括蘇聯援華空軍、軍事顧問團和軍官培養在內的大量的非物資援助,到1942年,蘇聯來華軍事人員數量已經達到了5000多人,為中國培養了超過9萬名軍校學員。

1941年4月,蘇日中立條約簽訂,6月,蘇德戰爭爆發,第二年2月,蘇聯軍事總顧問崔可夫奉命回國,蘇聯對華援助就此告一段落。

在1941年之前,出于對戰場形勢的判斷,羅斯福担心蔣汪之間正在進行某些活動,因此他向中國提供了一筆一億美元的巨款,同時要求各方尋求有效途徑對中國進行援助。1941年4月中,中美租借法案正式生效。

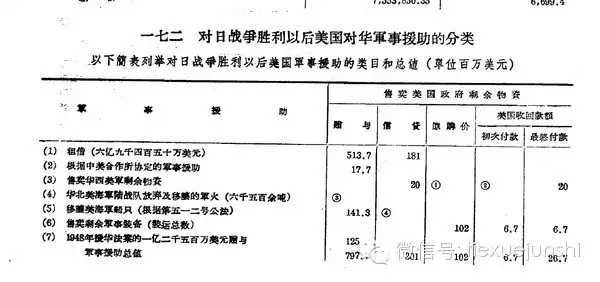

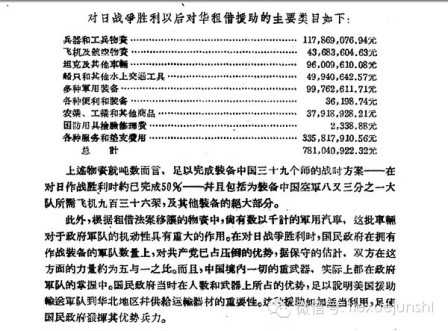

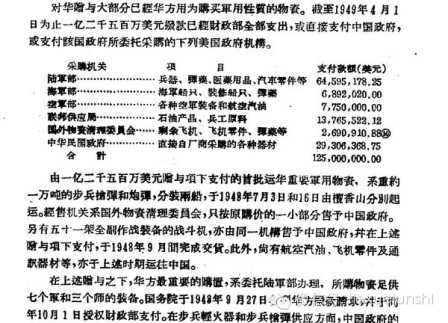

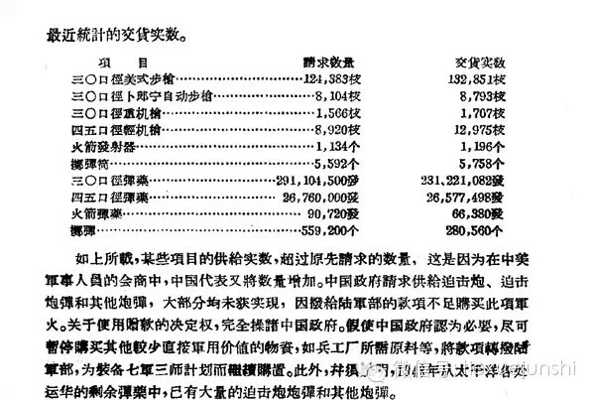

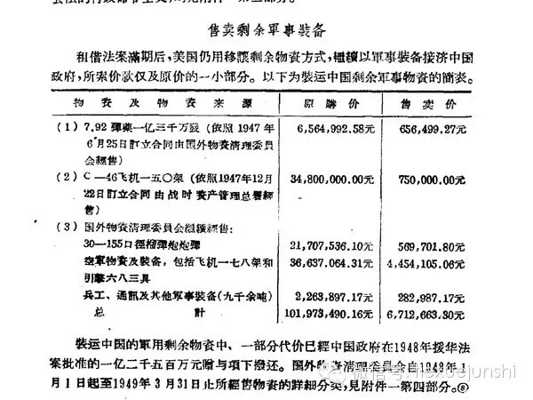

到1943年 ,共有4億美元的租借物資交付中國戰區。 在世界大戰結束后,這種援助并未終止,46~49年,僅有案可查的部分,美軍就以各種名義向國民政府提供了約10億美元的軍事物資,其中7.8億是以租借法案的方式延續,1.25億是贈款的形式。此外以一折把軍用彈藥出售給國民政府。

《德國與中華民國》,(美) 柯林偉

《蘇中經濟貿易關系史(1917-1974)》,(俄)斯拉德科夫斯基 著

《戰時外交》,秦孝儀 主編

《抗戰時期外國對華軍事援助》,王正華 著

《對華關系白皮書》 ,(美)杜魯門&艾奇遜 主導發表

鐵血軍事 2015-08-23 08:47:45

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表