|

相關閱讀 |

張大春:珍惜自己的運氣,好好撿故事

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

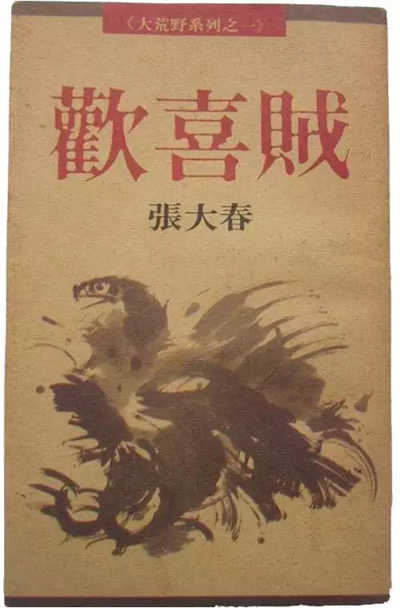

2015年4月18日,一席臺灣活動,邀請著名作家張大春作了一次講演。這篇文章,即為當時講演實錄。現經一席演講(微信號yixiclub)授權,轉過來,與諸位分享。順做個廣告,張大春融現代小說技藝與古典文化素養于一體的鴻篇力作“大唐李白”系列第三部《將進酒》已上架。 未完成的 張大春 我是張大春,我想很多年輕朋友不見得認得我。那么,我不是唱戲的,但是我幫他們寫戲,另外,我也是寫小說的,不是只是罵街的。現在大部分的朋友大概都認為我會在我的臉書上罵人,接著我就變成第二天報紙的頭條,那也是副業,我的本業的確應該說是寫小說。 大家都聽過各種比喻,一個旅程,一段行腳,一段山路,對寫作這一行好像很多人都以這種比喻,特別是最明顯的以前的一個比喻,現在不大用了,那就是“爬格子”,感覺很辛苦,也有很多作家在介紹自己的行業的時候會強調那個艱難,不過今天我不是來訴苦的。 我大概想講的就是在我這一行里頭,不論是做一個規矩的或勤墾的讀者,或者是做一個用功的但不見得有把握自己做得對做不對的作者。我們會碰到一些過不去的,剛才呂燕講的“坎兒”,或者是我們講的“關頭”。 作品最恐怖的一件事情就是,我曾經給小說下過一個定義,它就是一個詞,不論什么詞,在時間里頭的冒險,你不知道這個詞會到哪去,最好用少一點。 我一個好朋友,大陸的作家鐘阿城,他曾經說過,長篇小說就是多點兒人物,多點兒場景,多點兒廢話,所以大概他心有所屬的主要的寫作領域是短篇小說。可是我很奇怪,每當我想要寫一部作品,就會想要再多展示一點這個作品里頭人物的細節、地點,甚至客觀的知識,或者去把一個角色慣常的感情描述成一個不太慣常的感情,因為我總覺得,喜怒哀樂愛惡欲大家都會寫,不一定要我來寫,我如果要寫,這事就要稍微地斟酌、稍微地細膩、稍微地鉆研一點。所以,對我而言,作品是有風險的。今天我要講的就是風險。 只要我多說一句,或者是多寫一段,或者是多創造幾個人物,或者是多一些廢話,我的風險就大了,而寫作,恐怕一個擅長寫作的人,也會是一個比較能夠做風險管理的人。我想大家都聽過Calvino,卡爾維諾,他在他的《給下一輪太平盛世的備忘錄》的第二章《迅速》里頭曾經引用過一個瓜地馬拉的作家,這個作家叫做奧古斯托蒙特羅素,我只知道他出過一本書叫《黑羊》,可以翻一翻,但是他最有名的就是Calvino幫他提到的他的一個極短篇,這個短篇只有一句話: 當他醒來時,恐龍還在那里。 這是一部很獨特、杰出,而且寓意分歧的短篇小說。卡爾維諾甚至說他希望他能夠編出一本小說集,這個小說集里頭的每一篇小說最好都只有一句話,或者是一行字。 我們當然也聽過科幻小說家們很喜歡寫很短的,比如說艾西莫夫就寫過一個只有一個字內文的短篇小說,它的題目是《某某外星太空船地球觀測報告》,它的內文是“0”。就是地球已經毀滅或不存在了。你可以想像,這個點子怎么給他用去了,只有一個字,而且這個字還不算是一個正式的字。 我在科幻小說這個圈子里面看到特別多,也有人寫過一個短篇小說,我都忘了作者的名字了,說世界上或者是地球上的最后一人坐在房間里,有人敲門。這短短的一行也是非常知名。像這種作品基本上是不負担風險的,因為他有一個好點子,而這個點子一旦出現了以后,你就已經可以替他,用你的想像,你的知見,或者是你的情感去彌補,去填充,只要你找到一個好的位置。 可是我要說的不是這個,我自己的作品,絕大部分只要超過二十萬字以上,通通沒寫完,我這樣說我的讀者可能會找我退錢,我要担這個風險,但是我必須要說,因為它跟各位現在坐在這裡,或者是日后有機會看到這個視頻,或者也許今天會到我臉書上去看我寫的那稿子的,許許多多愿意寫作或者是愿意認真當讀者的人,跟他自我的認知有關。我要說的是,面對這個風險,而又承認,我們可能每一部作品都沒有寫完,它是具有美學價值的。 我舉一個例子。我有一部作品,當年只是為了一時義憤而寫了那么一個短篇。那個時候還有報紙,當然現在也有,我的意思就是那個時候的報紙,那個時候還有很傳統的報紙副刊,現在的我認為已經不是副刊了,那是花邊版了。那個時候一天的報紙的容納的字數大概是一萬四千字,現在大概是四千字一個版,而過年期間,多半都會找作家們來寫一個專門的過年的作品。 那一年我應邀在除夕寫,我想,要寫一個什么題目呢,寫一個樂的題目,但是你不能拜年啊,這個太無趣了,可是那個時候正好我又碰到一件事,是我的前輩作家朱西寧先生,他發表了一篇文章感慨他的一部長篇大作《八二三注》,“八二三”就是炮戰的那個《八二三注》,被拍成電影的時候拍壞了,而且拍得極糟,那個導演叫丁善璽,現在也過世了,日后我還跟他算是不小心的合作過,但是在當時,我記得那一年我非常生氣,我認為,電影、導演,或者是電影公司把一部優秀的原作做出了為迎合市場而所謂必須改變的這些手腳,我認為是不道德的,可是我沒有任何立場去寫一篇正式的文章來論述這件事,而我那一年好像也只有二十五六歲,人微言輕。我后來我想了一個法子,過年不是要我寫一篇文章嘛,我就寫《歡喜賊》,過年要歡喜,但是講個賊的故事,我講的賊是好賊我講的那個抓賊的人是壞人,我們就把好人壞人定下來,壞人叫什么名字呢,叫丁三喜,就是自己心裡過癮,好人的名字叫朱能,大家也可以想像。 接著我就描述了朱能身邊有這么一個大概十歲左右的小孩,以他的敘事觀點來從旁觀看丁三喜這個官怎么迫害朱能,這個俠客,大概就是把這個故事整個放在清朝末年,應該是說北五省里頭比較荒野的縣份,那個縣我們就姑且不說,那個鄉叫歸德鄉,整個這個鄉里面都是賊。那個賊為什么會在那兒呢?給他安置一個戶口,好讓這批賊不要偷縣里的東西,你們要偷到外縣去偷。那么如果本縣掉了東西呢?你們就要出來抵罪,但是可以少關幾天。總之就是這么一個非常荒謬的一個情境。 我寫了這么一篇,我的編輯說,反應還蠻熱烈的,你可以繼續寫。可是呢,那個話應該是應酬話,我沒有聽懂,我以為是真切地鼓勵我,我就透過這個十歲左右的小孩跟他的寡母,跟這個鄉里面所有其他的這些個大賊、小賊、老賊、文賊、武賊,我就寫了一套作品叫《歡喜賊》,在二十幾年以前出版。 我剛剛說了,人多事多廢話多,的確如此。寫到最后一篇,五千字左右一篇,寫到最后一篇,是講一個大的擂臺被大水沖垮,所有的小孩、賊,都被水沖走了,我想這就解決了,反正沒事了,人死了嘛。可是不斷地會有讀者再來問,說這個應該還有后面吧,這還不會死吧,這小孩不應該死吧。老實講我沒想那么多,可是,基于少部分我寧可相信對我有善意的朋友說你應該寫下去,我寫了第二部,叫做《富貴窯》,富貴窯就是賭場的意思,就說這幾個孩子里頭的其中幾個怎么樣到了賭場混生活,之后又有一段江湖歲月。 第一篇《歡喜賊》使用的是單一敘事觀點,小孩的角度,第二篇這小孩已經長大了,所以我采取的是一個全知觀點,可是到了要寫第三篇的時候,因為這里頭還有一些情節沒弄完,第二本書已經寫完了,我一直遲遲沒有出版,原因是我不知道第三部在哪兒,我沒有辦法出版第二部,結果,我想了快二十年,正確的時間應該是十八年,我終于想出來,我第三部應該用一個單一的第三人稱敘事觀點描述一個考古學家在古戰場上發覺一百多年以前的秘密,那個時候所有的俠客都已經被當時,在一百多年以前的那些個熱兵器,也就是槍、炮給摧毀了,是中國最后一片武林,是如何葬送,可以采取這個觀點。你們聽到這個觀點千萬不要幫我偷了去,因為我還沒寫。 我要說的是,經過前前后后將近三十年的時間,我出了三分之二本書,而這三分之二本書現在大概在臺北的書店里面能找到不超過十本了,我也沒有意思要把它再拿來出版,而我知道我還欠我的讀者欠什么呢,欠他們一個交代。因為在前兩本書里頭,我埋下的很多伏筆我根本沒理會,我必須放在第三部來解決。 未完成可能是有各種原因,大家都聽過舒伯特的《未完成交響曲》,只有兩個樂章,我今天還特別為了這個重聽了北德的一位知名的老指揮家叫做Gunter Wand,他指揮的這個《未完成交響曲》前后大概就是二十九到三十分鐘的這樣一個曲子,兩個樂章,一開始,你知道舒伯特上來就是木管、銅管、長號、法國號,非常激烈的,一般來說多半都是在其他,像貝多芬,他會把這一類的樂器放得很晚,可是(舒伯特)開場就來這個,也有人說他舒伯特在做這樣一個革命性的嘗試的時候根本寫不下去了,也有人比較善意的理解的,或者說比較愿意從同情的角度、同理心的角度去看舒伯特的創作的,也有人認為他之所以后來沒有寫后面的一個或兩個樂章是因為要說的話都已經說完了。 當然,我們可以采取不同的角度去批判一個看起來未完成的作品,作者不負責,或者作者能力不夠,或者作者那個艱深的意圖太不夠大眾化了,好,那米開朗基羅怎么辦?米開朗基羅有四座Pieta,叫做圣母慟子像,都是群像,圣母抱著懷中的耶穌,當然耶穌那個時候已經三十三歲了,身上的傷口不大,腳垂在旁邊,看起來這個圣母也并沒有太年老,如果兒子三十三歲了,母親至少也要五十三歲了,或者是五十歲了吧,但是看起來像是跟他年紀差不多。 米開朗基羅的解釋是,圣母是童貞懷孕,所以養顏美容應該不成問題,但是這不是重點,要緊的是米開朗基羅在二十三歲做完了這個作品,雕刻的作品,石頭雕刻,在將近四十七年到四十八年以后,他七十歲的時候,又雕了第二個。 第二個作品我們看到的圣母是仰著藏在耶穌的背后,而在耶穌和圣母的后面,還有一個老的男人,你可以把他解釋成約瑟夫,你也可以把他解釋成,尤其是知道米開朗基羅這個人的人會發現,怎么后面這個男的長得很像米開朗基羅本人,是不是他要讓自己來凝視圣母和耶穌,造型已經不同了,可是如果我們再仔細看這個作品,會發覺它有點奇怪,耶穌沒有左腿,看起來是一個失誤,也就是米開朗基羅沒有善于運用石頭的材料,耶穌少了一只腿,至少我們知道在《圣經》的記載里面耶穌不可能沒有腿,他也不可能具備其他的用意。 接著我們會看到,在大約十年以后,米開朗基羅又做了第三尊圣母慟子,像這第三尊也有一點怪,怪在哪里呢?耶穌有一個非常強壯,像阿諾德·施瓦辛格一樣的右手臂,以及像Sylvester Stallone一樣魁梧的上半身,但是他下半身那兩條腿卻是耷拉著,非常瘦,非常弱,幾乎撐不起來,感覺上這八十歲的米開朗基羅是不是已經失去了他準確的透視以及對石材精確的掌握?這個我們不知道。這也是一個沒有完成的作品。可是到他死前,他還有第四座。 第四座更是一個粗胚,我們看到的是耶穌,身體站高了,但是仍然是垮著的,因為他已經死了,圣母在他的背后,但是一點都不像是托著他,或者是捧著他,或者是抱著他,看到的是圣母,好像被耶穌背著,就好像耶穌背著這個瑪利亞,也有人說是抹大拉,是他的妻子,你們如果看了《達文西密碼》就知道了,對吧,總之,四個作品有三個作品是明顯的,沒有做完,不但沒有做完,他還跑去做新的,據說第二個作品,本來是在七十歲的時候,米開朗基羅要放在自己的墓園里面,可是看起來他沒有這樣做,可是他又做了第三個、第四個。 這個我們必須回到米開朗基羅自己的生平里面的一小段故事,有一天他走到路上買酒,賣酒的商人給了他一杯,他一喝,他說酸了,賣酒的人一喝,自己釀的酒果然酸了,當場拿個斧頭就把那個桶子給劈了,劈了以后,米開朗基羅還非常不忍心,說這一大桶酒你怎么就劈了,賣酒的人說得好,酒酸了,打掉。 對我而言,一部寫壞的作品,或者是不如預期的作品,或者是我預期沒有那么龐大,但是它不得不變得很龐大的作品,一路走上去,我風險越來越高,我只有兩條路可走,第一條路,把它寫得再大一點,規模再把它擴展一點,第二條路,我另外寫個新的,把這個先擱著。在這種情況之下,我擱過好多篇我自己的作品,有的擱了兩年,有的擱了五年,有的擱了大概有十多年,但是每當我開始去完成其他的作品的時候,這個老的留在那里,我認為寫不下去,甚至寫壞的作品,它的生命會很奇妙的偷偷長出來。 我舉個例子。1998年,我大概寫了五萬字的《聆聽父親》,是我的一個小小的家族史的一部分,我只寫了五萬多字,接著我的孩子出生了,那本來是給一個尚未出生的孩子寫的書,一個家傳,可是孩子明明就在你面前抱著,你每天要喂著喝奶,我不能再寫的時候再假裝說,那個時候我還爬格子,用手寫的,說,你將來會出生,什么什么,這個不對,他活著,他就在那兒啊。我停下來了,我找不到一個方法解決它,到2003年我才想到一個法子,調整了我的情緒,也調整了我的認知,把它繼續下去。 可是在1998到2003之間我做什么呢,我寫了那一部六十萬字的《城邦暴力團》,可能在一定程度上幫助我認知了一種新的敘述工具,這個敘述工具是不見得只要死守在單一敘事觀點,總述觀點,或者是第一人稱觀點,不是觀點的問題,相信我一件事,就在離開我認為我最重要的作品的那幾年里面,我發現,敘述觀點,是一個陳舊的名詞,而這個觀點的掌握,其實應該放在另外一個層次上去理解,那就是,故事可以透過什么樣的工具來被翻譯出來。 我們不一定要有人來說故事,作家隱身在幕后,現身在幕前,講他生活里的事,或者是講他想像中的事,或者是他撒個小謊,或者連他都不必出面,故事永遠在進行之中,而我作為一個,我剛才一出來就說,我是個寫作的。寫作的人是什么人呢?只是隨路撿到這個故事的人,我運氣還不錯,在我這個時代,這個行業,還可以撿東西。各位到我這個年紀的時候,這個行業會不會消失我不知道,但是肯定撿東西不會那么方便,所以,你們得珍惜自己的運氣,要好好地到處找找,怎么撿東西。 (完)

理想國 2015-08-23 08:55:32

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表