|

相關閱讀 |

中秋讀詩|明月幾時有:人月兩難圓

|

>>> 讀書—連接古今充實信仰 >>> | 簡體 傳統 |

文/三書(古典文學博士)

|《水調歌頭》乃是《水調歌》的第一段,故此得名。相傳《水調歌》為隋煬帝開汴河時所自制的曲調,后來為唐人演為大曲。蘇軾這首一經寫出,便傳唱不衰,宋元時期尤盛,但凡要中秋對月即景抒懷唱曲,總少不了這首。|

《水調歌頭》

北宋 蘇軾

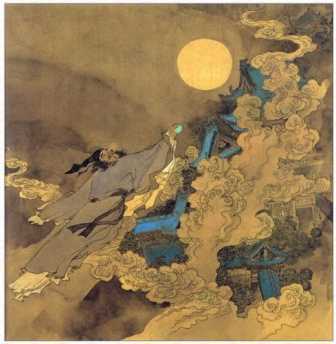

明月幾時有,把酒問青天。

不知天上宮闕,今夕是何年。

我欲乘風歸去,

又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。

不應有恨,何事長向別時圓?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。

此事古難全。

但愿人長久,千里共嬋娟。

蘇軾在詞序中說,這首詞作于丙辰中秋,即公元1076年的中秋之夜。當晚,皓月當空,蘇軾歡飲達旦。天亮后,他寫下這首《水調歌頭》,并以此詞懷念他的弟弟蘇轍(字子由)。

那年中秋,蘇軾身在密州(今山東諸城),蘇轍在濟南。自六年前潁州一別,他們兄弟二人便沒有再見。蘇軾專門請求從杭州北調來到山東,但二人仍然無緣相見。

“明月幾時有,把酒問青天。”蘇軾這句要么借用了李白的《把酒問月》,要么就是與李白不謀而合。兩位天才詩人端起酒杯,抬頭望見一輪明月,于是詩句脫口而出。李白先問:“青天有月來幾時,我今停杯一問之。”蘇軾再問。

然而李白通篇只是把酒問月,所問的只是月。在如水的月光下,他的憂傷在于“今人不見古時月,今月曾經照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”千年后,明月依舊,人事全非。

蘇軾在詞中接下來又問:“不知天上宮闕,今夕是何年?”這實質上還是問明月幾時有,不過卻從時間引出了空間。天上宮闕就是傳說中的月宮,里面住著仙人。在仙人的世界里,可有歲月流逝?

緣何發此一問?原因正在于月亮給我們的永恒感。月宮里沒有歲月流逝,更沒有人間惆悵。這讓蘇軾心向往之,欲乘風歸去。歸去,就是退出仕途,回歸本然,就像陶淵明的歸去來。陶淵明歸去后,來到田園,因為他性本愛丘山。蘇軾此時在望月,他想歸去的是月亮上那個仙人的世界。

但是那瓊樓玉宇,又太過凄冷。高處不勝寒。所謂知人論世,我們不妨聯想蘇軾當時的人生處境,感受他那一刻的心情。來到密州時,蘇軾正值不惑之年,40歲是一個男人的盛年。雖然仕途多阻,令他有歸去之意,但他并沒有出世的決心,所以才會欲去又恐。

蘇軾畢竟是蘇軾,他并沒有在這進退兩難的困境中彷徨,達觀是他一貫的風格。我們還記得在《前赤壁賦》中,當那位吹洞簫者感傷人生的短暫與虛無時,蘇軾道:“夫天地之間,物各有主。茍非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無盡,用之不竭。”那也是一個月圓之夜。

月圓,人難圓。“不應有恨,何事長向別時圓。”月亮不似人,何以圓缺不定?月如無恨月長圓。月亮不應有恨,但為什么偏偏在人別離的時候圓,這豈不讓人傷感?

“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。”人生在世,悲歡聚散,就像月的陰晴圓缺,都是很自然的事,自古以來,莫不如此。世界本無常。

“但愿人長久,千里共嬋娟。”盡管未能與家人團聚,但只要人長久,大家雖隔千山萬水,也還可以共此明月,天涯咫尺。

新京報書評周刊 2015-08-23 08:40:14

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表