|

相關閱讀 |

仿效與偽飾,或小胡子的大虛無

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

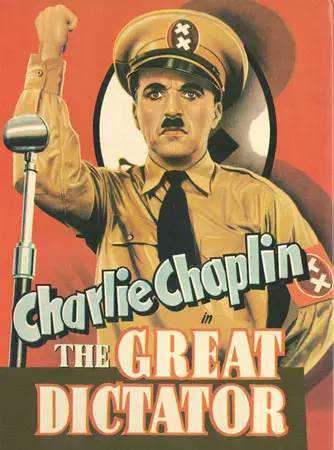

夏爾洛是一個神話人物,主宰著他所介入的每一場歷險。對觀眾而言,夏爾洛在《安樂街》(1917)或《朝覲者》(1923)之前已然存在,之后依然如此;對于全世界數以億計的人類而言,夏爾洛是一個英雄,如同奧德修斯或勇士羅蘭(Roland le Preux)之于其他文明。他們之間只有一個區別:今天我們是通過完結(achevé)的文學作品了解那些英雄的,他們所有的歷險和化身都已經徹底定格在了這些作品中,而夏爾洛永遠可以自由地走進一部新的影片。活著的卓別林自始至終是夏爾洛的創造者和堅實后盾。 無論是誰,只要將夏爾洛在神話和普世美學中置于與希特勒在歷史和政治中同等的地位;無論是誰,只要感到這個30年來煩擾整個人類的奇妙黑白精靈的存在與那個至今糾纏著我們這一代的行舉手禮的人的生命一樣神秘,那么,對于他們而言,《大獨裁者》都有著無窮無盡的意義。 半個世紀以來,有兩個人曾經改變了世界的“面”貌:一個是電動剃須刀的發明者及其在工業界的推廣者吉列(Gillette),另一個就是“夏爾洛式小胡子”的原創者及其在電影界的推廣者查理·斯賓塞·卓別林。 ▲上海杜莎夫人蠟像館——卓別林 我們知道,夏爾洛嶄露頭角時,便引得眾人競相模仿。這些曇花一現的模仿者只在零星電影史料中留下了些許痕跡。然而,他們中的一員并沒有湮沒于這些按首字母順序排列的人名附錄中。他的名氣自1932—1933年起便扶搖直上,迅速趕上了《淘金記》(1925)里的“小不點”(little boy),甚至可以說是后來居上——如果說在這個數量級上,大小高下依然可以被度量的話。此君乃一奧地利籍政治煽動家,名叫阿道夫·希特勒。令人驚異的是,誰也沒有看穿,或者至少沒有嚴肅對待他欺世盜名的把戲。但夏爾洛不會被迷惑,他肯定立即感到上嘴唇上一種奇怪的感覺,有點類似于讓·班納維的電影中一個來自四維空間的生物竊取了我們的脛骨。當然,我不是斷言希特勒此舉乃有意為之,他的確可能只是受社會無意識的影響而犯下了這個魯莽的錯誤,其中并沒有摻雜個人的心機。但是,一個頂著阿道夫·希特勒大名的人對自己的須發必須格外謹慎。“疏忽大意”這個托詞用在神話上,并不見得比用在政治中更巧妙。那個前畫家犯下了他最嚴重的錯誤之一——他通過對夏爾洛的模仿,開始剽竊其存在。夏爾洛對這筆賬耿耿于懷,而且要讓希特勒付出沉重代價。希特勒因為偷了夏爾洛的胡子而在后者面前束手就擒。他日后將不得不加倍償還他從一個小猶太人嘴唇上竊取的一撮存在:后者趁機將他的履歷徹底掏空,但重新構建出來的不是夏爾洛,而是一個介乎二者之間的純粹虛無的生物,這其中的辯證關系十分微妙但無可置辯。這種策略也不可戰勝。第一回合,希特勒拿走了夏爾洛的胡子;第二回合,夏爾洛拿回了自己的胡子,但這撮胡子已不僅是夏爾洛式的了,它在此期間已經變成了希特勒式的胡子。因此,夏爾洛取回胡子的同時,也順便扣押了希特勒的部分存在(existence)。他在擁有胡子的同時也就隨身攜帶著這部分存在,并可以隨心所欲地處置它。 ▲《大獨裁者》海報 他用它塑造了興克爾。這樣說是因為,興克爾在被剝奪了存在后化簡至其本質時,不是希特勒,他還能是什么·興克爾并不“存在”(exister),他只是一個傀儡,一個玩偶,我們可以從他的胡子、身材、發色、演說以及他的感情用事、他的殘酷無情、他的暴怒和瘋狂中認出希特勒,但他卻仿佛一個空無意義的應景之物(conjoncture),讓人無法證明其存在的正當性。興克爾是對希特勒最理想的提純,夏爾洛并沒有通過丑化對手來殺死他——假使他的確想這么做的話,那說實話這部電影沒有達到這個目的。夏爾洛消滅對手的方式,是在其對面重新創造出另一個完美的、絕對的、必要的“大獨裁者”,而我們對他無須承担任何歷史的或心理的介入責任(engagement)。在現實中,我們已經憑借蔑視和戰爭擺脫了希特勒,但這種解脫就其原則本身而言也意味著另一重桎梏。我們此時此刻依然能感到這種桎梏,因為希特勒的死活仍是懸而未決的疑案。只有當我們不再對他感到任何介入責任,當仇恨本身已經失去意義的時候,我們才能真正得到解脫。然而,興克爾在我們心中既不能激起仇恨,也不能激起憐憫、憤怒或恐懼——興克爾是希特勒的虛空。夏爾洛掌握著希特勒的“存在”,把它重新奪回,從而消滅了希特勒。 至此,我都在用絕對化的方式和語言討論問題。然而很遺憾,準確說來,夏爾洛并不是總能成功地做到這種“存在”的灌注。就我的理解而言,他只有一次完全成功了,那是在托著地球儀跳舞的時候。他在模仿希特勒語音語調的演講時接近成功,但慕尼黑講壇上的希特勒給我們留下的記憶比夏爾洛的嘲仿更加強大。這就緩解了這一幕帶來的沖擊力。其原因在于,希特勒在某些場合下比夏爾洛更天才地對自己進行了模仿,從而得以繼續掌控其人格的模板。毫無疑問,在卡普拉的紀錄片中,希特勒呈現出一種比興克爾更完善、更穩定的真實感。我們可以看出,這并不是滑稽與否的問題。我們會被卡普拉鏡頭中的希特勒逗笑,但這笑聲既不能消除恐懼也不能化解仇恨:它不能解脫我們的介入責任。因此,我并不茍同這種觀點,即認為該片的弱點在于時過境遷,我們不能面對一個使我們蒙受如此深重苦難的人物開懷大笑。的確,在1939—1940年間,片中的噱頭會令我們感到滑稽,但那是因為夏爾洛一腳踩空,而且這種嘲仿還沒有改變滑稽場景本身的經驗性質,希特勒也還能夠保護自己的“存在”不受興克爾干擾。問題不是出在喜劇效果本身,而是出在這種喜劇效果的源頭以及該源頭的形而上高度。它可以停留在我們歷史感受——即漫畫、滑稽、諷刺——的領域中,但它也可以升華至原型人物的巔峰(l’Olympe des Archétypes)。 正像化身為狄安娜的朱庇特將水精靈卡里普索的感情轉移到自己身上一樣,夏爾洛也把我們對希特勒的盲信轉移到了興克爾身上。這樣的移情換位只有當外形與人物在神話中彼此混淆時才有可能。藝術家通常會因其別出心裁的創造而獲得與造物主相當的權力。菲德拉、阿爾塞斯特和齊格弗里德都已經一勞永逸地獲得了生命,任何其他的神祇都不能將其剝奪。而夏爾洛與希特勒的關系卻屬于個別現象,可能在世界藝術史中都獨一無二。夏爾洛決定將興克爾塑造為一個與拉辛和讓·吉拉杜筆下形象同樣完善且明確的人物,一個獨立于希特勒、具有一種自主的必要性的生命。退一步說,興克爾可以脫離希特勒而存在,因為他脫胎于夏爾洛,但希特勒從此卻不能將興克爾的存在從全球銀幕上抹去。他從此變成了一個無必然性的、可有可無的、異化的生物,他的存在滋養了他的對手,而后者卻不必對他有所補償,甚至在吞并其存在的同時亦將他消滅于無形。追根究底,這種本體論意義上的掠奪源自對胡子的抄襲。試想如果希特勒刮凈了胡子,或者把胡子剃成克拉克·蓋博的式樣,那么《大獨裁者》將無從立足,卓別林的全部藝術天才也將于事無補。因為沒有了胡子的卓別林就不再是夏爾洛,而興克爾與夏爾洛之間必須具有他與希特勒之間同樣深刻的血緣關系,他必須同時是此二者從而一無所是,正是這兩段神話間嚴絲合縫的呼應關系將二者同時消滅殆盡。墨索里尼沒有被拿帕羅尼取締而只是被臉譜化了,再說,墨索里尼的存在是如此乏善可陳,以至于不可能被滑稽丑化的力量所謀殺。而興克爾的案例則截然不同:它建立在這場換須游戲(calembour pileux)的奇幻性質之上,希特勒若不是一著不慎,讓自己僅因一撮胡子而與夏爾洛面目相仿,那上述的一切都不會成為可能。 《大獨裁者》之所以成立,靠的不是模仿的天賦,甚至不是卓別林的天才。一切都是因為這撮胡子。夏爾洛完成了必要的等待,但最終,他成功地收回了屬于自己的東西。 神話的力量就在于:希特勒的胡子,這玩意兒可是貨真價實的! 摘自《巴贊論卓別林》(法)巴贊 著 吳蕙儀 譯

楚塵文化 2015-08-23 08:39:19

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表