|

相關閱讀 |

推薦:長安街上的三味書屋

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

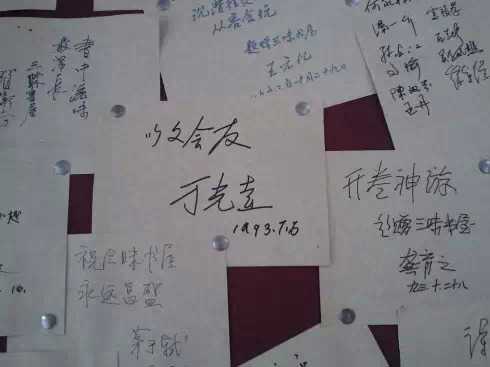

李世強、劉元生希望的是,自己有那么一個書店,能夠給那些認真的人們凳子坐,給他們從南方帶回草藥,給他們看更多的書。他們前半生的一大部分都在個人命運的漩渦中沒了頂,后半生總得做一些值得的事情。你沒有辦法去了解別人內心到底在想什么,不管怎樣,開一家書店的想法總是唯一還能保留的本性。其他的一切也許都可以量化,唯獨它難以衡量。 教英語的老劉就從學校辭了職,在木材公司小工廠工作的老李停止領取每月四十塊錢的工資。 他們相信,生命是一個過程,是包括書、作家、書店和無數其他的集成體。 書是為了被束縛的思想而存在的。如果書是自由的,它又怎能在束縛的思想中生存? 一 無論是看得見的東西,還是看不見的東西,都無法阻止他們開一家書店。 有一些微小的事件在他們心里促成了這樣的決定。小個子范用成為三聯總編前常到各個書店里去蹭書看,最后總能得到店主人給的凳子;在鄒韜奮創辦的生活書店里,如果不是那么靦腆而不好意思開口的話,你可以得到店員的幫助從南方尋找藥材;一個普通的讀書人在唯一的書店——新華書店里,鼓起勇氣打斷柜臺后售貨員的閑聊,在遭受到尖利的呵斥和冷漠的白眼之后,戰戰兢兢地獲得了一本書,那只是為數不多的幾個偉人的著作中的一本;小孩子在地攤上常常偷偷摸摸地買到印著女人大腿的垃圾書…… 老劉和老李就自卑地想,自己有那么一個書店,能夠給那些認真的人們凳子坐,給他們從南方帶回草藥,給他們看更多的書,該是怎樣一件神圣的事情。前半生的一大部分都在個人命運的漩渦中沒了頂,后半生總得做一些值得的事情。你沒有辦法去了解別人內心到底在想什么,不管怎樣,開一家書店的想法總是唯一還能保留的本性。其他的一切也許都可以量化,唯獨它難以衡量。 教英語的老劉就從學校辭了職,在木材公司小工廠工作的老李停止領取每月四十塊錢的工資,放棄了國營單位職工這個用來保護自己的“資本”,還是有一點恍惚。 所以書店根本不是一個下海經商的權宜之計。變賣了那一點可憐的家產,再加上少少的積蓄,離一家書店開張需要的資金還有巨大的距離。 為了十幾萬塊錢,他們幾乎快把周邊朋友的積蓄都掏了個空。作家陳明、丁玲夫婦瞞著子女給了三千多,知名作家肖軍給了幾千元也就囊中羞澀了,提供幫助的人還有許多學者朋友,朋友有限,再通過朋友掏朋友的兜。對一輩子沒有借過上百塊錢的老李來說,十幾萬元是個天文數。 誰都知道開書店幾乎是不賺錢的生意。他們總認為自己是自信的人。那是一種生存下去本能的自信。家產沒有了,修車代課總可以活下去,如果養不活自己那就是社會的廢人,沒有生存的權利。至于你怎么看待十多萬的托付呢?有一批人肩上總有責任感,不管歷史經受多大的挫折,文化的根始終由精英在傳遞,由知識分子在傳承。 二 盡管在1986年很難找到一處合適的可供賣書的私房,私人開店已經得到了允許。 老劉和老李滿城跑看房子,為十幾萬元找到一個好的歸宿不是件容易的事情,最后的結果是長安街邊,臨近西單的一處房產。它原來屬于一個大家庭,后來充公,東西兩處廂房分給了私人居住,坐南朝北的正房變成街道縫紉廠。落實政策后縫紉廠還給原來的主人,兩處廂房則在16年后變成了公共綠地。 老李決定購買的正房,實際情況并不讓人樂觀,一個創痕密布的磚木結構的廢墟。它靜靜地等待著命運的升騰,輕輕地呼吸,把自己的生命力隱藏在厚重的灰塵之下。 “你確定已經考慮好要買下這堆破磚亂瓦嗎?” “要開一家書店,為什么呢?” “可是,為什么呢?” 裝修是一段愉快而激動人心的回憶。房款花去了所有的借款,只能自己動手。做過一些木匠活的老李,也沒把砌磚看得有多難。改造需要盡量簡單地進行,墻壁的磚都酥了,懂得的人說,如果不想房子倒掉的話,不能在墻上開門,沒人敢接這個活兒。除了在雍和宮里工作的一個朋友,五十多歲的熱心山東大漢偶然來到這里,掄起大錘說:“別聽他們的,瞧我的。”三錘兩錘在墻打出一個洞。眾人蜂擁而上拆出兩個門洞。 花窗被特意保留下來,木頭支柱被精細地漆成了鮮紅色,墻則是優雅的鉛灰,東墻上的牌匾則用毛筆寫了四個大字“三味書屋”。 書陸陸續續從各處運來。 先是《第三次浪潮》、《大趨勢》、弗洛伊德的《精神分析引論》,社科類的書占了大部分。再有一套古典名著,《三國演義》、《水滸》、《紅樓夢》和《西游記》,接下來又來了一套漢譯名著,以及許多外國文學作品,《根》、《飄》、《湯姆叔叔的小屋》、《百年孤獨》等,也有新版《魯迅全集》。即使沒有經過歷史的甄選,總還有一些時下流行作家的作品可以登堂,于是就有了王蒙的《組織部里的年輕人》,劉心武的《班主任》,張潔的《沉重的翅膀》。喜歡詩歌的還可以找到北島的《回答》、顧城的《黑眼睛》、舒婷的《致橡樹》…… 那時離“讀圖時代”還相距甚遙,文字仍然是高貴而純粹的,書也大多簡單而樸拙。 但老屋的確變成了一家書店。 三 1988年5月的一天書店開業,店里來了吳祖光、樓適宜..30個書架圍著屋子擺滿一圈,架子上的書如同老劉身上的淺灰色的套衫,隨意而恰如其分。 老劉和老李沒有太多的店訓,就那樣一句:“己所不欲,勿施于人”。“開架閱覽將成為書店的傳統,”店員被告知,“你一定要鼓勵他們在那里翻翻書。” “而且,無論他們坐在那里看多長的時間,都是受到歡迎的。”為此,他們特意在店的正中央放置了長方形的大木書桌和幾張木凳。 第二天,書店所在的西城區的區長不請而來,說了祝賀的話,還在局促的小休息室里的沙發上坐了一下。老劉和老李感到很是受了鼓舞。 一個月后,長安街修地鐵一號線,工地圍上了鐵皮,在書店北邊與西邊各筑起一道嚴嚴實實的圍墻,書店幾乎一下子就消失了。老李提著油漆桶,在朝著長安街的鐵皮墻上寫上四個一米見方的字:“三味書屋”,又畫了一個大大的箭頭指向隱秘的入口。 人來了,他們簡直沒有辦法把這么多的人安置在書店這么小的空間里。店里到處都是人,扉頁上斜著眼睛的博爾赫斯、肅穆的托爾斯泰、纖弱的羅曼·羅蘭、開心笑著的簽售的作家、被人群推擠著站立不穩的白發老人——死去的作家和活著的作家,活著的思想和活著的人。 美國駐華大使的夫人包柏漪帶著作品Spring Moon《春月》到書店簽售,劉再復帶來的是新書《傳統與中國人》。寫戰爭小說的赫爾曼·沃克帶來了《戰爭風云》,他還寫了一封感謝書店推薦自己作品的簽名信,被鑲上棕色木框掛到了墻上。加利福尼亞州的市長訪華團送給老劉和老李一枚戒指,據說這枚用一美元做的戒指只送給過兩個人,另一個是里根夫人南茜。 從外面看不見的書店就這樣靜悄悄地陪伴著身邊吵鬧的工地。接下來的時間里,好書和從未有過的新鮮活動讓書店的名字像長了翅膀一般遠遠地傳了出去。在這個城市,甚至在遙遠的外國,人們都聽說北京有一家“三味書屋”。 四 1992年,地鐵工程接近收尾,開始拆除擋板。一天早晨,老劉和老李發現店門怎么也打不開。墻上裂了縫,地面也裂了縫。屋的南邊新建了地鐵通風口,直徑13米的通風道從書屋正下方通過,離書屋只有3米的距離,動了地基。 百年老屋的命運在那樣一個清爽的清晨走了到盡頭,地鐵工程師到現場看過之后說,房子必須拆掉重建。 老劉和老李獲得了重建房屋的原材料,還有一個意外的驚喜,可以將原來一層的格局改為兩層,風格要與長安街對面的民族宮相配,屋子內部空間要往地底下下沉一些。在停業大半年之后,書店重新開業,二層是茶室。 雖然叫不出名字,但老劉和老李記得大多數光顧店里的人的面容,他們曾在某個黃昏日落的時候撫摸了莫泊桑的《羊脂球》粗糙質樸的封皮,或是在另一個吵鬧的清晨靜靜坐在店中央臨摹《紅樓夢》里飄逸的插圖,在書頁上留下手指印。 推銷出一本好書總是讓老李感到自我滿足。《洛麗塔》的封面對讀者來說簡直是個糟糕的引導,它愚蠢、輕浮而稍帶些色誘,夸大了陪襯的枝葉,對展現內部的真實毫無助益。盡管如此,老李還是很高興地自己在一天里推薦出了七八本。 偷去的書被送給偷書的兩個女孩。這樣想可能更讓自己寬慰一些,他們到這里至少都偷到了好書,否則,冒了這樣道德和人格的險,獲得的可能是藏匿在書攤下面那些印著女人大腿的廢紙。 這里還成了北京的一個旅游景點。 找上門來的活動越來越多,作家簽售、接待外國訪問團、音樂會、學術研討會..老劉和老李帶著驕傲、歉疚的心情接受了一些,拒絕了更多。他們愉快地為中美福特交流項目的幾十個學者做拿手的炸醬面;美國副總統、大使和國會代表們在二樓的茶座可以和醫生、記者或者一個普通的老百姓交談;美國獨立制片人拉西·布來克跟第五代導演講解他們尚不熟悉的獨立制片,聽者包括張元、于榮光等。唐山表演皮影戲的老藝人在臨時布置的舞臺后邊唱邊演,撤掉了凳子和桌子,大家都坐在地上,才勉強裝下了看戲的一百多人。第一個公開同性戀身份的萬言海在書店舉辦了首次同性戀問題討論會,第一次自由撰稿人集會也在這里舉行。來店里的以色列大使說:“以色列很小,但是街道上到處都是書店;中國那么大,到處都是飯店,書店太少了。” 民樂的演奏者再也不會躲在角落里助興,他們在這里受到眾人的關注。來此表演笛、蕭、塤的都是北派的大家,笛子大師王鐵錘,二胡演奏家周耀昆,琵琶演奏家吳玉霞曾跟馬友友一起在維也納金色大廳合作演出。讓老劉和老李自豪的是,三味書屋某種程度上把中國民樂推向了神圣的音樂殿堂。黑人音樂被頻繁介紹,阿爾卑斯山脈那些奇怪的樂器總會發出讓人驚喜的聲音。美國鄉村音樂和印度歌曲交替出現,弗拉明戈和爵士樂最受歡迎。“廣角樂隊”由外國人組成,丹麥大使演奏薩克斯,德國公司經理Aki從機場直奔書店,太太從家里拿著樂器到書店給他。最多的時候一天有六個薩克斯表演。一個《洛杉磯時報》的記者在書店舉辦了爵士樂表演會,唱完生命里最后一首歌,第二天離開了人世,那是1995年。 五 他們太忙了,幾乎沒有注意到季節的變換。綠色在某個夜晚悄悄爬滿了樹枝,再過一些時候,漫天的楊花就要飛舞起來了。跟往常一樣,北京的5月總會讓人覺得這是一個奇怪的城市,在這個時候你不知道自己身處何種季節,氣溫和天氣的不確定性如此顯著,寒冷會冷不丁地破壞人們對夏天的預期,偶爾還有沙塵長途跋涉而來。2002年5月的一天,書店外墻上就突然出現了一張通告,通知書店將被拆除,9月之前這一片地方全要變為城市綠地。 老劉和老李卻早已做好了思想準備。他們最希望的就是能讓三味書屋作為文化保護單位保留下來。如果不行,只得去協商拆遷補償費用,雙方為了各自的理想——保存書店和“打造新城市”——做出各自的妥協。 書店或許不會再在長安街旁邊,或許遠離西單這個越來越繁華的商業區,甚至可能搬到三四環以外某個偏僻的地方,能夠擁有再度開始的珍貴感覺,這并非沒有可能,只要書店還在。 有人過來征求意見,看來協商開始了。之后又來了幾個人,沒有拆遷辦的資質證明,也沒有授權書,不講道理地問:你們說到底要多少錢?要不然告訴你推土機來了以后什么都沒有了..再后來,他們就消失了。 他們是誰,老劉和老李一直都感到茫然。之后沒有任何正式的消息可以幫助他們確定書店的未來。書店不得不進入非正常經營狀態。書留下一半,另一半退還出版社。書店空間壓縮了三分之一。不進新書,這等于切斷了書店的活力。活動計劃總被打斷,連水電都難以保證,生意越來越清淡。 這樣的狀態一直持續了4 年。他們體會到的是一種難以言傳的無力感,只能勉力維持,很多時候,勇氣只是一種讓書店生存下去的決心。 來書店的客人少了,商人多了。按照周圍的拆遷標準,400 平方米的面積,拆遷補償幾乎上千萬元。即使出租,每年也有一筆上百萬的收入。 想開飯店的商人在屋子里停留審視,精確地計算。對房間本身和400 平方米這個數字的興趣遠遠超過了對那些印有博爾赫斯、馬克· 吐溫名字的花花綠綠的廢紙的興趣。 “你們要多少,你們說吧。” 這個時候,老劉和老李就以歉疚的態度打量書架上的那些老朋友們,希望自己能懂多一點流行的商業法則,哪怕只有短短的半個小時,他們就可以把書店最大的價值—— 用他們的話說,“ 無形資產”—— 清楚地呈現給對方,而不僅僅是眼前那幢400 平方米的房間的價值。 “你不打算經營書?” “……” “可是三味書屋的價值就在這里。” 來客好不容易明白了,他們拜訪的兩個主人一直試圖按照某種原則來引導談話,這些原則他并不熟悉,而他試圖呈現的原則在他們看來無甚意義。 當確切地獲知如果想要這個地方,就一定要與賣書聯系到一起的時候,他們就興致索然了,禮貌地起身,匆匆離開。你怎么能逼迫一群狐貍去嚼草根呢? 拒絕了飯店、美容院……從此以后,他們被稱作“ 傻瓜”,當面或是背后。可是,一家書店,除了滿屋的書外,還有什么可以攫取的呢?跟隨潮流的人一定會有,但不要逼每個人都去做同樣的事情。 一家實在的書店有什么不好呢?如果沒有文化,這個城市怎么生存下去? 一想到還有人孤零零地坐在空蕩蕩的書店里看書,就不知道是該欣慰,還是該悲傷。桌子還是那些桌子,書架還是那些書架,該換的都舍不得換掉,歷史總需要延續。可是歷史總歸為歷史,你又不能緊抓住不放。 讓人稍覺寬慰的最新消息是,在一份2020年的規劃圖里,書店作為文物保護區被劃進黃色區域內。有時候,他們以為這場為了讓書店生存下去的戰斗已經結束了,另一些時候,不確定這里是否真的發生了一場戰斗,也許僅僅是心里的掙扎,以及年齡和體力的反抗。不過,假如他們對現有的情形和未來的日子感到茫然,戰斗—— 或者更準確地說,心理的掙扎—— 的結果在目前仍是不確定的。 六 活動又照常進行了,每周兩次,音樂會或是作家簽售、座談。18年來,除了停業的某些時候,一直沒有間斷過。 對他們來說,人總是分成了兩類:一類理解他們,另一類不理解;這個時候,他們的意志力陷入低潮,在某個下著小雨的陰郁的傍晚,找不到讓書店繼續能夠生存下去的勇氣。 但意志力總會復活。生存的意念仍然那么牢固,畢竟,和生命相關的不僅僅是有關書、書店、簽售、座談和音樂表演。老劉確信,生命是一個過程,是包括書、作家、書店和無數其他的集成體。 5月的一天,老劉和老李跟來家里拜訪的朋友聊起書店開張的那天。七八年的光景,門外那棵小槐樹已經長過屋頂。老劉又變成了一興奮就蹦起來的女孩,數著指頭給客人推薦自家收集的各種茶品。在一起經營書店的18 年里,老劉老李幾乎沒有自己的生活。他們相互影響,如果老劉變得更加精致,那么老李則變得更加粗糙。“ 他擺書很快,不過回頭我都得重擺一遍。” 老劉用裝出來的不滿憋著笑說,然后不得不承認這個老伴把什么事情都做得飛快。 “ 那天是什么日子?” “5月18日,對吧,老李?” “ 那今天正好18年。” “ 我們應該去書店看看。” 她的語調猛然變得黯然,責怪自己連開業的紀念日都沒有記起來。好幾個禮拜都沒有去書店了,她發現自己稍微有些遲鈍,跟書店聯系在一起的人的名字,總是停留在嘴邊叫不出來。 在夜深人靜的夜晚,一些不可控制的力量讓她感到茫然。她的情緒會變得激動,話語中也帶了少許的抱怨,這讓她感到羞愧。18年書店賣出去幾百萬冊書,不敢保證每一本書都好,但絕對沒有一本烏七八糟的書。有什么權力放棄呢?至少這個城市這個國家讀書的人永遠都在。 (《書是為了被束縛的思想而存在的》,原載于《生活》2006年7月號專題“堅持與創造”,作者:張帆 )

燕南園愛思想 2015-08-23 08:49:35

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表