|

相關閱讀 |

黑澤明《野良犬》

|

>>> 自由思想未来视角—精彩影視選 >>> | 簡體 傳統 |

|

在片頭的瘋狗特寫后,我們看見三船敏郎飾演的警探村上向上司匯報丟槍一事。一個快速的斜向后移鏡頭將場景中所有人物收入,清楚表明事件所帶來的強力沖擊。這是一個帶有驚奇效果的戲劇性時刻,在正常的線性結構里,它通常會有所進展后再釋放出來,黑澤明卻把它放在了故事的起始。這改變了線性敘事的傳統結構,單刀直入直指驚奇,其所包含的沖擊力被放至最大,瞬間就把觀眾拋入一個充滿懸念的世界之中。其后故事再以插敘交代村上丟槍的經過,線性敘事里所包裹的神秘就被轉化為懸疑,令觀眾始終對細節保持高度的注意。在一個以懸疑為主體的故事中,這些被巧妙強調過的細節必然有部分會在結構中再現,或呼應或扭轉,成為封閉敘事的重要一環。在《野良犬》的原劇作里,我們卻發現敘事實際上是由打靶開始,其后歷經坐車、丟槍、追逐、匯報等情節,由此構成一個傳統的起承轉合結構。黑澤明顯然在后期做出調整,令到大格局中自有小格局而不落窠臼。這只是個小小的改變,卻足以證明黑澤明在執導七部作品后——尤其是以傳統線性敘事為主體的七部電影之后,對于結構以及節奏的把握已能因地制宜運轉自如。這是一個非常重要的信號。

|

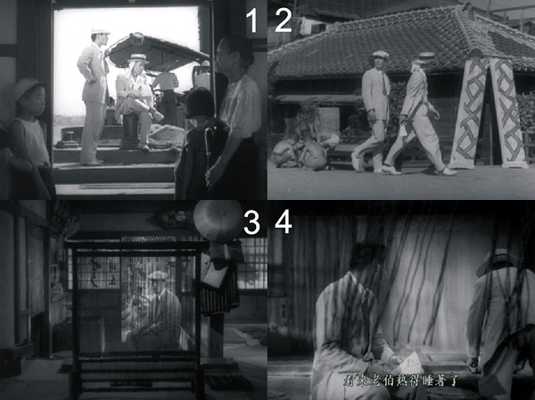

繼續跟隨故事前進。情節去到村上開始尋找丟失的槍。他在一位老警探的陪同下出發,前去尋找一個女扒手。依次是兩人乘船(圖1)、經過一個屋角(圖2)、村上坐在式臺處等候(圖3)、老警探(圖4)由里屋走出四個鏡頭,其中包含了三個不同的場景空間。圖1、圖2所示為外景,圖3、圖4則是疑犯出沒的場所。從空間角度來看,鏡一和鏡二似乎是過渡性鏡頭,但結合場景中的人物,其間則包含了一個共同的指涉。鏡一里,攝影機放在船艙內,隨船的起伏而輕微晃動,發動機發出轟鳴的突突聲;鏡二里,兩人經過屋角,我們看見屋頂上的瓦、豎著的木板上有著重復的紋路;鏡三里,村上坐在式臺處,一道屏風將他的身形略為遮掩,屏風上的細簾微微擺動,與屋外孩子們的追逐形成相似運動。在這三個鏡頭里,場景中的主體元素都構成了對村木內心的多樣化表達。村上為丟槍一事自責,又迫切希望追回。鏡一里晃動的鏡頭以及發動機聲音代表了他內心的焦灼不安;鏡二里重復交纏的紋路指代了他內心的糾結,鏡三里擺動的細簾則暗示了他于等待之中內心的忐忑不定。鏡一至鏡三中都有孩子存在,這不是場面所必須的元素,因此可以視作對村木某種單純氣質的強調。

鏡二、鏡三中還伴隨著同樣舒緩的三弦聲。它可以視作環境中實存的,也可以視作虛無的,因為沒有相關的視覺元素指向聲源。在環境聲效由鏡一到鏡二、鏡三的轉換中,不僅包括了由實到虛的轉換,也包括了由頻急到輕緩的節奏轉換,這一節奏在鏡二、鏡三中與人物內心的焦灼形成矛盾。鏡一以音畫對位進行平行表達,鏡二、三中則以沖突來營造張力,這有效深化了場景的意蘊。在鏡三向鏡四的轉換里,黑澤明又以人物的動作來串連鏡頭,并以此指代村木在焦急等待中內心活動所達到的頂點。而村木的連串動作也表明了環境的悶熱感,構成了情節的基調性氛圍,與人物內心互為映照。隨后老警探由里屋走出,隔門上的門簾被掀動,在前景處劇烈晃動。這一運動與屏風上的細簾運動形成遞進式的發展,構成另一層鏡頭連接關系;動作上,它也與村木扇扇的動作一起,成為整組鏡頭里運動幅度最強烈的時刻,在情節內部形成一個小高潮,暗示了轉折時刻的到來。此時老警探開始說話,村木內心的焦灼得以暫時性的化解。這短短四個鏡頭化不可見為可見,情節自由出入于再現與表現之間,足以證明黑澤明對視聽語言的運用已爐火純青。

類似的聲音調度在隨后的情節中還多處可見,且有著更深一層的發展。在女扒手拒絕透露槍支的下落后,村木決定跟蹤她。兩人較量了一整天,女扒手始終沒法擺脫他。傍晚,女扒手來到一個小酒館內,疲憊的趴在桌上休息。屋外一列火車駛過,汽笛聲與轟隆聲同時響起,這兩組聲音與閃爍的光線指代了女扒手此刻內心的交戰。火車駛過后,女扒手抬起頭來,詢問村木的行蹤,得知他還在外面守候。這時口琴聲響了起來,柔和的聲音指代了女扒手此刻內心的釋然。由交戰到釋然的聲音變化,暗示了她在內心做出向村木妥協的決定。此時村木在外面等候,一個男孩坐在他前面不遠處吹著口琴,以此交代出聲音的來源;隨后女扒手來到村木旁邊坐下,給了他一瓶啤酒,并告訴他如何追查槍支的去處。在數句對話后,鏡頭轉至兩人的背面,仰拍兩人,吹口琴的小孩被排除到鏡外。此時女扒手躺了下來,望向星空,感嘆其美妙之處,如釋重負,曲調相同的口琴聲此刻似乎變得悠揚無比,令整個鏡頭充滿了浪漫氣息。在這組鏡頭里,火車聲借由光線暗示了自身的存在性,暫無來源的口琴聲則成為虛無的表現性元素,聲音轉換為實到虛;此后口琴聲的來源出現在鏡頭中,成為實際的環境音效,聲音轉換又由虛到實,成為敘事的表達;此后聲源被排除在鏡外,口琴聲又化實為虛成為抒情的基調。在這三個鏡頭里,聲音的多樣轉換自然流暢,令黑澤明得以在現實主義中巧妙地融入浪漫主義又不顯做作。這種借助聲音的虛實轉換以及空間轉換來達成表現的手法,早在黑澤明的處女作《姿三四郎》中已有運用,至《野良犬》則發展成為黑澤明主要的標志性手法之一。

|

此后村木開始在街頭尋找槍販,黑澤明用了數分鐘的記錄性蒙太奇呈現戰后日本的街頭即景。這一段中最引人注目的是光與影的運用,兼具了表現主義特征與浪漫主義意味。村木穿行在大街小巷之中,日光透過棚頂形成格子狀的陰影投射在村木身上。烈日之下的不停穿行襯托出村木內心的堅韌,方正的光影也是對人物性格的視覺化表達,不圓滑、不妥協,正是三船在黑澤明電影中那種簡單直接又富于人格魅力的人物特征。固定投射的光影與三船的運動相交,形成一種夢幻般流動的光影效果,在攝影機運動的平行強調下,呈現出一種無可抑制的張揚活力。這種深層的活力與喜悅在《野良犬》中并沒有達到物我合一的境界,但卻成為《羅生門》中同樣表達不可或缺的試驗。這種光影運用在黑澤明早期作品中并不多見,大約在《靜靜的決斗》中才有所嘗試。考慮到《靜靜的決斗》的制作班底來自大映,則黑澤明因為罷工事件從東寶出走,得以與不同片場、不同風格的創作者們合作,對于拓展他的創作視野來說極有助益。

|

上述各類手法都可視為情節內部的敘事性手法,由紀錄出發達成表現,目的是為表意盡可能拓展或者深化空間,最終指向主題。這種主題的表達可以借由各類元素來構成。例如對白,即通過人物之口或間接或直接來傳達現實批判內容,這在《野良犬》中不時可見;但作為電影,最有力的手法當然是直接訴諸視覺。情節中,當村木的行動走入死胡同后,志村喬飾演的佐藤探長出場,由此形成了黑澤明作品中最常見的師徒式人物結構。在兩人第一次見面的審訊場景里,黑澤明借助人物結構來凸顯人物個性的方法就展露得淋漓盡致。此后兩人在樓頂有一段談話。在得知自己的佩槍成為助紂為虐的工具后,村木極為自責,站在圍欄邊低頭,大風把他的頭發吹得紛亂。這是一個雙向表達,一是指喻他內心的紛亂,二是用來交代天氣的變化,為此后情節發展做出鋪墊。下一個鏡頭中,佐藤發現了村木的低落,走回來相詢(圖1)。此前滿布白云的天空已變為烏云壓頂的背景,天氣變化指喻了村木內心的變化,大團的黑色烏云則意味著此刻他內心的沉重。自責的村木坦承罪犯的犯案工具就是自己丟失的佩槍,并轉身走向中景處停住(圖2)。佐藤明白他內心的自責,走到他身邊勸解后又回到先前的位置(圖3),雷聲轟隆響起,村木担心還有更壞的事情發生。此處雷聲同樣構成雙重表達,一是人物內心,二是情節暗示。此后鏡頭切換成村木的近景(圖4)。

在這四個畫面之中,人物與背景的關系構成表意的關鍵。在圖1里,村木的身形極為渺小,與畫面中占據了絕大部分空間的烏云形成夸張失衡的對比,從而制造出強烈的壓迫感。烏云來自于惡劣的自然環境,其在畫面所形成的壓迫首先指向丟槍事件對村木所造成的壓力,同時象征了惡劣的社會環境對個體的壓迫,惡劣的社會環境即戰敗后的日本,個體也代表著群體,故事中不僅包括了村木,也包括了與村木遭遇類似的罪犯。圖2里村木走向中景,他的身形處于烏云的中心位置,暗示他此時身處漩渦中心;象征了時代之下個體、群體甚至社會整體的處境。圖3里所響起的雷聲意味著強大的沖擊,村木及其所代表的群體首當其沖,同時也指代了環境中的整體;在這一巨大的沖擊下,每一個個體都將面臨著抉擇,這一抉擇將決定其命運。圖4的近景鏡頭里村木的身形被放大,臉上流露出堅毅的表情,暗示了他內心所做出的選擇;被放大的身形寓意他沒有屈從于環境的惡劣與壓力,而是在對抗中找到了大寫的自我。仰視的鏡頭帶有禮贊的意味,正是黑澤明的態度之所在——戰后日本物質與精神的雙重廢墟之上,個體的人所要選擇的積極向上。這一主題也貫穿了黑澤明中期創作生涯的絕大部分作品。

綜合以上種種,在1949年的《野良犬》里,黑澤明已經證明了自己擁有成為一個大師級導演所必備的匠藝,能夠拍攝出傳世的經典之作,唯一欠缺的只是一個能讓各類元素發生化學反應的故事。《野良犬》已經足夠出色,但還不是這樣一個最好的觸媒。這一個,如果不是一年后的《羅生門》,必然是五年后的《七武士》。

豆瓣/東遇西 2015-09-07 19:11:23

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表