|

相關閱讀 |

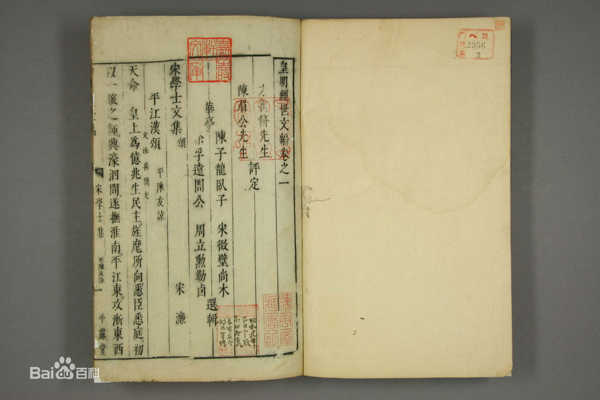

皇明經世文編 一部明代文章的總集

|

>>> 小城故事吳儂軟語溫婉人心的力量 >>> | 簡體 傳統 |

《皇明經世文編》是一部明代文章的總集。全書共五百零四卷,補遺四卷,以人為綱,按年代先后為序,選錄了四百二十人家的文章。這本書的編輯過程采用了主編負責,集體選輯的方法。全書統計,列名選輯的有二十四人,均為松江人,他們負責編輯工作;列名參閱的一百四十二人,分散在全國各地,他們參加了文集的搜集、校點的工作。該書的主編是陳子龍、徐孚遠、宋徵璧三人。

這是一部明代文章的總集。全書共五百零四卷,補遺四卷,以人為綱,按年代先后為序,選錄了四百二十人家的文章。

這本書的編輯過程采用了主編負責,集體選輯的方法。全書統計,列名選輯的有二十四人,均為松江人,他們負責編輯工作;列名參閱的一百四十二人,分散在全國各地,他們參加了文集的搜集、校點的工作。

該書的主編是陳子龍、徐孚元、宋徵璧三人。

陳子龍(1608—1647年),字人中,又字臥子,軼符,號大樽。南京松江府華亭縣莘村人。出生于當地的豪紳之家。其先祖陳鉞在明代中期,倭寇沿海進犯,直到江南時,曾帶領家奴和佃夫二百余人給倭寇以相當的打擊。

子龍的父親則是科舉出身,萬歷四十七年考取進士,天啟元年改刑部郎中,不久改工部郎中,這一年,他的父親去世,奔喪南歸。陳子龍父親的影響下,從小受到了良好的教育,在父親的督促下學習《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《史記》、《漢書》等,同時學做八股文,準備通過科舉進入仕途。

陳子龍在詩文上深受秦漢派的影響,是明末的詩文大家。他的詩歌長于狀物,妙于托意,能將詩情巧妙地熔鑄在抑揚跌宕的詩章之中,其中最為出色的是七古和七律。他的七古,繼承發揚了岑參的風格,以濃烈的色彩,奔放的氣勢、急促的意調描繪奇異狀美的景物,如《大梁行》、《蜀山行》、《高梁橋行》等,也善于刻畫各種特色的人物肖像,如《匡山吟燈巖子》、《寄獻石齋先生》、《贈孫克哉》等作品,所以被認為“七古直兼高、岑、李頎之風軌”。他的七律清麗沉雄,即能表現瑰麗雄奇的意境,又浸透著詩人結嗇郁勃的愁緒,即使詩人言詞清麗,也依然掩不住作者的“格高氣逸,韻遠思深”同那些僅有翡翠蘭苕的綺麗詩風迥然不同,他的《高郵州》、《都下雜感》、《晚秋雜興》等都是這樣風格的作品。

陳子龍比較重視詩歌憂時托志的社會作用,認為“作詩不足以導揚盛美、刺譏當時,托物聯類而見其志,則雖工而余不好”。他認為詩歌創作必須是有感而發,決不能無病呻呤。“古人之詩也,不得已而作之;今人之詩也,得已而不已”。他雖然推崇前后七子的復古理論,尤其重視推崇秦漢文風的后七子。但同時他并不盲目摸擬古人。一方面他認為“既生于古人之后,其體格之雄,音調之類,此前哲之所以備,無可獨造”另一方面也認識到詩歌“色彩之有鮮萎,豐姿之有妍拙;寄寓之有淺深,此出致人工,各不相惜。”

達種詩學主張的指導下,他的詩歌除了少數模擬痕跡較嚴重的外,絕大部分都能夠直面現實有感而發。詩人對當時明王朝的腐敗極為不滿。《遼事八首》揭露了明軍面臨戰事。依舊“紅袖軍中歌舞遍”。詩人在《白靴校慰行》中無限悲憤地寫道“今日東方聲問斷,盈盈報目使人愁”。有力的抨擊了宦官竊弄權柄,誤國殃民。詩人對社會動亂下人民生活的困苦,寄予了深刻的同情。在《小車行》中描繪了災民“出門茫然”無以為生的凄慘景象。

正是由于作者思想中對現實社會的強烈的關注,使他不僅安居一隅,以詩文寄托一生,特別是作者生活在明末社會動蕩,國家社稷危機四起的時代,使他不能不參予國是,為國奔走。

他參加了張溥等人組織的復社,后來又同好友夏允彝等人組織幾社,革新文學的同時也希望能影響社會。

為了入仕,得到為國出力的機會,陳子龍還屢次參加科舉考試。崇禎三年,以第七十五名的成績通過鄉試,之后在崇禎三年,崇禎六年兩次參加進士考試,末考中。崇禎九年才終以三甲十八名的成績中了進士。被指定到廣東惠州担任司法工作。當他到達瀛州時,得知繼母唐宜人去世的消息,于是請假回家治喪。回到松江后,陳子龍和一些志同道合的朋友決定編輯一些經世致用的書。通過研究歷史而找出解決實際問題的辦法。他們把當地一座達官貴人的別墅變成了編輯出版這些書籍的工作,開始了宏大而艱巨的工作。

首先著手編輯的便是這部五百零四卷的《皇明經世文編》。于崇禎十年二月開始編輯,同年十一月定稿。是一部從歷史實際出發,總結明朝兩百多年的統治經驗,企圖從中得出教訓,用以改變當前現實,經世致用的書。

這部五百多卷的大書,搜集了明代五百家的作品,全書范圍十分廣泛,包括兵餉、馬政、邊防、邊情、火器、貢市、番舶、災荒、農事、治沙、水利、海運、漕運、財政、鹽法、刑法、錢法、稅法、役沒、科舉等各個方面,都是有關治國的方針政策的實用之學。宋微璧所作的此書凡序,將選輯文章篇目的目的和原則說得十分清楚:“此書非名教所裨,即治亂悠關”,所收之皆為“學術淵深、足為世用,一稱立言之家,一為實用之準”。從這里,我們已可以清楚看到陳子龍已經不是一位尋常文士了,他那些文必秦漢、詩必盛唐的議論早已不再提及了。他所期望的只是如何為那個動亂的時代服務。到這個時候,他更加了解自己所處的時代,成為認識時代、決心為之出力的人了。

在他為此書所寫的序中指出:“俗儒是古而非今,文士擷華而舍實。夫抱殘守缺,則訓詁之文充棟不厭,尋聲設色,則雕繪之作永日以思。至于時王所尚,世務所急,是非得失之際,未之用心,茍能訪求其書者蓋寡,宜天下才智日以絀,故曰士無實學。”許譽卿序更感慨地說:“予惟學士大夫平生窮徑,一旦逢年,名利嬰請,入則問舍求田,則出養交持祿,其于經濟一途蔑如也。國家卒有緩急,安所恃哉。”對當時的封建文人面對著內部極為激烈的階級斗爭,和對建州的民族矛盾極為尖銳的狀況,面對著內外交困,岌岌可危的嚴峻形勢,仍然只知咕哦誦記,除了章句之學以外什么也不懂感到憂心如焚。

此書具有很高的史料價值,例如宋濂的《渤泥入貢記》、商輅的《贈行人劉偕立使西南夷序》涉及到明代和南洋諸島的友好往來;吳桂芳的《議阻澳夷進貢疏》、龐尚鵬的《題為陳末議以保海隅萬世治安事》,記述了澳門的情況及其被蒲都麗家(葡萄牙)占領的經過;徐學聚的《報取回呂宋囚商疏》,說出了當時呂宋慘殺華人萬余人的慘狀;余子俊的《添設將官事》,宋懋澄的;東征紀略》,記載了明王朝與建州女真族之間的戰事;周忱的《與戶部諸公書》,指出蘇松戶口流亡的嚴重性,并以太倉為例,批評了當時的弊政;耿裕的《災異疏》記述了光祿寺的廚役原先就有六千三百八十名,后來又增添一千五百名,可見當時官僚機構的龐大和統治者的腐敗。這些史實,對研究的明代歷史有著重要的意義。書中錄存了《徐文定公集》六卷,特別受到后人的重視。徐光啟是明末第一位思想家,精通天文、歷算、火器、兵機、鹽、水利、農政等實用之學,也是中國最早介紹西方學術思想的人,在西文化交流方面有卓越的貢獻。

此書在清代被列為禁書,清代《違礙》、《禁書》兩目均著錄。

原因之一是因為書的主編陳子龍是一個抗清志士。明之后,一直在南方從事抗清活動。在太湖組織義軍,事敗后,投水自盡。

另一個重要原因是清朝統治者為了掩飾清代先祖同明朝的關系,把建州部族說成一個從來都是獨立的部族,從沒有臣服過明王朝,而大量禁毀明末清初的詩文。此書恰好收入了清朝統治者最不愿為人所知的一些歷史文獻。例如王瓊的《王晉溪本兵敷奏為計處夷情以靖地方事》,揭露了建州左衛一些首領“做賊”的行徑;張學顏的《張心齋奏疏撫遼疏》和《申飭邊臣撫夷疏》,道出了建州領袖王臺、王杲對明朝的不同態度;楊道賓的《揚宗伯奏疏海建二夷■期違貢疏》和《海建夷貢補至南北部落未明遵例奏請乞賜詰問以折狂謀事》,說明了建州和海西兩部對明朝的朝貢制度、時間、人數和努爾哈赤的兵力情況。

熊廷弼的《敬陳戰守大略疏》、《上葉相公書》、《答友人書》,更具體地說出了李成梁如何設計殺努爾哈赤的祖父塔失,又封努爾哈赤為龍虎將軍,努爾哈赤遠交近攻,日益強大的原委;姚希孟的《建夷授官始末》更是原原本本的闡述了建州和明朝的關系。所有這些真實的史實,揭穿了清統治者的謊言,當然地遭到了禁毀。此書卷帙繁重,當時印本就不多,再經過明末清初一次改朝換代的大動亂,后屢遭禁毀,流傳至今就成為稀有的珍本了。此書收集的文集在千數以上,有些文集已沒有傳本,只是通過此收的選錄才得以保存至今。今有一九六二年中華局出版的明末平露堂刻本的影印本。 編輯本段編者簡介

編輯采用主編負責、集體選輯的方法。參與者多為復社、幾社成員,且多為松江望族。主編是云間陳子龍、徐孚遠、宋征璧三人。 幾社明朝末,東南各地知識分子紛紛組織文社,講求制藝,議論朝政,聲勢最大的是蘇州以張溥、張采為首的復社。松江則有幾社的組織。幾社取義于絕學有再興之幾,和知幾其神的意義。幾社的主要成員同時也參加了復社。初創時有所謂幾社六子:徐孚遠、陳子龍、夏允彝、杜麐征、彭賓、李雯。宋征璧是后來參加的。初創于崇禎二年(公元一六二九),以文會友,搞得很熱鬧。后來便和書坊合作,選刻時文,由徐孚遠主持編選,從崇禎五年到十四年,刻了幾社會義五集,會義很受要參加考試士子們的歡迎,參加幾社的人也越來越多,超過百人了。在選刻時文的基礎上,陳子龍等編輯《皇明經世文編》。 據宋征璧所撰凡例,編輯分担任務,徐孚遠、陳子龍十居其七,宋征璧十居其二,此外李雯、彭賓、何剛等都曾參加商酌。以此,文編各卷都列有陳子龍、徐孚遠、宋征璧三人姓名,其余一人則李雯、宋存標(宋征璧兄弟)等輪流列名。綜計全書,列名選輯的二十四人,列名參閱的一百四十二人。選輯的都是松江人,是負實際工作的;參閱的則是分散在各地的人,參加文集的搜集或校選工作的。

陳子龍(1608—1647年),字人中,又字臥子,軼符,號大樽。南京松江府華亭縣莘村人。出生于當地的豪紳之家。其先祖陳鉞在明代中期,倭寇沿海進犯,直到江南時,曾帶領家奴和佃夫二百余人給倭寇以相當的打擊。 子龍的父親則是科舉出身,萬歷四十七年考取進士,天啟元年改刑部郎中,不久改工部郎中,這一年,他的父親去世,奔喪南歸。陳子龍父親的影響下,從小受到了良好的教育,在父親的督促下學習《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《史記》、《漢書》等,同時學做八股文,準備通過科舉進入仕途。 陳子龍擅長制藝(八股)文字,詩、古文、駢賦也寫得很好,同時擅長填詞,是明代著名詞人,對清代詞的發展有深遠影響。陳子龍年輕時就很出名,崇禎三年舉人,十年中進士。官紹興推官,任職期間多次平定地方暴亂,論功,升兵科給事中。清兵南下,子龍和太湖義兵相結,事敗被俘,投水自殺。 陳子龍詩、詞、文、賦兼工。詩歌方面,被譽為明代最后一位大詩人,朱東潤和施蟄存等人更是認為其詩歌代表明代詩歌最高成就;詞方面,陳子龍被公認為“明代第一詞人”,并對清代詞的復興造成巨大而深遠的影響;陳子龍策論散文別具一格,吳偉業認為其散文可媲美蘇軾、蘇轍兄弟(吳偉業《梅村詩話 陳子龍》:“其四六跨徐、庾,論策視二蘇,詩特高華雄渾,睥睨一世。”),并非夸大;陳子龍駢賦深得戰國和漢代駢賦名家之妙,留存篇目雖少,但是精品卻不少,被一些人推許為“明代駢文第一”。陳子龍因為抗清而死,他的作品在死后一百多年一直是禁書,不能公開流傳出版,導致一些珍貴的明末別集刻本漸漸散佚甚至絕版,直到乾隆年間,乾隆表彰明代忠烈,陳子龍等26人獲得級別最高的“專謚”,謚號“忠裕”,他的作品才開始公開流傳,民間熱心人士和他的文學思想追隨者開始搜集刊刻他的全集。經過王昶等人的長年累月的努力,陳子龍生前所寫的各種體裁的作品,多數被收集在清嘉慶八年(1803)刊行的《陳忠裕公全集》中,另外一部分文章收錄于《安雅堂稿》。《安雅堂稿》是明末刻本,為陳子龍自選文集,王昶等人發現這個珍貴刻本時,《陳忠裕公全集》已經刊刻完成且將付印,因此只好不將《安雅堂稿》收入,因此《陳忠裕公全集》是“非足本”,并非真的“全集”。即使如此,《陳忠裕公全集》的出版仍然具有重大意義,他表明一代文學宗師的作品終于基本上被收齊出版。

徐孚遠(1599-1665),字闇公,徐階曾孫,崇禎十五年舉人。清兵破松江,孚遠從魯監國漂泊海島,有人說他后來到臺灣依鄭成功,死在臺灣。但也有人說他未久留于臺灣,后再返廈門。永歷十七年(1663),清師攻陷金門、廈門,孚遠擬攜眷歸鄉而不果,遂滯留廣東饒平,兩年后病故于此。(關于徐孚遠晚年行蹤,包括是否曾入臺灣,及去世之地點,都有不同說法。綜合各項數據,推測他應該曾來臺灣,但停留時間不長;因此,最后病故的地點也不在臺灣,而以廣東饒平之說較可信。由于留臺的時間不長,相關詩作可清楚看出作于臺灣者數量甚少。再者,臺灣各種方志有明末諸入臺遺老小傳,但獨缺徐孚遠,這也是他留臺時間甚短的旁證。參考陳乃干、陳洙《徐闇公先生年譜》的考證。)

李雯

李雯(1607-1647),字舒章,江南青浦(今上海)人。崇禎十七年(公元1644年),李自成占領北京,李雯與父親正在京城,李雯父親被李自成軍隊拷掠而死,李雯無錢為其父買棺下葬,跪在路邊乞討,才獲得微薄銀兩為父親買到薄棺。繼而貧病交加而病倒,吳三桂引清軍入關,投降李自成政權的前明官員龔鼎孳轉而投降清朝,并推薦李雯入清朝政府任職,李雯因父親尚未歸故土入葬外加性格軟弱,答應清朝的任命,被授官為內閣中書舍人。順治三年(公元1646年)南歸葬父,第二年在返京途中染病,回北京大約半年后不治而亡,時年四十一。 李雯擅長填詞,與陳子龍、宋征輿、宋征璧、夏完淳等人為早期云間派骨干。李雯也擅長詩歌,但是詩歌多擬古之作,成就不如其詞。

宋征璧(約1602~1672),原名存楠,字尚木,天啟七年舉人,后改名征璧,崇禎十六年進士。明亡,和弟征輿都投降了清朝。 官潮州知府。有《三秋詞》。 宋征璧是云間詞派的重要成員之一。與云間詞派盟主陳子龍的倡和影響較大。 宋征璧早有詩名,在結識陳子龍前就已經匹馬入京師,與宛平王崇簡諸人互相倡和。天啟五年(1625年),宋征璧大約24歲,與當時17歲的陳子龍結交,頗受陳子龍推重。此后,宋征璧一直與陳子龍保持深厚的友誼,二者互相有相當多的贈詩,并在順治四年互相倡和填詞,對云間詞派有很大影響。

周立勛,字勒卣,茂源從子,與同里陳子龍、夏允彝齊名,為"云間五子"之一。以太學生屢試不第,留滯南雍,未幾客死,年四十三卒。幾社同人中,朱灝最長,立勛次之。

此書具有很高的史料價值,例如宋濂的《渤泥入貢記》、商輅的《贈行人劉偕立使西南夷序》涉及到明代和南洋諸島的友好往來;吳桂芳的《議阻澳夷進貢疏》、龐尚鵬的《題為陳末議以保海隅萬世治安事》,記述了澳門的情況及其被蒲都麗家(葡萄牙)占領的經過;徐學聚的《報取回呂宋囚商疏》,說出了當時呂宋慘殺華人萬余人的慘狀;余子俊的《添設將官事》,宋懋澄的;東征紀略》,記載了明王朝與建州女真族之間的戰事;周忱的《與戶部諸公書》,指出蘇松戶口流亡的嚴重性,并以太倉為例,批評了當時的弊政;耿裕的《災異疏》記述了光祿寺的廚役原先就有六千三百八十名,后來又增添一千五百名,可見當時官僚機構的龐大和統治者的腐敗。這些史實,對研究的明代歷史有著重要的意義。書中錄存了《徐文定公集》六卷,特別受到后人的重視。徐光啟是明末第一位思想家,精通天文、歷算、火器、兵機、鹽?、水利、農政等實用之學,也是中國最早介紹西方學術思想的人,在西文化交流方面有卓越的貢獻。

此書在清代被列為禁書,清代《違礙》、《禁書》兩目均著錄。 原因之一是因為書的主編陳子龍是一個抗清志士。明之后,一直在南方從事抗清活動。在太湖組織義軍,事敗后,投水自盡。 另一個重要原因是清朝統治者為了掩飾清代先祖同明朝的關系,把建州部族說成一個從來都是獨立的部族,從沒有臣服過明王朝,而大量禁毀明末清初的詩文。此書恰好收入了清朝統治者最不愿為人所知的一些歷史文獻。例如王瓊的《王晉溪本兵敷奏為計處夷情以靖地方事》,揭露了建州左衛一些首領“做賊”的行徑;張學顏的《張心齋奏疏撫遼疏》和《申飭邊臣撫夷疏》,道出了建州領袖王臺、王杲對明朝的不同態度;楊道賓的《揚宗伯奏疏海建二夷■期違貢疏》和《海建夷貢補至南北部落未明遵例奏請乞賜詰問以折狂謀事》,說明了建州和海西兩部對明朝的朝貢制度、時間、人數和努爾哈赤的兵力情況。 熊廷弼的《敬陳戰守大略疏》、《上葉相公書》、《答友人書》,更具體地說出了李成梁如何設計殺努爾哈赤的祖父塔失,又封努爾哈赤為龍虎將軍,努爾哈赤遠交近攻,日益強大的原委;姚希孟的《建夷授官始末》更是原原本本的闡述了建州和明朝的關系。所有這些真實的史實,揭穿了清統治者的謊言,當然地遭到了禁毀。此書卷帙繁重,當時印本就不多,再經過明末清初一次改朝換代的大動亂,后屢遭禁毀,流傳至今就成為稀有的珍本了。此書收集的文集在千數以上,有些文集已沒有傳本,只是通過此收的選錄才得以保存至今。今有一九六二年中華局出版的明末平露堂刻本的影印本。

皇明經世文編 - 《皇明經世文編》成書時代及其士風

1. 全書504卷補遺4卷。 2. 編輯時間在明崇禎十一年(公元1638),二月開始,十一月便編成,時間極為短促。 3. 在這年之前二十年中,后金崛起,明軍屢敗,民變四起,山東白蓮教徒,陜北李自成、張獻忠鬧得正兇。這部書編輯的時候,正是明朝內亂外患尖銳的時代。黃澍序:「南寇北奴,日益滋大。」是最好的說明。 4. 當時商品經濟發達的城鎮,尤其是江南的城市社會,正是一片繁榮景象,逸樂文化是主流,講究食衣住行情色的高水平消費生活,奢靡享受,行樂縱欲,聲色犬馬。 《陶庵夢憶》序:遭時太平,海內晏安,老人家龍阜,有園亭池沼之勝,木奴、秫粳,歲入緡以千計,以故斗雞、臂鷹、六博、蹴踘、彈琴、劈阮諸技,老人亦靡不為。 張岱《自為墓志銘》:蜀人張岱,陶庵其號也。少為紈褲子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢,好孌童(美童;指時供人狎玩的美男子,或稱為男妓),好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園(戲班),好鼓吹(音樂),好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐(指虛擲光陰于閑茗棋戲之間;橘虐,今之圍棋也),書蠹詩魔(癡愛詩書),勞碌半生,皆成夢幻。(《嫏嬛文集》卷五,光緒三年首刊本。) 5. 儒生、士大夫中大部分人對現實問題不關心,更談不上研究。 (1)黃澍(湖廣巡按御史)序說:乃文人柔弱,既已論卑氣塌,無當上旨,凡而呫哦誦記,自章句而外無聞焉。指出文人伊伊啞啞,除了章句之學以外,什么也不懂。 (2)陳子龍序說:俗儒是古而非今,擷華而舍實。夫保殘守缺,則訓詁之文充棟不厭,尋聲設色,則雕繪之作永日以思。至于時王所尚,世務所急,是非得失之際,未之用心,茍能訪求其書者蓋寡,宜天下才智日以絀,故曰士無實學。儒生是古非今,講形式不求實質,訓詁、詞藻,成天揣摩,至于當前現實問題,世務所急,卻從不用心,連是非得失也搞不清楚,結論是士無實學。 (3)至于作了官的士大夫呢,徐孚遠序說:今天下士大夫無不搜討緗素,琢磨文筆,而于本朝故實,罕所措心,以故掞藻則有余,而應務則不足。語云:高論百王,不如憲章當代。(憲章:效法)同樣是只講詞藻,不了解過去,也不了解現實。 (4)許譽卿序更慨嘆地說:予惟學士大夫平生窮經,一旦逢年,名利嬰情,入則問舍求田,出則養交持祿,其于經濟一途蔑如也。國家卒有緩急,安所恃哉!他們沒有作官以前,讀的是經書,和現實無關;中了科舉以后,在家搞房子買田地,做官搞好關系作巧宦,對于現實問題的解決,毫不關心:國家有事,怎么能依靠這種人呢!與柳如是齊名的王修微(號草衣道人,明末廣陵詩妓)離開茅元儀之后,嫁給兵科給事中許譽卿(三垣疏稿)。

皇明經世文編 - 《皇明經世文編》繼承的傳統

陳子龍(1608—1647),明末官員、詩人、詞人、散文家、駢文家、編輯。陳子龍于萬歷三十六年(公元1608年)六月初一出生于南直隸松江華亭(今上海市松江區),初名介,后改名子龍;初字人中,后改字臥子,又字懋中;晚號大樽、海士、軼符、於陵孟公等。崇禎十年進士,曾任紹興推官,論功擢兵科給事中,命甫下而明亡,繼而任南明弘光朝廷兵科給事中。清兵陷南京,他和太湖民眾武裝組織聯絡,開展抗清活動,事敗后被捕,永歷元年(公元1647年)五月十三投水殉國。陳子龍不僅是明末著名烈士與英雄,也是是明末重要作家,具有多方面的杰出成就。他的詩歌成就較高,詩風或悲壯蒼涼,充滿民族氣節;或偉麗秾艷,直追齊梁初唐;或合二種風格于一體,形成沉雄瑰麗的獨特風貌,為云間詩派首席,被公認為明代最后一個大詩人(“明詩殿軍”),并對清代詩歌與詩學產生較大影響。陳子龍各體詩歌中,成就最突出的是七言律詩與七言古詩。陳子龍亦工詞,為婉約詞名家、云間詞派盟主,被后代眾多著名詞評家譽為“明代第一詞人”、清詞中興的開創者,著名詞評家譚獻、龍榆生等人均對其詞作評價甚高。陳子龍的駢文也有佳作,《明史》稱其“駢體尤精妙”。陳子龍的奏疏與策論都有很深厚的功底,也很有成就。陳子龍的小品文自成一格,《三慨》等作品真切感人又寄托自己纏綿忠厚之情。陳子龍也是明末著名的編輯,曾主編巨著《皇明經世文編》,刪改徐光啟《農政全書》并定稿,這兩部巨著具有很重要的史學價值。

網載 2015-09-06 23:24:36

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表