|

相關閱讀 |

流沙河:1944年,我在廣漢修機場

|

>>> 春秋茶館 - 古典韻味,時事評論,每天清新的思考 >>> | 簡體 傳統 |

梅柏青/文

核心價值

61年前的一天,一群娃娃排起隊,腰桿上栓個搪瓷碗,從金堂縣城走到廣漢的三水鎮,他們此行前往修建廣漢機場。人拉肩扛,當時全球最大的重型轟炸機B—29機場,竟出自10萬川西農民的原始手工勞動,而且僅用了半年時間。流沙河先生在接受我采訪時說,“我這輩子也沒有做什么,回憶我所做過的事情,稱得上偉大二字者,只有修機場這件事,我寫的這些書都不足道。”

核心人物

流沙河,原名余勛坦,成都人,當代著名詩人、作家、學者。1931年生于成都,4歲遷返老家金堂縣城。少年時親歷日機對成都大轟炸、修建廣漢飛機場等事件。

采訪手記

(2005年8月5日

成都)

電話里約流沙河先生做個訪談,他欣然允諾,而且要我定時間、地點。

我說,“明天上午吧,在您附近的茶樓?”先生趕緊聲明:“夏天我吹不得空調。”我說,“那叫茶樓把空調關了。”“人家還要吹(空調)嘛。”我潛意識里茶樓可以關照沙河先生,沒想先生考慮的是別人,抑或他本不喜歡茶樓的熱鬧。先生提議:還是到對面大慈寺茶鋪,那兒早上清靜,涼快。

第二天,我提前10分鐘到,在門口靜候先生出現。10點正,他提了一把折扇、一把雨傘和一只布包來了,依然那么精瘦。見面他就說,“今天一大早就起來趕稿子,寫完一看時間,九點四十,剛好來得及。”他邊說邊從布包里取出文稿在門口小店復印,500字的大稿箋紙四五張,雋秀的沙河體小楷。他說是一篇古代天文學糾錯的稿子,給《文匯報》寫的專欄,“寫這種稿子很累,沒有寫完心頭是抓起的,莫法接受你采訪。”

過了馬路就是大慈寺,這是沙河先生和一群文人每周二喝茶的地方。進了門滿大慈寺是香客,茶鋪也坐滿了。先生喊遭了:今天不曉得是初一還是十五!我們只好在茶鋪外面的一個棚子里找地方坐下,棚里也滿是茶客,要了三碗茶,三塊錢一碗。采訪就在竹椅嘎吱,語聲嗡嗡中開始。

但是,禍不單行,盛夏多風雨。錄音筆顯示,采訪進行到31分鐘,外面開始刮風、下雨,我們就不斷把桌椅向棚子中間移。到第66分鐘時,外面大雨如注,狂風又起,棚內人群騷動,采訪停止。幸好先生來時帶了一把雨傘,撐開,于是三人就躲在那把傘下,動不敢動。十多分鐘后,沙河先生夫人吳茂華女士送傘來了(她以為先生沒有帶傘),看到我們那個狼狽相,建議我們轉移到茶鋪旁的食堂里去,采訪才得以繼續。

整個采訪時間109分鐘,完全是在人聲嘈雜,風雨折騰中進行,但先生的興致絲毫未受影響,我知道完全是因為抗戰這個話題。今天他滔滔不絕,時而神情凝重,時而語言深沉,我幾乎沒有打斷他,談高興了他還唱了幾首60年前的抗日歌謠。采訪完了,我倒担心先生因為這番風雨著涼,心里十分不安。

先生晚年以行文喜好調侃,識見與眾不同蜚聲海內外。但做人低調自潔,會少開,面少露,熱鬧的地方不去擠。今天,他深情談抗戰,談對他影響至深的民族危難的時代,甚至把他13歲在廣漢修機場的經歷,用“偉大”二字來形容,我看到了另一個流沙河,非常動感情的流沙河。

對話

抗戰影響了我一生

A、成都人抗戰

少城公園開“獻金大會”,金戒子捐了一籮篼

本報記者:沙河先生,今天請您談談抗戰時期的老成都,您當年親歷的事和所見所聞。

流沙河:抗戰這個題目和我關系很深。我是抗戰爆發第二年上小學的,當時我已搬回老家金堂縣城,就是現在的成都青白江區城廂鎮。我一上學就知道抗戰開始了,那個時候不說抗日戰爭,說“打抗戰”,而且知道,這回要跟日本人拼命了。老師講,如果不拼命,中國從此就亡國了,亡國就要當亡國奴,悲慘得很。老師舉例,朝鮮人就是亡國奴,日本人喊他們跪下他就跪下,喊他們爬倒他們就爬倒,日本軍人踏著他們的背跨上馬。

一上小學,唱的有一首歌,叫《熱血》,電影《夜半歌聲》的插曲,唱的是“追兵來了,可奈何,可奈何!娘喲,我象小鳥兒回不了窩。我愿做黃河里的魚兒,不愿做亡國奴,亡國奴是不能自由的喲,魚兒還可以作浪興波,掀翻那鬼子們的船,不讓他們渡黃河。”

我上小學的時候,母親用舊布給我縫了一個書包,父親寫了核桃那么大的8個字:“抗戰到底,抗戰必勝”,母親就用紅布把字剪下來,縫到我的書包上,有些同學的書包也有類似的標語。一個小學生,背起這樣的書包上學放學,就表示每天都不忘記。

記者:四川是大后方,老百姓是咋個來抗戰的?

流沙河:出錢出力嘛。成都人在少城公園開“獻金大會”,不象現在這樣捐,還要留個名字,那時侯根本就不留名,開會的臺子底下放些籮篼,然后大家就朝里頭丟錢丟首飾。聽大人說,金戒子丟了一籮篼。你看得到成都人的脾氣,這個做不到假的。

小學生咋個辦?我就把跟母親要的錢存起,當時用的是大的銅元,學校喊捐的時候,我一次就捐了10個銅元,相當于現在的10塊錢。那是小學一年級,老師在操場上向全校同學特別提到我的名字,我就很不好意思。我小時侯見不得世面,膽子小(笑)。

抗戰期間,我印象很深的還有派壯丁。我們槐樹街出去有一個川祖廟,廟子里住滿了壯丁,一批有兩三百人,就在廟子里集訓。我上學每天走那兒過,看到他們操正步、喊口令,還要跑步、唱抗日歌,一批壯丁操練兩三個月就開赴前線去了,新的一批又來了。城里這種壯丁兵營就有好幾個。四川是壯丁大省,抗戰時期,四川是百萬壯丁上戰場。

記者:這些壯丁怎么來的,是電影《抓壯丁》里面那樣拉來的嗎?

流沙河:四川壯丁99.9%是自愿的。我幾次在會上講,那個戲并不真實,是“革命的功利主義”,當時的人不是王保長那個樣子的,不是那么丑陋。四川的壯丁,主要是在農民中間攤派,當時政策叫三丁抽一,五丁抽二,去了就有安家費,一般是發給黃谷兩三担,當兵自己有一份糧,還要給家里一份糧。但是這種攤派也要取決人家的自愿。“拉壯丁”的事有沒有?有,我親自看見過一次,有個保長,完不成任務就拉了一個木匠。那個木匠說,你們憑什么派我,我是獨子。結果鄉紳主持公道,第二天就把他放了。這是我見到的唯一一次,還沒有抓成(笑)。

川祖廟里一批批開走不下數千人,這些壯丁怎么可能是強迫拉來的?拉來他很容易就跑了,那個廟子四面都是空的。這些壯丁都是農民,非常苦、非常慘,這中間我沒有看見過逃兵。還有一些農民,沒有派到他,他主動來,當時的民氣是什么,是打抗戰。所有的老百姓都曉得,當兵苦?但亡了國才真正苦。

B、轟炸成都

昨日繁華地,今日瓦礫場

記者:您見證過日本飛機對成都的大轟炸,當時的感覺是什么?

流沙河:非常恐懼。第一次轟炸是1939年6月,我讀二年級。那天警報響了,我們家的人都在院壩的古槐樹下,并沒有慌亂,因為金堂縣城在成都正東,相距36公里,日本飛機炸成都,一般都是從金堂上空過,我們看到日本飛機從東邊飛過來,飛機每3架一組,排成品字,一共27架,

9個品字,排成一個W型。我九姨爹是中央大學畢業的,他說是一個飛行大隊。飛機飛到我們槐樹頂上,天搖地動,聲音恐怖,整個家中的長輩、親戚、數十男男女女,臉色卡白,兒童嚇得打抖。飛機隆隆隆過了頭頂,再往西飛,就是成都方向,W就變成了M,忽然又排成一字。九姨爹說,馬上要投彈了!隔了兩三分鐘,就聽到咚咚咚爆炸聲,在金堂能感到地面震動。

第二次大轟炸,那天剛吃完夜飯,響起警報,母親帶我們幾個娃娃跑警報,躲到西門外鄉下。日本飛機來了,在成都方向丟了照明彈,把西天照得雪亮,這次看不見飛機,只聽到爆炸聲。成都那邊很快燃起大火,映紅了半邊天,火光也映紅了金堂的冬水田,那個景象讓人難忘。

說到當年轟炸成都,流沙河先生雙眉緊蹙

記者:幾次大轟炸成都人死傷多少,城市被破壞到什么程度?

流沙河:我當時不在成都。聽家里的長輩、族兄講了成都炸后的種種慘狀,真是昨日繁華地,今日瓦礫場。成都街巷都是木結構,炸后大火蔓延,很多條街被毀,遺體燒成炭黑。后來我查閱民國史料,8年抗戰,日本飛機轟炸成都22次,成都人死傷3400多人。最大的一次轟炸在1941年7月27日,稱“7.27慘案”,日本出動了108架飛機。

但是從第一次轟炸起,成都就有很多民間義士自動組織起來,救死扶傷,沒有任何代價。華大、中大、金大一些學生和市民組織防護團,不等日機停炸就去搶救傷員,自己被炸傷,甚至炸死。天主教徒,文殊院的和尚都組織了救護隊。當時的報紙,并沒有一一表揚這些義士,說明這屬于正常。大轟炸中也看得到當時成都人的道德水準。

記者:日本飛機為什么要頻頻轟炸成都?

流沙河:成都是大后方,當時支撐中國抗戰的人力物力全靠成都平原,日本人大概感到成都之可怕。重慶雖然是陪都,但是糧食少呀,成都這邊是川西平原,這么多糧食,這么多壯丁。原來說8年抗戰,四川貢獻大,這個說法可能不確切。因為中國幾乎都讓日本占領了,完整的就只有四川、貴州、云南,還有甘肅、新疆,這些地方與四川沒有可比性,當時中國唯一的一個很富庶,人力資源豐富、物力資源豐富的地方,就是四川。所以我說,四川就是當時中國最可靠的民族復興基地,如果沒有四川,沒有成都平原,中國可能早就完了(笑)。

C、我修機場

全球最大的機場,竟出自10萬川西農民之手

記者:看了您寫的《老成都》,一群中學生去修轟炸機場,感覺很英勇,也很神圣。

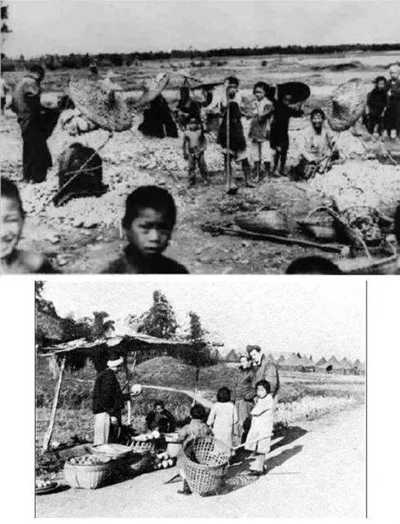

流沙河:那是工期最緊的時候,把我們中學生也征用了。1944年,為了配合盟軍反攻,四川要趕修4個機場,在廣漢、新津、邛崍、梁平,廣漢是重型轟炸機場,鐵定6月份完工,我們是5月份去支援了7天。一群娃娃排起隊,穿著童子軍裝,腰桿上栓個搪瓷碗,我們從金堂縣城走到廣漢的三水鎮。

從來沒有看過那么大的場面,幾公里的跑道上,晝夜趕工,人就象一大群螞蟻。修廣漢機場是10萬民工,川西平原10個縣,每縣出上萬民工,這里全部是手工勞動,人拉肩扛,沒有任何施工器械,連洋鐵鍬都沒有,只有鋤頭,而且是農民自己帶來的。我們跟所有大人一樣勞動。一樣吃的是糙米飯,米湯是紅顏色有霉味的,一樣是八個人一桌,只有一碗鹽拌蘿卜絲,連熟油海椒都沒有。就這樣修了一個星期機場。這些娃娃怎樣想的呢?再不出力國家就要亡了。

分給我們娃娃的是很短一截跑道,在上面壘一層人頭石,灌黃泥漿、河沙,一共壘三層,厚一米,才能承受轟炸機的降落。我瘦小,担不動石頭,就壘石頭,蹲久了就跪在地下壘,那時侯學生穿的是短褲,膝蓋跪破了,發炎流膿。我們城里的娃娃,雖然說不上嬌生慣養,但畢竟沒有做過這些。5月份的太陽,中午帶個草帽還可以,下午三四點,草帽遮不到,叫穿腰太陽,曬得脫一層皮。一個星期后回去,家里的狗認不出我了,又瘦又黑。但是那7天我終身難忘。

記者:

是什么讓您終身難忘?

流沙河:當時機場已經基本完工,美國空軍進來了,機場停了很多架翅膀很大的B-29。后來才知道,廣漢機場是當時世界上最大的重型轟炸機B-29的機場。這種飛機4個螺旋槳,載重量75噸,續航能力12個小時,能從成都平原起飛,直接轟炸日本本土,然后飛回來。更讓我驚奇的是,全球最大的機場,竟出自10萬川西農民的原始手工勞動,而且僅用了半年時間。

這回讓日本人害怕了。6月份機場建好,由廣漢機場起飛的B-29,不斷去轟炸日本人的武漢機場,當年轟炸成都的飛機就是武漢來的,現在輪到我們炸他們了,日本沒有那么大的轟炸機,武漢機場不起作用了。而且,自從修建廣漢機場,日本飛機的轟炸目標變了,他們只炸轟炸機場,不炸民用設施。史料記載,成都從此沒有再遭日機轟炸。

1944年6月的一天,我還在床上,就聽到震耳的隆隆聲,B-29一架接一架從我們家院子上空飛過,那聲音吼了一個早上,直到吃完早飯才停,我估計有上百架B-29從廣漢機場起飛。下午回來編隊已經是打散了,有的飛機四個螺旋槳三個都不轉了,就靠一個螺旋槳飛回來,還有翅膀上被打穿的洞有桌子那么大,透過洞看得見天。小時候看見這些飛行員只覺得他們很英勇,不知道他們中還有很多人已經葬身太平洋的魚腹了。

后來我才知道,當天四川的4個重型轟炸機場,各起飛上百架,500架飛機轟炸了日本的鋼鐵重鎮八幡市,摧毀了日寇的鋼鐵工業,使它不能再生產武器。那一天才意識到,我修機場是參與了一件很偉大的事情(大笑)。

D、了猶未了

60年后,一個美國B-29飛行員委托女兒來尋流沙河

記者:您很看重修機場這件事情?

流沙河:我這輩子也沒有做什么事情,回憶起我所做過的事情,稱得上“偉大”二字者,只有修機場這件事了,我寫的這些書都不足道。海峽對岸的余光中,寫的好多書都提到抗戰。我是越到后來越意識到,我不能忘記抗日戰爭,20世紀中國打了那么多仗,只有8年抗戰是最光輝,最艱苦,最全民,也最偉大。

修機場這件事情還留下一些余波。很多年后,我率中國作家代表團在菲律賓馬尼拉參觀,他們二戰紀念館的一面墻上,有一幅東亞巨型地圖,在中國四川的方向,畫出一個很大的紅色箭頭,向東越過整個中國、越過黃海直插日本的八幡、東京。不看英文說明,我就曉得那個圖示是指B-29從成都平原起飛,就是我修過的廣漢機場,我一下子眼淚出來了。

1995年,抗戰勝利50周年,我寫了一篇文章,叫《二戰我修飛機場》。臺灣的《中央日報》發表了,還加了編者按,說這篇文章可以看到抗戰的艱難,連13歲的學童都動員去修飛機場,讓我們看到了全民抗戰的意義。這就是我想不到的。我去修了7天機場,50年后還會寫這么長的文章,那么多臺灣人讀,還有美國人讀。一個當年住在廣漢的美國B-29飛行員,正在收集與B-29和廣漢機場有關的資料,他看到我的文章了。

記者:他給你來信了?

流沙河:沒有。他喊他的女兒林達(音)來找我。在反復確認了我修廣漢機場的身份后,林達告訴我,她的父親就是從廣漢機場駕駛B-29去轟炸東京的飛行員,他父親現在老了,腿出毛病了,他讀了你的文章后要我采訪你。她說,美國有一個B-29協會,全世界現在還有400多個B-29飛行員。美國政府送了一架B-29飛機,他們正在猶他州建一個B-29紀念碑,凡是二戰期間與B-29有關的人,都有資格為紀念碑加一塊磚,磚上刻上他的名字,但要自己出錢。林達說,你也有資格加一塊磚。最后是她父親出錢為我刻了一塊磚,上面用英文寫了“流沙河”的名字。

記者:60年后,B-29飛行員的女兒來尋您,沙河老師有什么感慨?

流沙河:這些都是當初一個間接參加了抗戰的娃娃,他當時所意想不到的。正如佛教寺院里的那句話,“天下事了猶未了”。這叫了猶未了。干了7天,早就了了,但是還沒有了,幾十年后還有這些事情,包括今天你來采訪我(笑)。

記者:小時侯的這些經歷,給您一生留下了什么影響?

流沙河:就是顧炎武的那句話,“天下興亡,匹夫有責”。從小老師就講過,抗戰的經歷也印證了這句話,匹夫有責。這個觀念就是在抗戰期間形成的,影響了我的處世為人,影響了一生,老是覺得我有責任。大概這就是影響。

(原載《成都日報》“核心訪談”

2005-8-15,B1版)

網載 2015-10-29 11:26:53

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表