|

相關閱讀 |

清華教授劉瑜:如何閱讀福山

|

>>> 深度觀察清末民初精神脈絡 >>> | 簡體 傳統 |

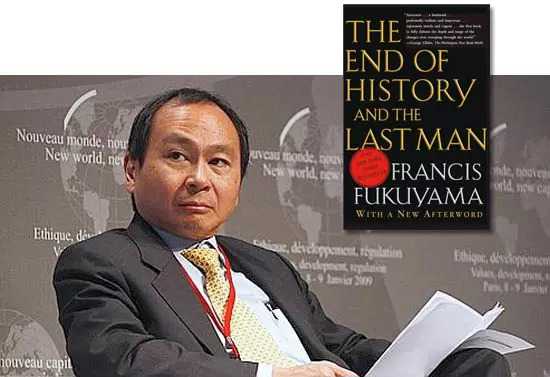

很少有一本書的命運,像福山所著的《歷史的終結及最后之人》一樣“坎坷”。1993年出版以來,它穿越了無數掌聲和同樣多的臭雞蛋。粗暴的政治氛圍,使一本說理之作逐漸演變成一個意識形態的符號。二十年過去,也許有必要重溫此書,以這二十年的時代變遷去反思此書的是非對錯,也以此書為一個坐標去分析時代的走向。 毫無疑問,對《歷史的終結》熱烈的擁抱或批判,源于它爆炸性的核心結論--歷史將終結于自由民主制,而自由民主制下的布爾喬亞將是“最后之人”。 歷史怎么可能終結于源自西方的“自由民主制”?放眼望去,二十年來,有東歐轉型的“陣痛”;有俄羅斯、委內瑞拉此類國家民主的倒退;有宗教極端主義在很多地區的興起;有美國向阿富汗伊拉克“移植”民主的失敗;有“中國模式”的崛起;更不用說今天我們在中東、泰國、烏克蘭等地所看到的各種“民主”亂象…… 如果西方在冷戰中的勝利意味著“歷史的終結”,那么,為什么歷史在“終結”之后還有這么跌宕起伏的“歷史”發生?如果西方發達國家里的布爾喬亞是“最后之人”,那么這“最后之人”之后為什么還會有本·拉登這樣的宗教極端分子、查韋斯這樣的“反西方強人”、屠殺圖西族的胡圖族人。 這些批評當然有它們的道理。顯然,冷戰的勝利并沒有使整個世界一夜之間“西化”。無論是宗教極端主義勢力的復興,還是“反新自由主義”話語的高漲,或是“中國模式”、“俄羅斯模式”、“委內瑞拉模式”等“其他道路”的興起,都顯示著一種意識形態“突圍”的努力。但是,基于這些現象對此書進行的批評,似乎都存在一個問題:他們批評的與其說是這本書本身,不如說是這本書的標題。也許是因為,大多批評者都沒有讀過這本書本身,而只是讀過它的標題。 《歷史的終結及最后之人》是一本論著,而不是一個宣言。更公平也更有收獲的,或許是進入這本書內在的理路,以此為基礎,而不是依賴它被貼上的意識形態標簽,對其進行評說。 仔細閱讀此書,會意識到,當我們用當前“民主國家的亂象”以及“威權國家的韌性”來批駁福山時,是基于對此書的誤解。事實上,即使在二十年前,福山也從來沒有否認過這些現象將在“歷史終結”之后持續存在。 他在書中很多地方都準確預測了此類現象的長期性,比如,“當前的威權主義危機并不必然導致自由民主體制的出現,而新生的民主國家也不都安全穩定。東歐的新興民主國家正經歷痛苦的經濟轉型,而拉美的新興民主國家則受阻于經濟混亂這一可怕的遺產。東亞的許多快速發展國家,雖然經濟上實現了自由化,但不接受政治自由化的挑戰。相對而言,像中東那樣的地區,自由革命仍未波及。而像秘魯或者菲律賓這樣的國家,在面對嚴重問題的壓力之下,重新恢復獨裁,這是完全可能的。” 也就是說,無論是轉型的痛苦、民主的倒退、歷史和經濟對民主化的制約、還是“威權式增長”的誘惑,福山在作出“歷史的終結”這一論斷時都從未否認。 問題在于,“我們所見的勝利與其說是自由主義實踐,不如說是自由主義理念”。也就是說,作為一種普遍的政治合法性原則,到冷戰結束之后,自由民主這種觀念已經沒有了顯著的替代方案。不錯,今天世界上還存在參差不齊的意識形態,比如,“中國模式”的崛起就是一個有力例證。但即使是今天“中國模式”的捍衛者,大多也只是試圖論證“中國模式”適合中國的特殊“國情”,而不是把它作為一種“普遍的合法性原則”加以論證,更沒有多少人會像當年“輸出革命”一樣,充滿激情地向世界輸出“中國模式”。 同樣,我們今天的確還能見到各式各樣的獨裁者,但是,從這些獨裁者要么以“民主外衣”來裝飾其獨裁、要么以“緊急狀態”或者“特殊情況”來為其獨裁辯護來看,即使獨裁者也承認“自由民主”作為一種政治話語的合法性。否則,何以當代世界上即使是最著名的那些威權統治者--薩達姆、米洛舍維奇、穆加貝等等--都要披上“選舉”的外衣? 在“自由民主”這一合法性話語尚未普及的時代和國家,專制者完全沒有必要這么做--比如,朱元璋或者乾隆從不覺得為了贏得民心,他們需要舉行哪怕虛假的選舉。同樣,今天即使通過政變上臺的軍人政府,也要表明他們這么做是“緊急狀態”下的暫時戒嚴或管制,也往往要承諾舉行選舉--比如最近,對泰國實行軍管的軍方宣布他們將在一年之后允許選舉。 即使自由民主作為一種具有普遍性的政治理念,的確在大多數地區確立了合法性,但是,我們何以知道這不是一種暫時的現象?這種“勝利”不是歷史周期性循環中的曇花一現?在何種意義上,我們能夠說它“終結”了歷史? 這就涉及此書的核心觀點。福山指出,或者說,福山站在黑格爾的傳統中指出,歷史根本上而言,由人們尋求“承認”的需要——而不僅僅是生存或者利益的需要——所推動,這種對“承認”的追求是人區別于動物的根本屬性。歷史上的各種制度(奴隸制、君主制、貴族制、共產主義體制、法西斯體制等)所包含的“承認形式”都是有缺陷的,這些缺陷構成了推動歷史演變的“矛盾”,導致了制度的更新。只有自由民主制在平等的、相互的和有意義的基礎上滿足了人類尋求“承認”的需要,所以它導致了一種相對穩定的社會均衡--在這個意義上,它構成了歷史的終結。 可以看出,福山的論證并非社會學意義上的,而是心理學意義上的。他并不是從自由民主制“社會功能”的角度為之辯護。雖然他指出了經驗上自由民主制與經濟社會發展的相關性,但由于這種相關性的不穩定性和循環性,他明確表示自己并不打算以此為基礎對自由民主制進行論證。 事實上,他指出,如果人們關心的僅僅是滿足欲望和理性的“經濟”指標,也許自由民主制并非最佳選擇:“如果人們只有欲望和理性,那他們就會滿足于市場導向的威權國家,比如佛朗哥的西班牙,以及軍人統治下的韓國或巴西。可是,他們對于自身的自我價值有一種充滿激情的自豪,正是這種充滿激情的自豪促使他們向往民主,因為民主政府待他們如成人而非孩童,并且承認他們作為自由個體的自主權。” 也就是說,為了找到一種衡量制度“穩定性”——如果“優劣”這個詞太扎眼的話——的尺度,他必須訴諸一種超歷史的標準,而不是“經濟發展”“社會穩定”之類的社會學標準。這個標準,在他看來,就是人性中普遍的、尋求“承認”的心理需求。 今天,我們已經習慣僅僅用“理性人”的概念來理解人性,但是福山借助柏拉圖的觀點指出,人的靈魂有三個部分:欲望、理性和激情。那種普遍流行的“經濟人”的人性觀,恰恰忽略了人尋求“激情”的那個部分。無論是古代王族發動戰爭,還是現代人勤奮工作,都不能簡單用“理性人”來解釋--除了逐利,也是為了追求榮耀--即“承認”。 固然,在自由民主制獲得普遍合法性之前,人們也通過其他政治制度尋求承認。無論奴隸制、君主制還是貴族制,其創立和維持都是某些人追求承認的結果。但問題在于,嚴格等級制下的“承認”是不令人滿足的。 首先,它不是相互的--奴隸主對奴隸、君主對臣民、貴族對農奴的承認遠不及反方向的承認,而這種不均衡構成“社會矛盾”,“矛盾”則推動制度演變。 其次,即使是奴隸對奴隸主、臣民對君主、農奴對貴族的承認,由于它建立在強制和依賴的基礎上,也是不令人滿足的。武力威脅或者利益收買下的“愛戴”并沒有自發基礎上的“愛戴”來得甜蜜--只有對方是具有倫理選擇能力的自由人,其“承認”才真正給我們帶來快感和滿足。 這合乎我們的經驗感受——一個美麗姑娘真正愛上了某個男人“這個人”,而不是被他用槍脅迫、或者用錢收買,她的愛才真正令這個男人感到由衷的滿足;如果所有學生都自主選擇留在一個老師的課堂上聚精會神聽講,而不是因為老師要點名、老師可能給低分才留下來,這個老師獲得的“承認”才真正令其滿足。 正是在這個意義上,不僅一個社會的弱者,而且一個社會的強者,也需要通過自由民主這種社會形態來得到最有意義的“承認”--唯有賦予他人自由與權利,強者才能從他們那里得到有意義的承認。 也正是在這個意義上,甚至可以說,歷史不是終結于冷戰結束,而是法國革命和美國革命之后--即“人民主權原則”通過戰爭得以確立之際。事實上,黑格爾在1806年耶拿戰役之后,就宣布了“歷史的終結”。他的意思當然不是說此后的歷史不會有國家間的戰爭或者制度間的競爭,而是說人類普遍的、相互的承認形式已經被找到,并開始通過強力傳播。 此后的歷史,則是某種意義上自由民主制的傳播史。即使是共產主義制度,貌似是自由民主制的對抗者,其實更像是其變異體--同一“人民主權原則”下的不同制度衍生物。至于法西斯制度,則更像是制度演進過程中暫時的“返祖現象”--畢竟,即使是歷史進步論者,也不會認定這一進步一定會以線性方式前進。 即使我們將“承認”作為衡量政治均衡性的尺度,在平等、相互和有意義的基礎上將“承認”制度化,自由民主制真的做到了嗎? 如果說民族主義和宗教極端主義興起,以及民主化在發展中國家的受挫代表著“歷史世界”對“后歷史世界”的挑戰的話,福山更關注的或者說更担憂的,并不是這個,而是“后歷史世界”內部的矛盾。似乎在他眼里,“歷史世界”對“后歷史世界”的挑戰,對自由民主制并不帶來根本性的威脅,因為“后歷史世界”軍事、經濟、科技乃至文化工業的絕對優勢不但足以抵擋這種挑戰,還很可能——正如過去兩百多年歷史所顯示的--通過一個也許漫長曲折但最終滲透擴展的過程征服“歷史世界”。 我們當然有理由不相信民族主義、種族主義乃至宗教極端主義會逐漸消退,但是,福山指出,幾百年前,西方世界的人們也不相信基督教引發的狂熱和戰爭可以從政治舞臺上逐漸退出。“寬容”和“理性”是可以習得的,在一個全球化的時代,這個習得的過程甚至會比歷史上進展得更快--雖然它仍然是一個漫長的過程。 福山花更大力氣真正嚴肅對待的,是“后歷史世界”內部的矛盾,即,自由民主制是否真的能帶來平等的、相互的和有意義的“承認”?如果不能,那么自由民主制衰敗于“內爆”的可能性將遠遠大于被“歷史世界”摧垮的可能性。事實上,對此提出懷疑的有兩種角度。 首先是左派的角度。是的,“平等的承認”給人帶來尊嚴上的滿足,但是自由經濟之下人們并不平等。無論是今天全球顯而易見的貧富差異,還是哪怕發達國家內部收入差距的拉大,都是不容否定的現實,否則世界各地“反新自由主義”的口號不會這么有市場,各種形式的占領華爾街運動也不會席卷全球。 對此,福山的回應角度,是試圖區分“問題”與“矛盾”。不錯,自由民主國家存在很多“問題”(包括不平等這個問題),但這些“問題”并不構成根本性的“矛盾”。之所以不構成根本矛盾,是因為自由民主制作為一個具有內部糾錯功能的機制,能夠在制度內部解決這些“問題”,無需訴諸制度更替本身。比如,二十世紀福利制度的興起,即是自由民主制這種自我調校能力的一個體現。相比之下,其他政治制度則由于權力結構的缺陷,缺乏如此有彈性的自我調校空間,而這正是它們一一衰敗的原因。 二十年后的今天,當我們看到歐美各國為赤字問題而焦頭爛額,看到風起云涌的左派運動和抗議,看到各國政府首腦常常低到令人尷尬的支持率,不禁會懷疑福山是否低估了來自左派挑戰的能量。 有人說民主是“好政策的軍備競賽”--不錯,政治競爭激發自由民主國家政策創新的能力,但是“巧婦難為無米之炊”。當民眾既要求享受高福利,又不許政府提高稅收,既無法忍受通貨膨脹,又要求政府刺激經濟,當“權利”這個概念被無限延展……這種“政策的軍備競賽”是否會觸及一個“自我調校能力”的邊界則成了一個問題。 但就當年而言,更令福山感到棘手的,并不是左派對“承認的政治”的質疑,而是右派對它的質疑。典型的右派會認為,不錯,自由民主制帶來了“平等的承認”,但是“平等的承認”是不合理的。在一個人人能力、智慧、德性不平等的世界里,為什么要“平等地承認”每一個人?在這里,福山大量地引用了尼采,因為在尼采看來,自由民主國家代表著“奴隸”的絕對勝利。當我們把“承認”與“成就”脫鉤,“平等的承認”就成了價值相對主義的外衣--如果一個毫無進取心的、成天坐在沙發上看電視吃土豆片的人,也可以理直氣壯要求社會“平等的承認”,那么這種“承認”的價值何在? 正如福山可能低估了左派對自由民主制的挑戰,在這里他似乎又高估了右派的挑戰。如果說尼采、托克維爾等人在民主制度興起之初將“自由民主制”等同于“奴隸或庸眾的勝利”的悲觀看法情有可原的話,今天,這一制度及其后果逐漸清晰呈現之后,仍抱有同樣的悲觀則未免是一種傲慢。 事實上,至少就過去兩百多年的歷史而言--雖然我們未必能保證以后會依然如此,“精英主義”的社會沖動及其帶來的創造力并沒有消失,甚至可以說比歷史上拓展了:無論是喬布斯這樣的商業精英,還是喬丹這樣的體育精英,或者海明威這樣的文學精英,無論是個人電腦這樣精巧的科技產品,還是心臟搭橋手術這種精湛的醫療技術,或是人類對月球乃至火星的探索,都顯示自由民主制未必扼殺人的創造力、勇氣和技藝,只是將過去往往由出身決定的機械精英主義替換成了現在更與能力相聯系的有機精英主義。 現代自由民主制下,“一個毫無進取心的、成天坐在沙發上看電視吃土豆片的人”并沒有同等地獲得喬布斯、喬丹或者海明威所獲得的“承認”--無論從收入還是社會聲望而言,后者所得到的“承認”遠大于前者。至少到目前為止,自由民主的勝利并非如尼采所言,就意味著“奴隸的勝利”。它至少在相當程度上容納承認的差序格局--承認智慧甚于承認平庸,承認勤勞甚于承認懶惰,承認勇氣甚于承認軟弱。 或許自由民主制秘密恰恰在于,它既包含了“自由”,又包含了“民主”。福山乃至尼采的悲觀,也許是因為他們眼中的民主只能是“不自由的民主”。左派厭惡“自由”所驅動的不平等,而右派厭惡“民主”所要求的平等權利。如果一個制度只有“自由”,它可能遲早內爆于人們對“平等”的渴望;如果一個制度只有“民主”,那么它也可能很快由于“多數暴政”而活力衰竭。但是一個既包含“自由”也包含“民主”的制度,恰恰由于其內在張力而獲得蓬勃的生命力。 這種結合是動態的--今天可以為了增進福利加稅,明天可以為了增加活力而減稅,也是多樣的--歐洲、美國、日本各國,民主和自由結合的方式并不相同。只要這種動態性和多樣性持續存在,自由民主制就仍然具有相當靈活的適應性。如果有一天自由民主制陷入系統性危機,多半也是因為自由和民主之間的動態平衡被一方的絕對優勢所打破。 在左派、右派的質疑之外,對自由民主制還有一種不滿,或許可以稱之為“無名的”不滿。這種不滿與現實問題比例如此不當,以至于很難說是什么具體社會問題導致了這種不滿,甚至可以說,恰恰是“后歷史世界”中缺乏真正意義上的重大問題這一點,導致了這種不滿。 福山書中提到兩個情形,一個是一戰爆發之前,德國許多民眾的好戰情緒;一個是六十年代法國的學生運動。在這兩種情形中,無論是“要求戰爭的德國游行民眾”,還是“飽食終日卻高舉毛語錄的法國學生”,與其說困擾他們的是某個具體的社會問題,不如說是持續的和平和繁榮所帶來的空虛和無聊。 在這個意義上,就算歷史到達了“終結”,但人性中或許有一個部分,永恒地渴望成為“歷史”的一部分,而不是歷史“終結”之后布爾喬亞式“最后之人”。“歷史”意味著矛盾,矛盾意味著沖突,沖突激發人的力量、英勇和意志,而“歷史的終結”則意味著在前人所開拓的道路上、根據他人制定的交通規則做一個規規矩矩的行人。“歷史”意味著拓荒的悲壯,“歷史的終結”則意味著耕種的枯燥。 一戰前呼喚戰爭的德國人,1968年的法國學生,或甚至今天西方國家那些永遠在“抗議”的青年,在其表面的具體的訴求之下,根本上他們表達的,或許是對錯過“歷史列車”的憤恨,以及馳騁于“歷史”原野的渴望。對他們來說,“承認”不僅僅意味著權利,還意味著確立權利的權力。這種創造歷史的英雄情結,或許將終結“歷史的終結”,使其“從頭再來”。 而自由民主制的特點,又為這種“無名的不滿”提供了發酵和釋放的土壤。開放性是自由民主制的最大優勢,但同時也恰恰是開放性,使其腹背受敵。福山引用雷維爾的觀點表示:“一個以持續批判為基本特征的社會,是唯一一種適于生活的社會,但也是最為脆弱的社會。”自由滋生懷疑,民主滋生反抗,當懷疑和反抗積蓄到一定程度,自由民主制就可能被摧垮,而摧垮它的,并不是其他意識形態或制度的競爭,而恰恰是自由民主制的巨大成就。換言之,自由民主制的衰敗將源于它自身的成功。 或者這種担憂過于悲觀。一方面,至少到目前為止,絕大多數人成就英雄主義的渴望都能在不同領域找到釋放途徑--也許你無法成為成吉思汗或者列寧,但是如前所述,你還有可能成為喬布斯、喬丹或者海明威。無論商業、藝術、文化、體育乃至政治領域,成為一個創造者、一個英雄、一座“歷史的豐碑”,都不無可能。 另一方面,更重要的是,從過去兩百多年的歷史來看,布爾喬亞這種周期性的自厭,無論帶來多大的風浪,似乎最后都重新回歸甚至強化了自由民主制的軌跡。甚至在一定程度上,這種周期性的自厭可以說是一種閥門機制,通過循環釋放民眾過剩的政治激情,幫助實現自由民主制的穩定。換言之,這種“無名的不滿”就算能暫時中斷“歷史的終結”,它也不會將歷史重新帶回起點,只是使其打個趔趄,然后重新恢復平衡而已。 二十年來,《歷史的終結及最后之人》歷經了各種各樣的質疑。然而,面對如此之多的質疑,二十年后的今天,這本書仍然沒有過時,仍然保持著與當下世界的高度相關性--甚至可以說,仍然保持著高度的先鋒性和前瞻性。這或許是因為,就其問題意識而言--自由民主理念是否代表了人類政治文明的某種極致--二十年是一個過小的時間尺度來回答,甚至,法國/美國革命以來的兩百多年,都不足以產生確切的答案。 當然,我們可以表達困惑:如果如福山或者科耶夫筆下的黑格爾所言,“歷史的終結”并不意味著沖突的消亡,那么在何種意義上這種“終結”本身是有意義甚至令人歡呼的?歷史到底是終結了,還是換了一個起點開始了“第二季”征程?這樣的問題,也許唯有時間能慢慢給出回答。 我們從這本書的命運所能學到的,無非是在智識判斷上的謙卑。如果說將一種源起于西方的政治制度視為“歷史的終結”是一種傲慢,那么,對政治實踐中如此偉大的探險冷嘲熱諷又何嘗不是另一種傲慢?

觀察中國 2015-08-23 08:51:12

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表