|

相關閱讀 |

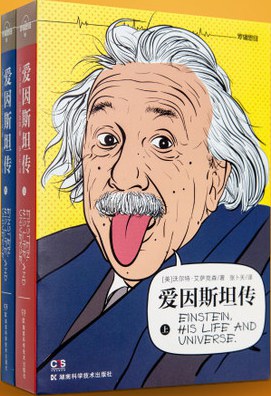

愛因斯坦傳 [美] 沃爾特·艾薩克森

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

原作名: Einstein: His Life and Universe

沃爾特·艾薩克森(Walter Isaacson)

阿斯彭研究所(Aspen Institute)執行總裁,曾任有線新聞電視網(CNN)主席和《時代》(Time)周刊總編。他的著作有《史蒂夫·喬布斯傳》《富蘭克林傳》《基辛格傳》等。

致謝

主要人物

第一章 光束騎士

第二章 童年,1879~1896

第三章 蘇黎世聯邦工學院,1896~1900

第四章 戀人,1900~1904

第五章 奇跡年:量子和分子,1905

第六章 狹義相對論,1905

第七章 最幸福的思想,1906~1909

第八章 奔波的教授,1909~1914

第九章 廣義相對論,1911~1915

第十章 離婚,1916~1919

第十一章 愛因斯坦的宇宙,1916~1919

第十二章 名聲,1919

第十三章 四處奔走的猶太復國主義者,1920~1921

第十四章 諾貝爾獎獲得者,1921~1927

第十五章 統一場論,1923~1931

第十六章 知命之年,1929~1931

第十七章 愛因斯坦的上帝

第十八章 流亡者,1932~1933

第十九章 美國,1933~1939

第二十章 量子糾纏,1935

第二十一章 原子彈,1939~1945

第二十二章 世界公民,1945~1948

第二十三章 里程碑,1948~1953

第二十四章 紅色恐懼,1951~1954

第二十五章 最后的時光,1955

尾聲愛因斯坦的大腦和心靈

參考書目

人名譯名對照表

索引

譯后記

剛剛過去的一個世紀將會因其力圖打破與古典傳統的聯系而為歷史銘記,而下一個時代將會著力培養創造性,這是科學創新所不可或缺的。每當我們回想和展望這一切時,我們這個時代最引人注目的偶像便會突顯出來:這是一個從壓迫中掙脫出來的流亡者,和藹而親切。其散亂的頭發,閃爍的目光,迷人的個性,超凡的才智,所有這些都使他的面孔成為一個象征,名字成為天才的同義語。阿爾伯特 • 愛因斯坦,這位富有非凡想象力的探索者,對自然所蘊含的和諧篤信不疑。他迷人的經歷可以清楚地證明創造性與自由息息相關,亦可折射出現時代的勝利和喧囂。引自 第一章 光榮騎士

這是第一次我讀一本傳記讀到眼眶濕潤,不止因為他科學成就的偉大,更因為他心靈的可愛和單純。閃耀的不止是他的頭腦,更是那些人類最優秀的品質-專注、樂觀、自由、激情、獨立和美好的情懷。書中記錄了愛因斯坦科學、生活的方方面面,尤其是那些閃光的品質成就了一個偉大的科學家。對科學的激情;樂觀而又有富于勇氣;不墨守成規、敢于懷疑權威的獨立思想;富有想象力和創造力,那么多有趣的思想實驗;崇尚自由;多次受挫之后的堅韌不拔;懂得選擇和其后的堅守與專注。那些閃耀的成就背后是所有這些優秀的品質。

愛因斯坦與宗教

“當我還是一個相當早熟的少年的時候,我就已經深切地意識到,大多數人終生無休止地追逐的那些希望和努力是毫無價值的。而且,我不久就發現了這種追逐的殘酷,這在當年較之今天是更加精心地用偽善和漂亮的字句掩飾著的。每個人只是因為有個胃,就注定要參與這種追逐。而且,由于參與這種追逐,他的胃是有可能得到滿足的;但是,一個有思想、有感情的人卻不能由此而得到滿足。”

這當然不是淺薄的自我標榜,甚至不是對蕓蕓眾生的精神開導,他只會永遠按自己的個性以及自己對生活的理解去評判一切。所以,他并非因想鶴立雞群而顯得孤獨,而是他從來就無法理解,更無法去效法絕大多數人的生活方式。就像一群人在黑暗中摸索出路時,所有的人朝一個方向前進,而愛因斯坦獨自一人走向另一個方向,他堅信自己選擇的正確性。信念的堅定使得愛因斯坦從不懼怕孤獨的痛苦,他只想以自己的成功告訴人們:看,這才是正確的出路。

“音樂和物理學領域中的研究工作在起源上是不同的,可是被共同的目標聯系著,這就是對表達未知的東西的企求。它們的反應是不同的,可是它們互相補充著。至于藝術上和科學上的創造,那么,在這里我完全同意叔本華的意見,認為擺脫日常生活的單調乏味,和在這個充滿著由我們創造的形象的世界中尋找避難所的愿望,才是它們的最強有力的動機。這個世界可以由音樂的音符組成,也可以由數據的公式組成。我們試圖創造合理的世界圖像,使我們在那里面就像感到在家里一樣,并且可以獲得我們在日常生活中不能達到的安定。”

愛因斯坦不僅僅屬于科學,科學也并不是與藝術毫不相干。對于偉大的科學發現來說,抽象的邏輯思維倒總是驗證非凡想象力的工具。所以,愛因斯坦始終沒有成為數學公式的奴隸,“我相信直覺和靈感。……有時我感到是在正確的道路上,可是不能說明自己的信心。當1919年日蝕證明了我的推測時,我一點也不驚奇。要是這件事沒有發生,我倒會非常驚訝。想象力比知識更重要,因為知識是有限的,而想象力概括著世界上的一切,推動著進步,并且是知識進化的源泉。嚴格地說,想象力是科學研究中的實在因素。”科學和藝術的互補性與統一性,使音樂成為愛因斯坦的“第二職業”。不管旅行到哪里,他總是身不離提琴,甚至參加柏林科學院的會議,也要隨身帶著琴盒,以便會后拜訪普朗克、玻爾時,能在一起拉拉彈彈。在緊張思索光量子假說或廣義相對論的日子里,愛因斯坦一旦遇到困難,思索陷入困頓時,他就會不由自主地放下筆,拿起琴弓。那優美、和諧、充滿想象力的旋律,會在無形中開啟他對物理學的思路,引導他在數學王國作自由、創造性的遐想。音樂往往催化出愛因斯坦的科學創見和思維火花。在音樂的自由流淌中,深奧的理論物理學有了美妙的旋律。

在柏林科學院,愛因斯坦同普朗克一起演奏貝多芬的作品,也是人們廣為流傳的美談。彈鋼琴者是量子論創始人普朗克,演奏小提琴者,則是相對論創始人愛因斯坦。量子論和相對論共同構成了本世紀物理科學兩大支柱。在科學上,他們共同描繪了物理學的一幅優美和壯麗的圖景,在音樂藝術上,他們同樣能奏出扣人心弦的樂曲。在這兩位理論物理學大師的心目中,科學的美和藝術的美是相通的而且互補的,是精神世界最高最美的兩個側面。只有科學的美,沒有藝術的美,是殘缺的;只有藝術的美,沒有科學的美,同樣是殘缺的。

應該得出的答案是,從童年就鐘情于音樂的愛因斯坦早就視音樂為靈魂的安息地,它就是和諧,就是完美。和諧、完美是真實的基礎,是人生的目的。令人難以置信的是,愛因斯坦在物理學領域中的劃時代發現,竟建立在一個古亦有之的美學原則之上。

1979年2月,當代著名的物理學大師狄拉克在美國普林斯頓紀念愛因斯坦大會上發表了題為《我們為什么信仰愛因斯坦理論》的長篇演說。狄拉克說:“愛因斯坦推崇這種思想:凡是在數學上是美的,在描述基本物理學方面就很可能是有價值的。這實在是比以前任何思想都要更加根本的思想。描述基本物理理論的數學方程中必須有美,我認為這首先應當歸功于愛因斯坦而不是別人。”在談到狹義相對論時,狄拉克說:“我們為什么相信狹義相對論,理由是因為它顯出這些在數學上是美的洛倫茲變換之重要意義。對此當然沒有任何一般的哲學根據,而且我們也不能說它得到實驗的支持。”在談到廣義相對論時,狄拉克說:“自從愛因斯坦第一次提出廣義相對論以來,我們已經做了這么多的觀測。每次觀察結果都確證了愛因斯坦理論,它一直是順利地通過了所有的檢驗。”

“我深信,這個理論的基礎比起我們僅僅從實驗數據所能得到的支持更要有力得多。真實的基礎來自這個理論偉大的美。這些基礎起源于這個事實,即愛因斯坦引進的新的空間思想是非常激動人心的,非常優美的,不論將來我們會面臨什么情況,這些思想一定會永垂不朽。”狄拉克甚至說:“我認為,信仰這個理論的真正理由就在于這個理論本質上的美。這個美必定統治著物理學的整個未來。即使將來出現了與實驗不一致的地方,它也是破壞不了的。”

愛因斯坦把音樂與理論物理學視為美與真的化身,他對音樂的執著追求,對物理學的孜孜以求,既非娛樂消遣可解說,亦非一般的事業心可衡量,這兩者在于他已是精神生命的需要,也就是他的人生觀、世界觀的具體再現。他的獨立人格也由之具象化為音樂天地中的獨自品嘗,物理學領域中的孤軍奮戰。

愛因斯坦是幸運的,他在音樂和物理學中找到了自己的靈魂根基,他確信自己生活方式的理想性。所以,每當他的獨立人格與外在世界發生沖突時,他不是大聲疾呼,無畏地評判世人世心,就是無言地堅守自己的“孤獨”,從來沒有半點動搖。對此,愛因斯坦在《我的世界觀》一文中作出了強烈的表白:

“要追究一個人自己或是一切生物生存的意義或目的,從客觀的觀點看來,我總覺得是愚蠢可笑的。可是每個人都有一定的理想,這種理想決定著他的努力和判斷的方向。就在這個意義上,我從來不把安逸和享樂看作是生活目的本身——這種倫理基礎,我叫它豬欄的理想。照亮我的道路,并且不斷地給我新的勇氣去愉快地正視生活的理想,是善、美和真。要是沒有志同道合者之間的親切感情,要不是全神貫注于客觀世界——那個在藝術和科學工作領域里永遠達不到的對象,那么在我看來,生活就會是空虛的。人們所努力追求的庸俗的目標——財產、虛榮、奢侈的生活——我總覺得都是可鄙的。

我對社會正義和社會責任的強烈感覺,同我顯然的對別人和社會直接接觸的淡漠,兩者總是形成古怪的對照。我實在是一個‘孤獨的旅客’,我未曾全心全意地屬于我的國家,我的家庭,我的朋友,甚至我最接近的親人;在所有這些關系面前,我總是感覺到有一定距離并且需要保持孤獨——而這種感受正與年俱增。人們會清楚地發覺,同別人的相互了解和協調一致是有限度的,但這不足惋惜。這樣的人無疑有點失去他的天真無邪和無憂無慮的心境;但另一方面,他卻能夠在很大程度上不為別人的意見、習慣和判斷所左右,并且能夠不受誘惑要去把他的內心平衡建立在這樣一些不可靠的基

蓬勃發展的自然科學為年輕的愛因斯坦展現出自然界的神奇和規律,童年時代由音樂孕育出來的和諧美景如今又與宇宙、自然的和諧圖景產生了諧振。相比之下,音樂的和諧只能感受,而宇宙、大自然的和諧卻可以通過人的思維去研究、把握,并用數學方式表現出來,這一種飽含人類思維結晶的和諧圖景,并不是簡單的感覺對象,而是高級的理性活動與宇宙、大自然的溝通,是人類精神的杰出代表與宇宙、大自然對話的成果。由此,愛因斯坦那超凡的獨立人格在理論物理學中獲得了深刻的文化內涵,他獻身于科學的遠大抱負也就從一開始便打上了理想人格的印記。不弄清這一點,我們就很難理解愛因斯坦為什么在成為一代物理學大師的時候又同時成為文明社會楷模。

“這種信仰在我12歲那年就突然中止了。由于讀了通俗的科學書籍,我很快就相信,《圣經》里的故事有許多不可能是真實的。其結果就是一種真正狂熱的自由思想,并且交織著這樣一種印象:國家是故意用謊言來欺騙年青人的;這是一種令人目瞪口呆的印象。這種經驗引起我對所有權威的懷疑,對任何社會環境里都會存在的信念完全抱一種懷疑態度,這種態度再也沒有離開過我,即使在后來,由于更好地搞清楚了因果關系,它已失去了原有的尖銳性時也是如此。

我很清楚,少年時代的宗教天堂就這樣失去了,這是使我自己從‘僅僅作為個人’的桎梏中,從那種被愿望、希望和原始感情所支配的生活中解放出來的第一個嘗試。在我們之外有一個巨大的世界,它離開我們人類而獨立存在,它在我們面前就像一個偉大而永恒的謎,然而至少部分地是我們的觀察和思維所能及的。對這個世界的凝視深思,就像得到解放一樣吸引著我們,而且我不久就注意到,許多我所尊敬和欽佩的人,在專心從事這項事業中,找到了內心的自由和安寧。在向我們提供的一切可能范圍內,從思想上掌握這個在個人以外的世界,總是作為一個最高目標而有意無意地浮現在我的心目中。有類似想法的古今人物,以及他們已經達到的真知灼見,都是我的不可失去的朋友。通向這個天堂的道路,并不像通向天堂的道路那樣舒坦和誘人;但是,它已證明是可以信賴的,而且我從來也沒有為選擇了這條道路而后悔過。”

愛因斯坦以科學家的眼光向世俗宗教提出了疑問和批判,又以科學家的邏輯講述著新的“上帝”的故事。1929年4月24日,紐約猶太教堂牧師哥耳德斯坦從紐約發出一份海底電報到柏林,問愛因斯坦:“您信仰上帝嗎?回電費已付。請至多用五十個字回答。”愛因斯坦在接到電報的當天,就發了回電:“我信仰斯賓諾莎的那個在存在事物的有秩序的和諧中顯示出來的上帝,而不信仰那個同人類的命運和行為有牽累的上帝。”這里所說的“那個同人類命運和行動有牽累的上帝”,當然是指教會所推崇的、被千萬虔誠教徒所禮拜的那個“世俗”的上帝,但什么又是斯賓諾莎的“那個在存在事物的有秩序的和諧中顯示出來的上帝”呢?

斯賓諾莎是十七世紀著名的荷蘭籍猶太哲學家。23歲時,由于堅持泛神論被教會放逐,長期蟄居鄉間,靠磨光學玻璃片糊口,終生過著極其淡泊、孤寂的生活。斯賓諾莎把近代西方泛神論發展到了完美的階段。他認為,上帝和大自然是同一回事:“上帝并不是站在自然秩序以外作為第一推動者的形而上學或準科學的假設。上帝就是自然秩序。”他還認為,如果我們把“上帝”與他所創造的“自然”區別開來,那么上帝就不可能是無限的和全能的,因為在“上帝”之外還存在某物,而此物具有上帝所不具有的屬性,因此,這就必然限制了上帝的能力和完善性。這樣的上帝他認為是難以想象的。按照馬克思的解釋,斯賓諾莎的上帝就是“形而上學地改了裝的、脫離人的自然”。也就是在這個意義上,費爾巴哈說“斯賓諾莎是現代無神論者和唯物者的摩西”。愛因斯坦把斯賓諾莎的“對神的理智的愛”,即求得對自然界和諧的理解,奉為自己生活的最高目標。他明白地指出:“我的見解接近于斯賓諾莎的見解:‘贊美秩序與和諧的美,相信其中存在的邏輯簡單性’,這種秩序與和諧我們能謙恭地而且只能是不完全地去領會。”“同深摯的感情結合在一起的對經驗世界中所顯示出來的高超的理性和堅定信仰,這就是我的上帝的概念。”

愛因斯坦的助手霍夫曼在一篇回憶愛因斯坦的文章中寫道:“每當他判斷一個科學理論,他自己的或是別人的,他都會問自己,如果他是上帝的話,是否會像那樣地創造世界。這個差別乍看起來似乎很接近于神秘主義,而不接近于一般的科學思想,可是它表明愛因斯坦信仰宇宙中有一種最終的簡單性和美。只有一個在宗教上和藝術上具有一種深摯信念的人,他相信美,等待去發現,才會構造出這樣的理論……。”

愛因斯坦既要拋棄那全知全能的上帝,又無比眷念純潔、深摯的宗教感情。科學理智與宗教情感的奇特混合,是愛因斯坦人格精神的奇妙外觀,也是他打破舊物理學大廈的動機之一。所以,在愛因斯坦成為一代物理學大師之后,科學與宗教仍是他不斷提及的話題。

1918年4月,柏林物理學會為麥克斯;普朗克舉行了60歲生日慶祝會。在慶祝會上,愛因斯坦以“探索的動機”為題發表了講話。他認為真正的科學家都是一些“相當怪癖、沉默寡言和孤獨的人”,他們為什么會步入科學殿堂呢?了解愛因斯坦童年時代性格怪癖、沉默和突然一下子癡迷科學的人不得不想到,這個設問正是絕好的自我解剖。愛因斯坦說:

“首先我同意叔本華所說的,把人們引向藝術和科學的最強烈的動機之一,是要逃避日常生活中令人厭惡的粗俗和使人絕望的沉悶,是要擺脫人們自己反復無常的欲望的桎梏。一個修養有素的人總是渴望逃避個人生活而進入客觀知覺和思維的世界;這種愿望好比城市里的人渴望逃避喧囂擁擠的環境,而到高山上去享受幽靜的生活,在那里,透過清寂而純潔的空氣,可以自由地眺望,陶醉于那似乎是為永恒而設計的寧靜景色。

除了這種消極的動機以外,還有一種積極的動機。人們總想以最適當的方式來畫出一幅簡化的和易領悟的世界圖象;于是他就試圖用他的這種世界體系①來代替經驗的世界,并來征服它。這就是畫家、詩人、思辯哲學家和自然科學家所做的,他們都按自己的方式去做。各人都把世界體系及其構成作為他的感情生活的支點,以便由此找到他在個人經驗的狹小范圍里所不能找到的寧靜和安定。”

從這些話可以清楚地看出,超越現實、超越感官世界,是愛因斯坦所歸納的科學探索的動機,也是愛因斯坦人生道路的寫照。這種動機骨子里依然包含著宗教感情。愛因斯坦并不諱言這一點,他說:

“促使人們去做這種工作的精神狀態是同信仰宗教的人或談戀愛的人的精神狀態相類似的;他們每天的努力并非來自深思熟慮的意向或計劃,而是直接來自激情。”

確實如此,渴望心靈的解脫,“渴望看到這種先定的和諧,是無窮的毅力和耐心的源泉”。一個12歲的孩子,一步一步登上物理學的高峰,靠的是什么?就是那團永不熄滅的圣火,那股殉道的激情。遠古時代人們在愚昧中塑造出的上帝在理智躍進的光輝中注定要消隱了,但人們渴望和諧的理想和激情卻是永恒的。在寫于1930年的《宗教與科學》中,愛因斯坦仍在如此說:“人類所做和所想的一切都關系到要滿足迫切的需要和減輕苦痛。如果人們想要了解精神活動和它的發展,就要經常記住這一點。感情和愿望是人類一切努力和創造背后的動力,不管呈現在我們面前的這種努力和創造外表上多么高超。”“我認為宇宙宗教感情是科學研究的最強有力、最高尚的動機。只有那些作了巨大努力,尤其是表現出熱忱獻身——要是沒有這種熱忱,就不能在理論科學的開辟性工作中取得成就——的人,才會理解這樣一種感情的力量,唯有這種力量,才能作出那種確實是遠離直接現實生活的工作。”

科學是獻身者的事業,科學的理性需要堅韌的情感去支撐。愛因斯坦對宗教的解說,與他那超凡脫俗的人格一樣,充滿智慧,其關注的對象沒有絲毫荒唐無聊的瑣碎欲望,所以他才說“你很難在造詣較深的科學家中間找到一個沒有自己的宗教感情的人。但是這種宗教感情同普通人的不一樣”。科學家的“宗教感情所采取的形式是對自然規律的和諧所感到的狂喜的驚奇,因為這種和諧顯示出這樣一種高超的理性,同它相比,人類一切有系統的思想和行動都只是它的一種微不足道的反映。只要他能夠從自私欲望的束縛中擺脫出來,這種感情就成了他生活和工作的指導原則。這樣的感情同那種使自古以來一切宗教天才著迷的感情無疑非常相像的。”

《圣經》中有一段這樣的故事:亞伯蘭照看著羊群,夜晚常同牧人一起圍坐在篝火旁。夜很涼;寧靜的夜,發人幽思,導人遐想。亞伯蘭幾小時幾小時地觀察星辰,研究星星運行的路線,更加深刻地領悟到了世界的廣袤無垠和它的宏偉、美麗與和諧。他心中感到惶悚不安:因為他對月亮神的信念愈來愈動搖了。于是,有一天,他突然有了個想法,認為只有全宇宙——太陽、月亮和星星的創造者,才是唯一的神。這神威力無窮,無所不在,但又無形無影。亞伯蘭并不隱瞞他的新信仰,他公開宣講教義了。

愛因斯坦的“宇宙宗教感”不正來于此嗎?亞伯蘭凝神仰望的星空宇宙,在慕尼黑的郊外,同樣激起愛因斯坦類似亞伯蘭的感受。不同的是:亞伯蘭發現了一個統治整個宇宙的“神”,愛因斯坦發現的則是宏偉、美麗與和諧的自然規律。他們也有相同之處,即對宇宙宏偉、美麗與和諧的驚愕、敬畏。

新弗洛伊德主義代表人物弗洛姆在《精神分析與宗教》一書的第三章《宗教經驗若干類型的分析》中,把人類的宗教感看成是對一種強有力的權威的皈依,人通過這種皈依和依附,才能免遭孤獨感的折磨,從有涯到無涯,從有限到無限。在弗洛姆看來,上帝是人的較高自身的表象,“上帝不是統治人的力量的象征,而是人自身力量的象征。”真正宗教的神秘基礎不是恐懼和頂禮膜拜的迷信,而是愛,是人自身力量的表述。

正因為如此,西方許多著名自然科學家對宇宙結構的對稱性、美和秩序,才覺得那么親切,又令人仰視。像愛因斯坦一樣,這種科學家們共有的宇宙宗教感,就是人對絕對的追求和心向往之;就是人把自己的精神同宇宙永恒的精神融合在一起的企圖;同時也是人對宇宙秩序井然表示一種無限的敬畏和贊嘆,以及人對其自身理性力量的表述和信賴。這樣的自然科學家可以開列出一個長長的名單:開普勒、牛頓、萊布尼茨、康托爾、法拉第、薩巴第、盧瑟福、康普頓、玻恩、泡利、海森伯等等。這些泛神論者在科學的立場上,在各自的科學研究中,都像愛因斯坦一樣,把上帝、自然已融合為一個統一的偉大觀念,即上帝——自然(Gott-Natur)。科學家們并沒有向遠古神秘的宗教繳械投降,相反,他們只是以宗教般的虔誠與獻身精神,用理性的語言揭開了人類萬世景仰的自然奧秘。當人依靠理性發現并欣賞到宇宙的完美,宗教千百年來的內在企盼就與近代以來的科學睿智并肩而立。

我們曾幼稚地誤解過這些偉大的科學家,包括誤解愛因斯坦。

今天,我們還會誤解嗎?

讓我們再次聽聽兩位理論物理學大師的發自內心的自白:

普朗克說:“在追問一個至高無上的、統攝世界的偉力的存在和本質的時候,宗教同自然科學便相會在一起了。它們各自給出的回答至少在某種程度上是可以加以比較的。正如我們所看到的,它們不僅不矛盾,而且還是協調一致的;首先,雙方都承認有一種獨立于人而存在的、理性的世界秩序,其次,雙方都承認這種世界秩序的本質永遠也不能被直接認識,而只能被間接認識,或者說只能被臆測到。為此,宗教需要用上它那獨特的象征,精確自然科學則用的是以感覺為基礎的測量。所以,任何東西也不能阻止我們(同時我們對一個統一的世界觀的求知沖動也促使我們)把這兩種無處不在起作用和神秘莫測的偉力等同起來,這兩種力就是自然科學的世界秩序和宗教的上帝。”

愛因斯坦說:“這里提出的對宗教的解釋,意味著科學對宗教態度的一種依存關系,在我們這個物欲主義占優勢的年代,這種關系真是太容易被忽視了。固然科學的結果是同宗教的或者道德的考慮完全無關的,但是那些我們認為在科學上有偉大創造成就的人,全都浸染著真正的宗教的信念,他們相信我們這個宇宙是完美的,并且是能夠使追求知識的理性努力有所感受的。如果這種信念不是一種有強烈感情的信念,如果那些尋求知識的人未曾受過斯賓諾莎的對神的理智的愛的激勵,那么他們就很難會有那種不屈不撓的獻身精神,而只有這種精神才能使人達到他的最高的成就。”

宗教,曾是科學的敵人,它無情迫害過哥白尼和布魯諾。如今,科學卻從宗教的愚昧中看到一種潛藏的價值。從宗教情感到科學理智,再到兩者的融合,這是愛因斯坦思想發展的軌跡,也是理論物理學的發展引申出來的一個新課題。愛因斯坦為之探索了一生,他的后繼者們,也還得繼續探索下去。

2023-06-16 18:05:27

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表