|

相關閱讀 |

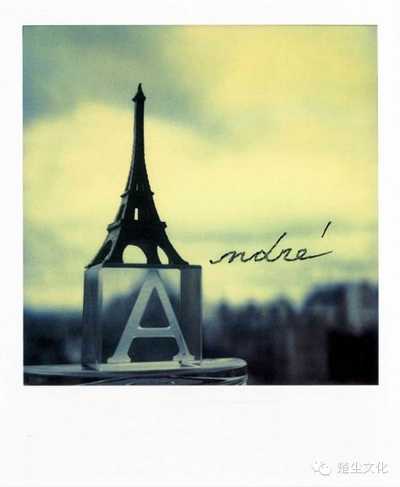

安德烈·柯特茲寶麗來攝影集

|

>>> 古風悠悠—傳統政治與精神文明 >>> | 簡體 傳統 |

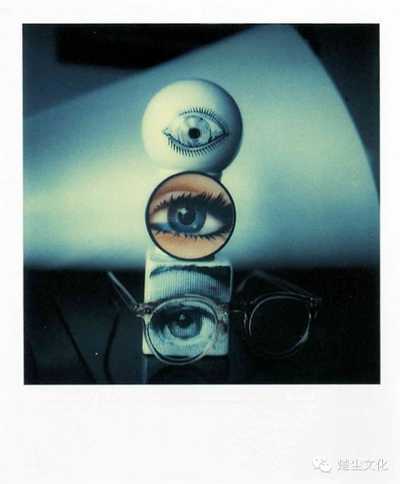

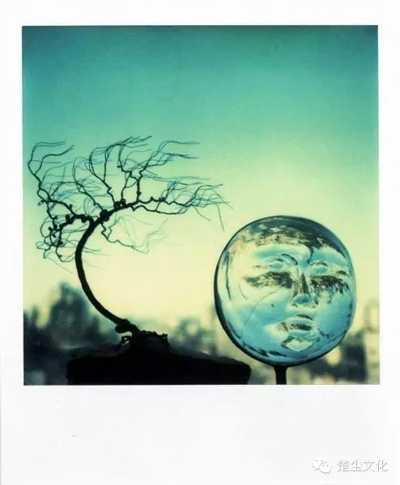

作為現在攝影的拓荒者,在他的拍攝生涯中,有那么一組照片,非常的與眾不同。這是一組用寶麗來拍攝的作品。照片中沉郁的色彩和光影中飽藏著某種難以名狀的情緒。寶麗來的相紙和色調本身便帶著一種懷舊和超現實感。最令人影響深刻的是頻頻出現在照片之中,歪著頭的透明玻璃小人半身像,它們可謂是這個系列作品的線索和靈魂。 1982年8月29日攝。《寶麗來》(The Polaroids)是80歲的柯特茲在獨居生活中創作的,飽含著他對亡妻的深深懷念。當時他的妻子離世不久,他抱病在身,獨居在紐約的一間公寓里,身體上的限制使得他大部分時間都呆在公寓。可以想象,處于力不從心的晚年、經歷了喪妻之痛的柯特茲,在精神上正處在人生中的低谷。 1981年:伊麗莎白·所羅門(后更名為伊麗莎白·薩利)答應了25歲的柯特茲的求婚 1925年:為了學習攝影,柯特茲移居法國,與伊麗莎白分隔兩地,兩人執著的維持這段異地戀情長達6年之久。 1931年:伊麗莎白不顧家人反對,和柯特茲一起在巴黎定居。 1933年:兩人結為夫妻。 1936年:他們因為政治和戰爭原因移居紐約。他的作品在美國長期得不到認可,妻子伊麗莎白陪著他熬過了最艱難,最不得志的時光。 定居紐約之后,伊麗莎白開始自己經營一家化妝品公司,并小有成就。她沒有上柯特茲放棄夢想,而是一直支持著丈夫的攝影事業。終于,沉寂了20多年的柯特茲在70歲的時候,重新獲得了美國攝影界的認可和垂青。 伊麗莎白也是柯特茲創作中的御用模特,在柯特茲漫長的一生中,伊麗莎白是他最重要的精神支柱和靈感來源。 1977年,伊麗莎白死于癌癥,這對柯特茲來說無疑是極為沉重的打擊。在《寶麗來》這本攝影機的開頭,有這樣一段話:“......安德烈·柯特茲在精神和肉體上已經精疲力盡,在他的人生伴侶伊麗莎白去世后,他一蹶不振,失去了人生的方向。 1979年,他從朋友處得到了一個新型號的SX-70寶麗來相機,并開始嘗試用它創作。一天柯特茲偶然看到街邊一家小店在售賣透明的玻璃小人,他聯想到他的妻子,就毫不猶豫買了下來。此后,這兩個玻璃小人成為了柯特茲靈感的源泉。一種創作的欲望漸漸緩解了他內心的痛苦,并使他拾回對生活的信心。 《寶麗來》攝影集里有一段柯特茲的自白:“我開始慢慢地拍照片,非常慢、非常慢,但是不久我就陷入一種瘋狂的狀態。我喜歡在早晨和黃昏拍照。早晨天空的光線非常美,而黃昏的時候又千變萬化。我經常從一早開始創作,然后就無法停下來,時間好像總是偷偷溜走了。忘記了吃藥,忘記了饑餓,忘記了身體的痛苦,也忘記了悲傷” 在這些照片中,伊麗莎白的肖像出現過一次:在一張沖印出來的伊麗莎白的特寫照片上,放著柯特茲親手制作的一只荊棘王冠。這張肖像照實在1933年他們的婚禮上拍攝的,本來是兩個人的合照,在1960年的時候,柯特茲把這張照片進行了建材,只留下了伊麗莎白的正臉和自己搭在她肩膀上的手。他說這種剪裁是一種視覺上的比喻,意為“我的另一半(My better half)” 照片如同寓言,充滿了詩意之美。這也是柯特茲作品的魅力之一。 天空之下兩個小人彼此依偎的照片出現了很多次。柯特茲也許是把這兩個小人當做自己和妻子的化身。雖然現實不能如人愿,但他還是希望將心中的美好場景營造出來,如同制造夢境。在夢境中,他和妻子仍然一起度過每個平淡無奇的日子,在天空下分享每一天的日升日落。 讀者們也會看到一些略微傷感的照片,比如有這樣一張:夕陽從窗外照進來,仍然是兩尊相依的玻璃小人,而墻上卻投射出柯特茲一個人的影子。在這張照片中,柯特茲將現實與“夢境”融合在一起,如同一個直視自我的局外人,即便對心中的夢境百般眷戀,但他終究明白自己的所失與無能為力。 造夢師營造夢境,但卻不沉溺。因為以為沉浸在幻境中,只是另一種逃避,就相對藥物上癮。治愈并不等于自我麻醉,柯特茲也只是在創作中緩解痛苦。 如果說安德烈·柯特茲早期的作品是描繪他對世界的理解和印象,那么“寶麗來”系列的照片便是他對自己內心的身世與觀照。這就像是一個人的必經之路,先認識世界,最終總是為了面對自己。柯特茲用照片記錄他的夢。憧憬與哀愁,他的衰老、相思與恐懼。用攝影的方式,在生命中留下坐標,才是不畏傷痛繼續前行的良藥。 1985年9月28日,柯特茲在睡夢中平靜地離世。他終于又能與妻子相守在一起了。 文字:趙姝婷

楚塵文化 2015-08-23 08:39:21

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表