|

相關閱讀 |

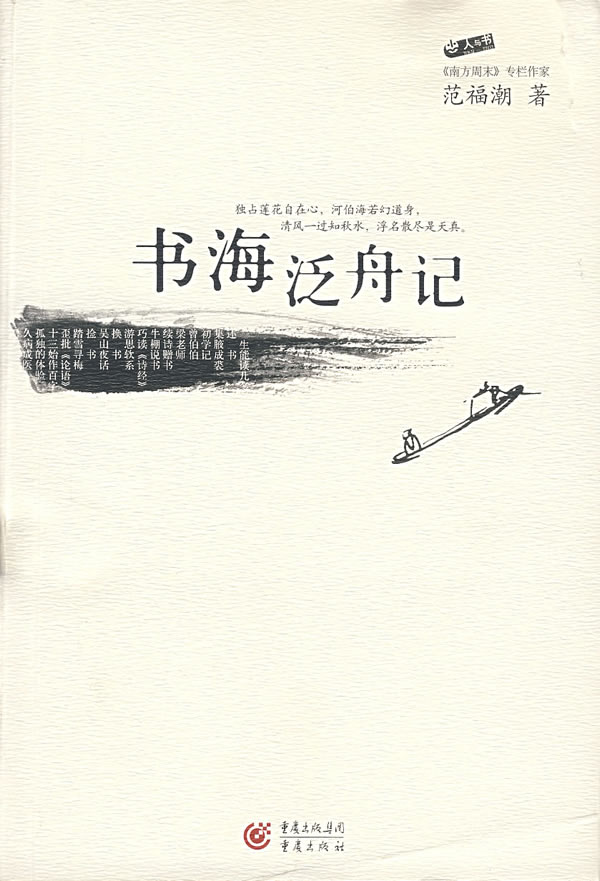

范福潮:《書海泛舟記》獨占蓮花自在心,河伯海若幻道身

|

>>> 讀書—連接古今充實信仰 >>> | 簡體 傳統 |

獨占蓮花自在心,河伯海若幻道身,清風一過知秋水,浮名散盡是天真。

本書的系列文章七十篇,大多源自作者在《南方周末》上頗負盛名的同名專欄。作文始末,大抵于侍奉老母安度晚年之余,憶平生所學,思已逝老父,幾十年前隨父讀書的片段歷歷在目,隨手成篇,聯綴在一起,是一段讀書治學的經驗筆記,也是一幀亂世學人的生命片段。

序

一生能讀幾多書

還書

集腋成裘

初學記

曾伯伯

梁老師

續詩贈書

“牛棚”說書

巧讀《詩經》

游思軟系

換書

吳山夜話

撿書

踏雪尋梅

歪批《論語》

十三始作百字文

孤獨的體驗

久病成醫

習武記

出關

定軍山

孟老師

夜雨紅樓

劉伯伯

巡河

賣菜

內部讀物

探皇陵

華清池

參讀之法

算地

六叔

老顧

遠游

南山

過江三事

辨字

夜行記

焚稿

解《西廂》

父子大學

秋水

蒙族大哥

眾神之舞

香椿樹下

自然的簫聲

先秦寓言

戲說莊子

古代神話

春秋故事

戲說歷史

籠中之鳥

少年游

人類的故事

稚子不宜背唐詩

機器島

天空之城

故事的起源

莎山導游

英雄的瞬間

騎鵝旅行記

尋找一個消失的年代

一本安靜的書

蟲子的歷史學家

漫話《圣經》

三本《大衛·科波菲爾》

My Country and My People

通史難作

史傳多為小說

經典常談

后記

本書的系列文章七十篇,大多源自作者在《南方周末》上頗負盛名的同名專欄。作文始末,大抵于侍奉老母安度晚年之余,憶平生所學,思已逝老父,幾十年前隨父讀書的片段歷歷在目,隨手成篇,聯綴在一起,是一段讀書治學的經驗筆記,也是一幀亂世學人的生命片段。

本書大多數講的是作者自己的書緣、書事。雖然都是陳年往事,但在范先生筆下,泛黃的歲月卻晶瑩剔透,如同陽光下閃著亞光的琥珀,別有意趣。全書共70篇隨筆,包括《一生能讀幾多書》、《初學記》、《“牛棚”說書》、《踏雪尋梅》、《夜雨紅樓》、《探皇陵》等。信手翻閱,國學的魅力如長卷徐徐鋪開,使人回味無窮。

序

范先生來信說,《書海泛舟記》要出書了,讓我寫一篇序。

我是晚輩,何堪此任!但想到名可附驥尾而不朽,不免心里癢癢,也就顧不上佛頭著糞之譏了,于是半夜里跳下床來,向讀者諸君,交待我跟這書的緣分與讀后的感想。

2003年5月中旬,當時正播電視劇《走向共和》,我約范先生寫一篇介紹孫中山的文章,他寫了《孫中山的籌款歷程》。年底,我給他打電話,請他為明年的《南方周末》閱讀版寫一個專欄,談談他的讀書生活,于是,便有了《書海泛舟記》。自2004年1月開專欄,至2005年2月,發表文章二十七篇,讀者反響熱烈,這期間,他又在《南方周末》發表了反思戊戌變法的文章《想起了王照》。今年,我請范先生在《南方周末》續寫《書海泛舟記》。如此美文,沒讓其他報刊搶了先,這就是緣分了。

書中文章,多是講讀書的故事和心得。作者成長于一個動亂的年代,一個以反智為特征的年代,卻受到了良好的古典教育,幾為絕響,不能不說是一個傳奇。鑄就這段傳奇的,是他的父親,細細把玩文章,字里行間常常看到老先生的影子。在我看來,老先生大略相當于藏書于壁間的伏生,不同的是,他于秦火未熄之際,就已向兒子傳授《詩經》《左傳》《莊子》《史記》……這些經典,不能不令人肅然起敬。王小波曾談到他有一位講高等數學的老師說過這么一句話:“這些東西你們一輩子可能都用不著,但是太美好了,你們不可不知道。”我常想老先生的心情,正與王小波的老師相同。

說是絕響,是因為我懷疑這樣的教育方式,這種對經典的熱愛,對智慧的熱愛,在當今時代,是否可能?畢竟,這樣的教師與弟子都難再有了。

此一問題,關乎世運,非只范先生之家教門風也。錢穆先生《國史大綱》論北朝勝于南朝的原因,在于當時北方儒統未絕:

漢族留北者,在當時皆以門第稍次,不足當“清流雅望”之目。然正惟如此,猶能保守幾許漢族較有價值之真文化(即名教反動以前之兩漢思想。在魏晉清流視之,則為落伍趕不上時代潮流也),經動亂艱苦之磨礪,而精神轉新轉健。諸胡亦受漢化較久較熟,能與北方士大夫合作,政治教化皆漸上軌道,故北朝世運勝于五胡。

反觀當前的大眾文化,種種病相,與錢穆筆下的南朝貴族何其相似:

南朝的王室,在富貴家庭里長養起來,他們只稍微熏陶到一些名士派放情肆志的風尚,而沒有浸沉到名士們的家教與門風,又沒有領略得名士們所研討的玄言與遠致。在他們前面的路子,只有放情胡鬧。

由名士為之則為雪夜訪友,無知識,無修養,則變為達旦捕鼠。由名士為之,則為排門看竹,無知識,無修養,則變為往寺廟偷狗吃。

想來,范先生著書,或許是有感于此吧?不過,這也許并非他的原意,只是我的聯想。諸君于此不可不察焉。

我生于1976年,雖是百廢待舉,但畢竟比天翻地覆的時代要強一些。可惜天資駑鈍,未經亂世,對書中的大義,哪領略得?

爰綴數語,言不及義,聊以為序。

劉小磊

2006年4月7日于廣州

書評

―――這本書的大部分文字,曾是《南方周末》上的同名專欄,在坊間曾被無數次轉載,被網友們評為《南方周末》上當年最雅致的文字。書中文章,多是講讀書的故事和心得。作者成長于一個動亂的年代,一個以反智為特征的年代,卻受到了良好的古典教育,幾為絕響,不能不說是一個傳奇。鑄就這段傳奇的,是他的父親,細細把玩文章,字里行間常常看到老先生的影子。在我看來,老先生大略相當于藏書于壁間的伏生,不同的是,他于秦火未熄之際,就已向兒子傳授《詩經》、《左傳》、《莊子》、《史記》……這些經典,不能不令人肅然起敬。

―――借著這些充滿個人生命體驗的文字,未經過那個紛紜亂世的人大略可以修正一下對那個時代的偏見。“反智”或許只是那個時代的表象,畢竟“去古未遠”,禮雖失,尚能求諸野,故物質匱乏,卻能成就一個精神至上的時代。于是,作者除飽承家學之外,大凡所遇,漁樵耕獵、凡夫俗子,對學問世界卻都有尊重,有識見,亦能有滋養。

后記

母親八十大壽那天,在廚房幫我洗菜,切蔥剝蒜,一如既往。留心到母親老了,是在不久后。一向利落的母親,早晨起床竟用了半個多小時,動作明顯遲緩了;下樓要扶著樓梯扶手慢慢走,在小區花園散步,步子沉重,慢慢悠悠,走不了多遠,就停下歇一歇;耳朵也漸漸背了,說話要靠近她大聲說,接電話總是打岔;忘性越來越大,放的東西轉眼就找不著;近事多不記得,但幾十年前的故事,還記得清清楚楚。她說,我打字,把她講的全記錄下來,我留心到,她每講一遍,時間、地點、人物和細節都絲毫不差。聽說打麻將可以鍛煉老人的手、腦、語言的協調能力,延緩衰老,晚上就陪母親打麻將,她摸牌的動作依然靈敏,算牌的思路也還清晰,我坐上家,看她缺啥牌,就打啥,和牌的時候,她高興極了,看著她開心的樣子,我想,如果母親九十大壽時身體還這樣,該有多好!

想不到母親衰老得這么快,五年時間,喪失了大部分生活自理能力。到了前年夏天,母親身邊一刻不能離人了,洗臉、梳頭、穿衣、解手,全靠人侍候。白天,我們上班,二姐和保姆陪母親;下班后和雙休日,我和妻子侍候。那時,母親還能自己從床上坐起來,攙著她,可以在屋里走走,到陽臺上看看,還能坐在桌邊拿筷子吃飯。《南方周末》來了,大字標題,她全能念下來。母親睡眠很少,也無規律,晚上九點多睡下,睡不多時就醒了,醒了就坐起來,找衣服穿,往床邊挪。我怕她摔了,給她幾條毛巾,她靜靜地疊毛巾,我坐旁邊看著她,困極了,拽著她的衣襟打盹,她想挪動,就打我的手。半夜,給母親加一次餐,她最愛吃黑芝麻糊,沖稠一點,能喝一小碗。她不睡,我們倒換著看她。我問她老家的事,她斷斷續續地答我,偶爾盯著我,疑惑不解地念叨:“奇怪,我家的事,你咋都知道呢?”我說:“我是您兒子,能不知道嗎?”她仔細看看我,笑一笑,點點頭。

小磊來信催稿,有時轉來一些讀者的信,讓我知道讀者的反映。“書海泛舟記”發過幾篇了,寫什么呢?看著母親,小時候的情景就像蒙太奇鏡頭,頻頻在眼前閃過,想起母親領我報名上小學,就像昨天的事,我取來紙筆,搬個小凳,趴在母親膝旁,寫了《集腋成裘》。那個夏夜,守著母親,常常回想小時候父親教我讀書的事,于是寫了《初學記》,寫了《“牛棚”說書》,寫了《夜雨紅樓》……把幾十年前生活中的一些片斷變成文字,只是為了記錄一種存在,就像我每天發掘母親的記憶一樣,小磊也在發掘我的記憶。我天天缺覺,困得五迷三倒,上班時熬不住了,坐著都能睡著。我是個被動型的人,筆頭又懶,如果沒有小磊的堅持和督促,便不會有《書海泛舟記》。

母親睡著了,像一個玩累了的孩子,神態安詳,我坐在床頭靜靜看著她,除了平穩的呼吸,她一動不動,有一次,她連睡了六個小時,我開始担心,怕她就這樣長眠不醒。

去年一月十日,收到吳玫的信:“……我是《上海中學生報》的編輯,非常喜歡您在《南方周末》上的專欄文章《書海泛舟記》。看多了您的文章,我自然想到了我的讀者。……所以我千方百計地要來了您的地址,希望能得到您的幫助。”

我經歷了撫育兒子直到把他送進大學的全過程,熟悉中學生的生活和心理狀態,深知這個社會群體的獨特性和復雜性。我考慮了幾天,如果是一份普通報紙,我肯定婉言拒絕;可這是一份中學生報,編輯覺得我的文字對引導孩子們讀書能起些作用,我怎能拒絕呢?我答應試寫一篇,征求一下孩子們的意見,再做決定,便寫了《眾神之舞》。一月二十日,吳玫回信:“……收到您的第一篇文稿,我非常高興,也非常喜歡。我還拿去給了兩個十三歲的男孩子讀,他們也覺得好看,并對您文章中提及的書產生了興趣。我想,這就是我約請您寫這個欄目的目的吧。”

既然孩子們愛看,那我就寫吧,于是就有了“書林童趣”專欄。

母親一天天老了,去年春天,已不能走路,不能翻身,除了躺著,就是坐著,后來,連大小便也不知道了,她的身體完全回到了嬰兒狀態。

我開始過一種特殊的生活。五點起床,先幫妻子給母親洗澡換衣,然后她去洗衣服,我去做飯。六點,給母親戴牙、喂飯,她已不知道戴牙,需要很長時間才能戴上。然后,準備好母親的午飯,拖地、做衛生,保姆七點來,我們去上班。五點鐘下班,進門先給母親做飯,她愛吃三鮮餛飩,湯里煮些生菜,能吃八個,每餐都要喝一碗小米綠豆稀飯。飯后,給母親洗澡。我先把衛生間里用的椅子、毛巾等東西準備好,把母親推到門口,抱進去,讓她在椅子上坐穩,我扶著,妻子給她洗,稍有不適,她就哼哼。妻子說:“以前您給孫子洗澡,孫子都不哭,要不,您給我洗,我就不哭。”母親就不哼了。洗好后,我給母親裹上毛巾被,抱出去。看著母親臉上舒展的表情,我問她:“您洗澡了嗎?”她說:“洗了,澡堂里好多人,我先洗的。”有時就說:“沒洗。”

從六月二十日起,華北地區持續高溫,每天都在38℃以上,有時竟達到40度,而且濕度很大,沒有一絲風,到了夜里,霧氣騰騰,路燈的光,朦朦朧朧,像在浴室里一樣,這樣連續多日的“桑拿天”,以前從未有過。六月二十五日,星期六,早晨,母親不好好吃飯,半天喂不進一口,水也不喝,中午也是這樣。母親睡到下午七點還沒醒,我扶她坐起來,給她喂飯,她不張嘴,眼皮吃力地睜開,看看我,又閉上,再叫她,又睜開眼看看我,又閉上眼,直到昏睡不醒。我給母親量體溫,39.2度!趕緊去叫醫生,給母親檢查后,初步診斷為肺炎。我們把母親送到了總醫院,治療過程中母親一直昏迷。二十八日傍晚,天色陰沉,我和妻子陪大姐去醫院,路上下起了雨。在病床前,二哥說,母親的體溫正常了,剛才還睜眼了。我想,或許再過幾天,母親就可以出院了。可我怎么也想不到,幾分鐘后,母親就永遠離開了我。

母親喜歡花,我在她的遺像旁擺了兩盆杜鵑花。夜里,我常常看著母親的像發呆:如果高溫那幾天,我在家陪母親;如果我小心一點兒,不讓母親熱著;如果星期六早晨給母親量一次體溫……我陷入深深的自責。九月底,我要送母親的骨灰回老家,然后全家去海南休息,行前要給《上海中學生報》準備八篇稿子。每天晚上,坐在母親像前寫“書林童趣”,十二點,吃夜宵時,我給母親沖了一碗:“媽,吃芝麻糊了。”母親慈祥地望著我,像是在說:“你吃吧,寫完了,早點兒睡。”

范福潮

丙戌清明前日

書摘

一生能讀幾多書

幼讀唐詩,吟到杜甫的“讀書破萬卷,下筆如有神”時,禁不住問父親:“萬卷書有多少?”父親指著書柜說:“沒多少。一部《全唐詩》九百卷,一套二十五史三千七百八十二卷,《資治通鑒》二百九十四卷,一部小小的《古文觀止》還十二卷呢。古人一卷書的篇幅,只相當于現在的一章,萬卷書其實并不多。一個人從七歲起每天讀三卷書,到不了二十歲就能破萬卷。至于能不能‘下筆如有神’,那就看其有無天賦了。”

中國古代自有文字始,印過多少書?恐怕誰也回答不出。乾隆敕令刊刻的《四庫全書》,“著錄之書,凡三千四百五十七種,七萬九千零七十卷,即著錄實有各書之總數。總目中僅存書名,而未收其書者,凡六千七百六十六種,九萬三千五百五十六卷,即存目之書之總數。”這些書目,肯定要小于古代實際著書之數。在古代,一個條件優越的書生,畢其一生,也只能讀完其中的很小一部分。父親說,在科舉制還未取消的清末,能讀過百種以上的書,就算是很博學的人了,秀才、舉人也不過如此。

民國以降,西學東漸,外文著作大量翻譯出版。讀書人不光要讀中國書,還要讀外國書。書的種類以幾何級數增長。一個中型大學圖書館的藏書就有十幾萬種,稍大點的圖書館藏書有上百萬種,美國國會圖書館目前館藏九千多萬冊(件),包括四百七十種語言,其中漢文書籍四十八萬冊。國內出版社每年出版的新書無計其數。①生活在現代社會的讀書人,就像掉進了書的海洋,畢其一生所能讀到的書也只是滄海一粟。

那么,人在一生中最多能讀多少書呢?總會有一個數量上的極限吧?“人生七十古來稀”,活到七十歲,應該是一個可以接受的年齡。七歲讀書,每天讀五六十頁,平均三四天讀一本書,一年讀一百本,六十年讀六千本,這還不包括讀報紙、雜志、公文、課本。如果有些書要復讀、精讀、研究、摘抄,一生能讀三千本書,就算是一個非常刻苦的讀書人了。

我國在二十世紀九十年代末進入網絡時代。科技的進步改變了信息傳播的介質和途徑,也改變了自古以來人們單純依靠印刷品(書籍)接受信息的方式。通過上網,同樣可以讀到大量的“書”。近年來,年輕人的閱讀方式已有明顯的改變。每天大量的時間用來上網看新聞、電子書刊、BBS的帖子,閑了看看電視、聽聽歌曲、玩玩游戲,能靜下心讀書的人已經不多了。對他們來說,讀書已是一種過時的精神消遣,是一種需要有大量的金錢、時間和精力支撐的奢侈享受,是與世無爭的書

……

范福潮 2013-08-20 13:57:00

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表